Doch im Bernstein träumen Fliegen…

Juni 19, 2012 um 11:01 pm | Veröffentlicht in Bücherhexe, Bernsteinhexe, BildungsLückenbauten, Drumherum und anderswo, Hexengeschichten, Hexenliebe, Kultur, Real-Poetisches, Wander-Hexe | 4 KommentareSchlagwörter: Asta Nielsen, Dichter, Erinnern, Film, Hiddensee, Inselsommer, Joachim Ringelnatz, Reisen

Ein Tag mit der Diva und Kuttel Daddeldu

iddensee. Endlich. Kaum dass der Rumpf des Kielbootes gegen den Holzsteg schurrt, springe ich an Land, die an den Riemchen baumelnden Sandalen in der Hand. Ich habe nur den einen Tag.

iddensee. Endlich. Kaum dass der Rumpf des Kielbootes gegen den Holzsteg schurrt, springe ich an Land, die an den Riemchen baumelnden Sandalen in der Hand. Ich habe nur den einen Tag.

Die freundlichen Jungs von der Segelcrew hatten mich am Morgen aufgefischt, nachdem ich, die Augen ungeduldig auf die Küste gegenüber gerichtet, eine gefühlte Ewigkeit durch das weite Flachwasser an Rügens Weststrand gewatet war. Sie wollten auch nach Vitte. Tja… Fähre kann jeder! Vom Deich überm Hafen drehe ich mich noch einmal um, schicke ihnen einen Jauchzer als Dankeschön hinüber und schwenke übermütig die Arme. Sie winken lachend zurück.

die Augen ungeduldig auf die Küste gegenüber gerichtet, eine gefühlte Ewigkeit durch das weite Flachwasser an Rügens Weststrand gewatet war. Sie wollten auch nach Vitte. Tja… Fähre kann jeder! Vom Deich überm Hafen drehe ich mich noch einmal um, schicke ihnen einen Jauchzer als Dankeschön hinüber und schwenke übermütig die Arme. Sie winken lachend zurück.

Jetzt bin ich reif und bereit für die Insel. Ich stapfe den Weg entlang, der vom Bodden landeinwärts führt und zugleich meerwärts – das Eiland ist hier minutenschmal. Meine Ungeduld ist verflogen und macht einem federleichten Glücksgefühl Platz – angemessen für einen Ort, der, trotz des zu dieser Zeit schon auffrischenden Urlauberansturms, irgendwie und irgendwo immer noch wunderbar ursprünglich ist. Worauf die Urinsulaner zu Recht stolz sind. Und immer noch gilt, ähnlich wie anderswo für kläffende Vierbeiner, hier für lärmende Vierräder der Erlass: Autos müssen draußen bleiben!

„Unter einem unfaßbar hohen und blauen Himmel, in Licht und Farben getaucht, …liegt die schmale, primitive Insel wie eine Oase in der Ostsee. …Kein störendes Geräusch drang bis hierher… Nur der Arzt durfte ein Motorrad benutzen, das den einzigen Laut von sich gab, der neben dem Töffen der Fischerboote an die mechanisierte Welt erinnerte. Sonst hörte man nur den Möwenschrei und das Brausen der ruhelosen See.“

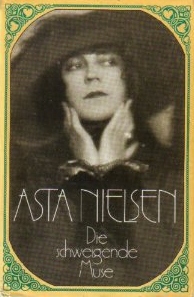

(Asta Nielsen in ihren Lebenserinnerungen „Die schweigende Muse“, S. 366 ff.)

Der Übermut bleibt. Ich deklamiere lauthals

‚Kühe weiden bis zum Rande

Großer Tümpel, wo im Röhricht

Kiebitz ostert. – Nackt im Sande

Purzeln Menschen selig töricht…‘

vor mich in die Seeluft hinein, trällere den alten Ost-Hit der schrägen Nina „Du hast den Farbfilm vergessen…“ hinterher und gebe mich bedingungslos dem frech flirtenden Nordost hin, der mir das Haar zerwühlt. Ich werfe die Schuhe in die Wiese, tanze ausgelassen hinterher und hole sie in federndem Lauf wieder ein. Soll mich doch jeder für albern und ein bisschen verrückt halten – wenn denn einer in der Nähe wäre.

„Nirgends war man so jung, so froh und so frei wie auf dieser schönen Insel.“

„Nirgends war man so jung, so froh und so frei wie auf dieser schönen Insel.“

(Schon wieder Frau Nielsen [ebenda, S. 377] und auch das stimmt – immer noch.)

Mein erstes Ziel ist die Handvoll Häuser am Nordrand von Vitte, etwas abseits der andern. Hinter einem Streifen Schilf, in dem reglose Reiher dösen, ducken sie sich unter Sanddornhecken und große alte Bäume.

„Auf Hiddensee… schaffte ich mir ein kleines Landhaus an, in dem ich – oft vier Monate lang – herrliche Ferien genoß. … Eines Tages kam eine hohe, kräftige Gestalt in kurzen Kniehosen und blauer bayrischer Leinenjacke gemächlich über das sonnenflimmernde Feld auf mein Haus zu. Es war der Dichter Gerhart Hauptmann, der mir als erster seinen Besuch machte. Sein Gang war jung und elastisch trotz seines hohen Alters, und das Haupt trug er hoch erhoben. Sein weißes Haar stand wie ein Wolkenhauch vor dem blauen Himmel. Er hatte schon seit vielen Sommern auf der Insel gelebt….“

„Auf Hiddensee… schaffte ich mir ein kleines Landhaus an, in dem ich – oft vier Monate lang – herrliche Ferien genoß. … Eines Tages kam eine hohe, kräftige Gestalt in kurzen Kniehosen und blauer bayrischer Leinenjacke gemächlich über das sonnenflimmernde Feld auf mein Haus zu. Es war der Dichter Gerhart Hauptmann, der mir als erster seinen Besuch machte. Sein Gang war jung und elastisch trotz seines hohen Alters, und das Haupt trug er hoch erhoben. Sein weißes Haar stand wie ein Wolkenhauch vor dem blauen Himmel. Er hatte schon seit vielen Sommern auf der Insel gelebt….“

[Ebenda, S 367.]

Heut komme ich zu Besuch. Auch wenn ich selbstredend – schon von der Gestalt und der Anzugsordnung her und erst recht auch nur sonstwie – keinem Vergleich mit Hauptmann standhielte.  Die Augen gleiten suchend über die Fassaden… Hier. Hier muss es sein… dort das halbrunde Dach, das der Max Taut über den eckigen Grundriss projektiert und wegen dem sie es ‚Karusel‘ genannt hat… der Name steht über der Tür. Daneben macht sich eine dicke blaue Regentonne, offenbar jüngeren Datums, unter der Dachrinne breit – ein Graus für jeden Jäger romantischer Bildmotive. Ein bisschen heruntergekommen sieht alles aus, was mich mehr erstaunt als enttäuscht: die Farbe blättert und Schäden im Putz scheinen etwas lieblos ausgebessert. Und es ist still… seltsam still. Keiner zu Hause, wie es scheint. Nun, ist ja auch Strandwetter.

Die Augen gleiten suchend über die Fassaden… Hier. Hier muss es sein… dort das halbrunde Dach, das der Max Taut über den eckigen Grundriss projektiert und wegen dem sie es ‚Karusel‘ genannt hat… der Name steht über der Tür. Daneben macht sich eine dicke blaue Regentonne, offenbar jüngeren Datums, unter der Dachrinne breit – ein Graus für jeden Jäger romantischer Bildmotive. Ein bisschen heruntergekommen sieht alles aus, was mich mehr erstaunt als enttäuscht: die Farbe blättert und Schäden im Putz scheinen etwas lieblos ausgebessert. Und es ist still… seltsam still. Keiner zu Hause, wie es scheint. Nun, ist ja auch Strandwetter.

Immerhin hat die Hausherrin freundlicherweise eine Nachricht hinterlassen. Die ist schon ein paarTage alt, bestätigt aber meine Vermutung und liefert eine willkommene Erklärung für das gerade aufkommende Gefühl der Gottverlassenheit:

„Heute Morgen verließ Ringelnatz das Haus in Badehosen, knallrote Badeschuhe, ein gelbes Tuch um den Kopf und eine bunte Tasche auf dem Bauch für Bernsteine, die er zu suchen beabsichtigte … Es ist wohl überflüssig zu bemerken, dass er nicht einen einzigen gefunden hat.“

(A. N., Tagebuch, 12. Juni 1929)

Mich weht eine vergessene Geschichte an, die ich irgendwann als Kind gelesen habe – von einer bunten Libelle mit schillernden, durchsichtigen Flügeln. Die sich an einem hitzeflirrenden Sommertag in den Wald verirrte, diesen uralten Wald. Erschöpft ruhte sie an der rauen Rinde einer hohen Kiefer aus… bis ein Schweißtropfen des Baumes, eine Träne aus goldenem Harz, auf sie tropfte. Ein paar Millionen Jahre später findet ein Mädchen am Strand einen schimmernden Stein – darin das Insekt, die zarten Flügel noch immer ausgebreitet. Ein Stück ins Heute gespülte Vergangenheit – wie der Wunsch, den wir uns manchmal träumen (vor allem auf Hiddensee): einen sonnigen Augenblick auf ewig festzuhalten.

Vom Bernsteinsucher Ringelnatz erzählt man sich auf der Insel, dass der seine Fehlschläge auf der Suche nach den im Meer versunkenen Tränen des alten Waldes mit der Entdeckung zahlreicher Fischerkneipen kompensierte. In denen er sie mit Sanddornschnaps heruntergespieltspült und mit Kuddel und Hein und Hinz und Kunz Brüderschaft getrunken haben soll. Sonnig-wonnige Momente des ewigen Matrosen, der nie das Meer in sich verloren hat – in Insellegenden für immer festgehalten…

Da oben hinter dem halbrunden Dachfenster, da muss das Gästezimmer mit den blauen Betten gewesen sein, in dem er die bei seinen Strandstreunereien aufgesammelten Schätze hortete. Asta Nielsens ‚Karusel‘ ist für Eingeweihte a u c h so etwas wie ein Bernstein, der Augenblicke einer glücklichen Freundschaft des großen Stummfilmstars mit dem Dichter und Kabarettisten Joachim Ringelnatz umschließt. Unbeschwerte Tage auf der Insel, in denen sie albern und ausgelassen wie die Kinder tollten, sich mit der Künstlerbande um Heinrich George und Paul Wegener vergnügt und einander die Welt erklärt haben. Bei den Treffen im Häuschen mit dem runden Dach ging es munter zu:

„Räucheraal und Flundern waren Hauptbestandteil der Mahlzeit. In dieser Gegend war alles so gesegnet einfach. Nach dem Essen versammelten wir uns am Kamin um die große Kupferbowle, in der Waldbeeren in frischem Sekt und Mosel Greifen spielten, und die Unterhaltung hub an.

…Besonders die Münchener Künstler lösten sämtliche Probleme der Welt: Der Dichter Ringelnatz veranschaulichte im Handumdrehen mit Hilfe von Streichhölzern, wie die Pyramiden in der Wüste erbaut wurden, und der Bildhauer Martin Möller bedauerte, nicht zur Zeit Bevenuto Cellinis zu leben, in der man umfangreich von Dolchen und Gift Gebrauch machte, um sich Nebenbuhler vom Halse zu schaffen. Ringelnatz… hielt „La Paloma“ für das beste Musikstück der Welt und Chaplin für größer als Shakespeare, was Heinrich George veranlaßte, sich aus Protest so hart auf einen meiner bedauernswerten Stühle fallen zu lassen, daß er durch den Sitz brach.

…Ringelnatz hatte in seinem Leben fast alles gemacht, aber am meisten war er wohl zur See gefahren. Seine berühmteste Gedichtsammlung war „Kuttel Daddeldu“. Sie handelt von dem Matrosen, der in den Häfen an Land geht und seine Mädchen besucht. Im Vaterland hat er eine feste Braut, der er die unmöglichsten Raritäten aus fernen Zonen mitbringt. Im übrigen säuft er sich sternhagelvoll. Kuttel Daddeldus Vater trug seine oft makabren Gedichte gleichfalls keineswegs immer in nüchternem Zustand vor…“

(A N.: „Die schweigende Muse“, S. 371/372)

Im Beisein eines versammlungsfähigen Kamins und mit dem/den richtigen Versammelten hielte ich es in solch freundlichem Hüttlein auch gern aus, glaub ich. Womöglich sogar gut im Winter – Ostseestrand in Eis und Schnee gehört für mich zu den Momenten zum für immer Festhalten. Praktischerweise hat man dann noch ein gutes, vielleicht einschlägiges, Buch und seine Zeichenutensilien dabei. Und klar wird eins: sie war außerhalb ihrer Filmrollen, als lebendiger Mensch der Wirklichkeit weder schweigsam noch stumm, die schweigende Muse, wie sie sich selber auf dem einschlägigen Buchcover nannte. Vom Tonfilm ausgebootet, spielte sie noch lange große Autoren auf großen Bühnen, offenbarte ein sympathisches Talent als Gastgeberin im Strandhaus, später sogar ein beachtliches als Schreiberin und als ‚Malerin‘ zauberhafter Collagen. Nur dass von dem kaum einer weiß.

Im Beisein eines versammlungsfähigen Kamins und mit dem/den richtigen Versammelten hielte ich es in solch freundlichem Hüttlein auch gern aus, glaub ich. Womöglich sogar gut im Winter – Ostseestrand in Eis und Schnee gehört für mich zu den Momenten zum für immer Festhalten. Praktischerweise hat man dann noch ein gutes, vielleicht einschlägiges, Buch und seine Zeichenutensilien dabei. Und klar wird eins: sie war außerhalb ihrer Filmrollen, als lebendiger Mensch der Wirklichkeit weder schweigsam noch stumm, die schweigende Muse, wie sie sich selber auf dem einschlägigen Buchcover nannte. Vom Tonfilm ausgebootet, spielte sie noch lange große Autoren auf großen Bühnen, offenbarte ein sympathisches Talent als Gastgeberin im Strandhaus, später sogar ein beachtliches als Schreiberin und als ‚Malerin‘ zauberhafter Collagen. Nur dass von dem kaum einer weiß.

In ihren Memoiren wie auch in ihren zu Unrecht wenig bekannten Novellen hat sie mit Wärme und einem herzhaften, mitunter bissigen, Humor vielen aus ihrem Dunstkreis, auch dem Freund Ringelnatz, liebevoll ein Denkmal gebaut. Wofür ich ihr nichts als Dank weiß, denn „Die schweigende Muse“ les ich grad mit glühenden Wangen und Ohren und die Hinterlassenschaften des Freundes sind für mich sowieso seit Ewigkeiten mein ganz eigenes Elixier.

Der wiederum hat wohl hier, hinterm Seglerhafen von Vitte, ihre große Barfußmädchenseele entdeckt und sie nach seiner Fasson in denk- und dankbar freche Verse gegossen. Und nichts scheint mir so naheliegend wie der Gedanke, dass die Insel der Ort gewesen sein muss, wo er „noch ein Seepferdchen war,/Im vorigen Leben… wonnig, wunderbar…“. Nicht, dass solche in den Wellen um Hiddensee von Natur aus siedelten, aber sieht nicht das ganze Eiland in seinen Umrissen aus wie ein trauriges Ringelnass, das seinen Bauch im Bodden badet, der offenen See zwar nicht die Stirn, doch den Rücken bietet und mit der Nase an einem Zipfel von Rügen schnuppert?

Der Tag geht schon auf die Mitte zu. Zeit, sich aus der Vergangenheit zurückzubeamen. Zumal es so ausschaut, als erhielte man heute hier eh keine Audienz mehr.

Ich lasse das verwaiste Anwesen rechts liegen und mache mich auf in die Richtung, aus der Gerhart Hauptmann damals gekommen sein muss. Vorbei an der Polizeistation von Hiddensee, der er damals wohl noch nicht begegnet ist, rauf nach Kloster und weiter zum Dornbusch. Auf die Heide hab ich heute keine Lust, allein schon, wenn ich an meine Riemchenlatschen denke. Am Ende hätte noch eine der dort hausenden Kreuzottern Appetit auf meinen großen Zeh. Und auch den auf der dornbuschigen Höhe neben den Windflüchtern ragenden Leuchtturm ignoriere ich schnöde – keinen Bock auf aussichtshungrige Völkerscharen.

Ich lasse das verwaiste Anwesen rechts liegen und mache mich auf in die Richtung, aus der Gerhart Hauptmann damals gekommen sein muss. Vorbei an der Polizeistation von Hiddensee, der er damals wohl noch nicht begegnet ist, rauf nach Kloster und weiter zum Dornbusch. Auf die Heide hab ich heute keine Lust, allein schon, wenn ich an meine Riemchenlatschen denke. Am Ende hätte noch eine der dort hausenden Kreuzottern Appetit auf meinen großen Zeh. Und auch den auf der dornbuschigen Höhe neben den Windflüchtern ragenden Leuchtturm ignoriere ich schnöde – keinen Bock auf aussichtshungrige Völkerscharen.

Außerdem: wenn schon Insel, dann bittschön auch Strand. Vielleicht treff ich da ja einen Typen mit knallroten Badeschuhen, einem gelben Tuch um den Kopf und einer bunten Tasche auf dem Bauch…

Ich streune ein bisschen unterhalb der Steilküste herum und himmele die einsamen Sandbuchten an, in die sich nur ein paar Insider verirren. Dort wirst du zum gefühlten Robinson und begegnest nur ab und an einszweidrei Freitags, wie die Natur sie geschaffen hat. Einen Schatzsucher mit gelbem Kopftuch finde ich nicht, aber etwas anderes. Aus einem Seegrasbüschel, der wellengezausten grünen Haarsträhne einer Meerjungfrau, blinkt mich ein winziges gelbes Steinchen an, so klein, dass es vielleicht dereinst schon Kuttel Daddeldus Vater übersehen hat. So klein, dass es nur an dieses haardünne Silberkettchen passt, das ich nun für einen sonnigen Augenblick manchmal um den Hals trage. Ha, ich bin die Bernsteinhexe.

Und als mich diese besungene Inselfreiheit am Ende ganz und gar übermannt, werfe ich mich barfuß bis zum Hals in die Wellen. Die wundern sich nicht, denn sowas sind sie gewohnt, schon ewig. Das Wasser ist saukalt, aber die sonnenbeheizte Sandkuhle danach wärmt mich wieder auf und tut mir sauwohl. Jedenfalls so lange, bis der Sonnenstand in mir alle Alarmglocken anschlägt: Verdammt, die letzte Fähre! Das wird knapp. Ich raffe hastig mein Zivilisations-Outfit zusammen und suche mich, schon unterwegs, an den kürzesten Rückweg zu erinnern.

Es muss mein Glückstag sein. Der Insulaner und Hausherr des Reetdachhäuschens, bei dem ich sicherheitshalber frage, leiht mir ein Fahrrad: „Stell’s nachher an der Fischhalle ab, Deern.“ Stimmt ja, was hatte ich doch schon heute Morgen gelernt?: „In dieser Gegend war alles so gesegnet einfach.“

Mit Drahteselgeschwindigkeit hab ichs gerade noch geschafft. Das Fährschiff legt ab, sobald ich an Bord bin.

Die Nielsen hat Hiddensee und ihr ‚Karusel‘ gut achtzig Jahre vor mir verlassen – für immer. Das war 1933, als die braune Flut über die Insel schwappte, als Flugzeuge und Lokomotiven anfingen, über sie zu donnern.

„Die dunkelhaarigen, intellektuellen Künstlertypen wurden von kräftigen blonden Männern und breithüftigen Frauen mit Gretchenfrisur abgelöst. Die stampften großspurig und laut über Felder und Wege…. Dampfer legten an und spien ihren Inhalt an „Kraft-durch-Freude“-Fahrgästen über die Wiesen…. I c h hatte dort nichts mehr zu suchen.“

(„Die schweigende Muse“, S. 377/378.)

Das war ein Jahr bevor sie ihrem Freund Joachim Ringelnatz zu den Klängen von „La Paloma“ weiße Lilien aufs Grab legte, ihre Lieblingsblumen, die er ihr immer in die Künstlergarderobe gebracht hatte.

Vor heuer nunmehr vierzig Jahren ging sie dann selbst, ihm nach.

Beim Blick zurück vom Bodden auf den Hafen taste ich nach Astas Buch im Rucksack und dem Bernsteinkrümel in meiner Tasche und denke, dass ich hierbleiben möchte, jedenfalls für länger als nur einen Tag. Und dass es wieder viel zu lange dauern wird, bis ich wiederkomme.

Ach, es ist schon längst mal wieder Zeit für die Insel…

Bilder: A. Nielsen und J. Ringelnatz – aus: Asta Nielsen, „Die schweigende Muse“. Karusel-Tür – Robert Ott, via fotocommunity. Der ganze Rest – mein Inselsammelsurium. Vereinzelte Fremdurheber bei Bedarf bitte melden.

Video: Berluc: Bernsteinlegende. 1980. V. Album ‚Hunderttausend Urgewalten‘; via youtube.

Jotwede mit J. W. G. oder Wanderins Nachtlied

September 8, 2011 um 10:22 pm | Veröffentlicht in BildungsLückenbauten, Fremd-Worte, Hexenlieder, Kalenderblätter, Kultur, Lieder-Hexe, Real-Poetisches, Spielwiese, Unnützes Wissen, Wander-Hexe | 4 KommentareSchlagwörter: Dichter, Dichtung oder Wahrheit, Erinnern, Goethe, Poesie, Poetry, Wandrers Nachtlied

Ein Update zu Die Lieb, die Lieb – mit Preisrätsel

Ilmenau ist ein Städtchen im Thüringischen. Außer den Einwohnern selber vielleicht noch Inland-Touris und Wanderfreaks, ein paar tausend Studenten der ansässigen Uni und drei, vier Handvoll Goethefans bekannt.

Mich verbinden mit dem Städtchen vor allem zwei Erinnerungen.

Die erste ist eine traurige: die Nachricht vom Selbstmord eines früheren Schulkameraden, hoffnungsvolles Mathematikgenie und Wahl-Ilmenauer, der uns Jugendfreunde damals tief erschüttert und mit tausend Fragen zurückgelassen hat. Die zweite hat noch ein Viertelleben mehr auf dem Buckel und ist nichts weniger als traurig, höchstens mit einem Wölkchen Wehmut betaut: an einen heißen Frühsommertag und eine übermütige, unbeschwert gackernde Horde Teenager, die, den Kopf voller Unsinn und Flausen und schon diverse Kilometer unter den Hacken, die Höhe des Ilmenauer Hausberges Kickelhahn erklomm. Klassenfahrten reichten dazumal noch nicht bis Rom oder London oder Lloret de Mar.

Die zweite hat noch ein Viertelleben mehr auf dem Buckel und ist nichts weniger als traurig, höchstens mit einem Wölkchen Wehmut betaut: an einen heißen Frühsommertag und eine übermütige, unbeschwert gackernde Horde Teenager, die, den Kopf voller Unsinn und Flausen und schon diverse Kilometer unter den Hacken, die Höhe des Ilmenauer Hausberges Kickelhahn erklomm. Klassenfahrten reichten dazumal noch nicht bis Rom oder London oder Lloret de Mar.

Der Weg aufwärts war einigermaßen steil und zog sich hin, wodurch der Übermut der jungen wilden Flachländer zunehmend abnahm, und die kurz vor dem etwas fußlahmen Sturm des Gipfels passierte Bretterbude versetzte außer mir kaum noch einen in Ehrfurcht. Verschwitzt und von der Hitze geschafft, schleppten sie sich daran vorbei und den meisten war es längst latte, dass sie hier auf Goethens heiligen Pfaden wandelten.

Der Weg aufwärts war einigermaßen steil und zog sich hin, wodurch der Übermut der jungen wilden Flachländer zunehmend abnahm, und die kurz vor dem etwas fußlahmen Sturm des Gipfels passierte Bretterbude versetzte außer mir kaum noch einen in Ehrfurcht. Verschwitzt und von der Hitze geschafft, schleppten sie sich daran vorbei und den meisten war es längst latte, dass sie hier auf Goethens heiligen Pfaden wandelten.

Der nämlich war in seiner Funktion als Bergbauminister von Sachsen-Weimar-Eisenach recht häufig an den Steinkohlengruben um Ilmenau, in seiner Funktion als herzoglicher Freund, Wanderer, Zeichner und Dichter auch des öfteren hier oben auf dem Kickelhahn. Und in eben jener grad etwas respektlos titulierten Bretterbude, die seinerzeit eine Jagdhütte war und heute respektvoll das Goethehäuschen heißt, schrieb er die Verse seines unsterblichen

Wandrers Nachtlied – Ein Gleiches:

Über allen Gipfeln

Ist Ruh,

In allen Wipfeln

Spürest du

Kaum einen Hauch;

Die Vögelein schweigen im Walde.

Warte nur, balde

Ruhest du auch.

Und zwar ein Gleiches zu Wandrers Nachtlied an Charlotte von Stein:

Der du von dem Himmel bist,

Alle Freud und Schmerzen stillest,

Den, der doppelt elend ist,

Doppelt mit Erquickung füllest;

Ach, ich bin des Treibens müde!

Was soll all die Qual und Lust?

Süßer Friede,

Komm, ach komm in meine Brust!

Er schrieb sie mit Bleistift auf das Holz der Wand neben dem Fenster, in der Nacht vom 6. auf den 7. September – also just gestern auf den Tag genau vor… ja, wieviel Jahren eigentlich?

Na, vor 231 doch – oder? Moooment, also bevor hier einer anfängt zu grinsen über Unwissenheit und Dummfragen, wo schließlich der 6./7. September 1780 als offizielles Entstehungsdatum einschlägig gehandelt wird, frag ich mich doch einfach mal so: wie selbiges Wandrers Nachtlied dann auf die Wand einer Hütte erfunden sein soll, die, so man den Chronisten und der im Goethezeitportal dokumentierten Inschrift-Unterschrift von Goethes höchsteigener Hand glauben darf, auf Betreiben des herzoglichen Carl August erst im Sommer 1783 auf den Berg gestellt wurde. D a n a c h wären es jetzt genau 228 Jahre. Die mir dereinst herzwarm übereignete achtbändige Tempel-Klassiker-Ausgabe ist für solcherart Spitzfindigkeiten leider zu unkommentiert. Und nicht world wide Wandrers-Nachtlied-Experten noch Goethezeitportal scheinen, so meine emsige www-Kramerei, über die munter und unbekümmert nebeneinander publizierten zwei Jahreszahlen zu stolpern. Jedenfalls hab ich bislang kein Sterbenswort dazu gefunden.

Oder sollte ich irgendwas übersehen haben und bin nur zu dämlich, das kleine Rätsel aufzudecken? Wenngleich es ja dem über die stillen Wipfel und schweigenden Vögelein hin singenden Wandrer eigentlich herzlich schnuppe sein kann, wann und ob er auf diesem Gipfel das Licht der Welt und das Dunkel der Nacht erblickt hat; es tut seiner minimalistisch-sinnschweren Schönheit nicht weh. Aber ein bissel neugierig ist man schon, wo doch sonst jeder Japser vom J. W. G. tausendfach zurechtgedeutet wurde. Auf, auf, Goethe-Kenner und -Forscher, erleuchtet mich!

***

Ein wenig eitel war er aber schon, der alte Geheimrat, oder? Denn 1813 hat er die Verse in der Hütte nochmal für die Nachwelt nachgemalt. Was in diesem besonderen Fall allerdings nur begrenzt genützt hat. Denn abgesehen davon, dass Grabräuber… öh, Souvenirjäger nachweislich versucht haben, sie aus der Wand zu sägen, brannte das originale Goethehäuschen auf dem Kickelhahn am 12. August 1870 nieder, als ein Trio Nachtliedwanderer darin ein romantisches Lagerfeuer abfackelte:

„Durch starke Regengüsse wurden die Leute durchnässt; sie beschlossen, als der Abend herbeikam und sie das genügende Quantum von Beeren noch nicht zusammengebracht hatten, ihre Heimath auch zu entfernt war, in dem stets offen gehaltenen Goethehäuschen zu übernachten und ihr Geschäft dann am andern Morgen fortzusetzen. Sie gingen nach dem Goethehäuschen und nahmen Besitz von dem obern Raume, in welchem sich eben das Goethe’sche Manuscript befand. Dort entzündete ein Mann auf einem kleinen Estrichguss, worauf früher ein Ofen gestanden, ein Feuer, um die nassen Kleider zu trocknen und die frierenden Glieder zu wärmen. Als die Leute am andern Morgen früh gegen fünf Uhr das Häuschen verließen, glimmten noch Kohlen auf der Feuerstätte und es stieg noch schwacher Rauch auf. Um diesem Abgang zu verschaffen, öffnete derselbe Mann, der das Feuer angezündet hatte, beim Weggange ein Fenster und ließ die Thür offen stehen. Es ist nicht zu bezweifeln, dass die Fahrlässigkeit jenes Mannes die Ursache des Brandes geworden, indem durch den hergestellten Luftzug das noch glimmende Feuer angefacht worden ist, welches dann das dürre Holzwerk entzündet haben mag. […] Vom großherzoglichen Kreisgericht Arnstadt wurde der Schuldige wegen fahrlässiger Brandstiftung zu zwei Monaten Gefängnis verurtheilt.“

„Durch starke Regengüsse wurden die Leute durchnässt; sie beschlossen, als der Abend herbeikam und sie das genügende Quantum von Beeren noch nicht zusammengebracht hatten, ihre Heimath auch zu entfernt war, in dem stets offen gehaltenen Goethehäuschen zu übernachten und ihr Geschäft dann am andern Morgen fortzusetzen. Sie gingen nach dem Goethehäuschen und nahmen Besitz von dem obern Raume, in welchem sich eben das Goethe’sche Manuscript befand. Dort entzündete ein Mann auf einem kleinen Estrichguss, worauf früher ein Ofen gestanden, ein Feuer, um die nassen Kleider zu trocknen und die frierenden Glieder zu wärmen. Als die Leute am andern Morgen früh gegen fünf Uhr das Häuschen verließen, glimmten noch Kohlen auf der Feuerstätte und es stieg noch schwacher Rauch auf. Um diesem Abgang zu verschaffen, öffnete derselbe Mann, der das Feuer angezündet hatte, beim Weggange ein Fenster und ließ die Thür offen stehen. Es ist nicht zu bezweifeln, dass die Fahrlässigkeit jenes Mannes die Ursache des Brandes geworden, indem durch den hergestellten Luftzug das noch glimmende Feuer angefacht worden ist, welches dann das dürre Holzwerk entzündet haben mag. […] Vom großherzoglichen Kreisgericht Arnstadt wurde der Schuldige wegen fahrlässiger Brandstiftung zu zwei Monaten Gefängnis verurtheilt.“

Julius Keßler, Ein deutsches Heiligthum und sein Untergang. In: Die Gartenlaube, 1872, No. 40, S. 656-658.Abbildung S. 657, Zitat S. 657f. (Von mir entliehen aus dem vielzitierten Ihrwisstschonportal.)

Das Hüttlein wurde recht umgehend durch einen Verein für die Verschönerung Ilmenaus originalgetreu wieder aufgebaut und beherbergt heute neben einem Faksimile der goetheschen Inschrift unter Glas auch Wandrers Nachtlied in 15 Sprachen.

Unser alter Dichterfürst selber konnte sich offenbar nur schwer von seiner realpoetischen Graffiti und Eingebung trennen. Kurz vor seinem Tod, auf seiner letzten Reise nach Ilmenau, war er 1831 nochmal oben in der Hütte auf dem Kickelhahn, um nachzuschaun, ob sein Verslein noch an der Wand stünde. Seinem Freund und Begleiter jenes letzten Aufstiegs, dem Geologen Johann Christian Mahr, verdanken wir die Unvergänglichkeit dieses rührseligen Moments des greisen Goethe – und, in mittelbarer Täterschaft, unzählige KitschPostkarten mit dem weißhaarigen Alten auf dem Berge:

„Goethe überlas diese wenigen Verse und Thränen flossen über seine Wangen. Ganz langsam zog er sein schneeweißes Taschentuch aus seinem dunkelbraunen Tuchrock, trocknete sich die Thränen und sprach in sanftem, wehmüthigem Ton: „Ja warte nur balde ruhest du auch!“, schwieg eine halbe Minute, sah nochmals durch das Fenster in den düstern Fichtenwald, und wendete sich darauf zu mir, mit den Worten: „Nun wollen wir wieder gehen.“

„Goethe überlas diese wenigen Verse und Thränen flossen über seine Wangen. Ganz langsam zog er sein schneeweißes Taschentuch aus seinem dunkelbraunen Tuchrock, trocknete sich die Thränen und sprach in sanftem, wehmüthigem Ton: „Ja warte nur balde ruhest du auch!“, schwieg eine halbe Minute, sah nochmals durch das Fenster in den düstern Fichtenwald, und wendete sich darauf zu mir, mit den Worten: „Nun wollen wir wieder gehen.“

(Zit. n. Wulf Segebrecht: Johann Wolfgang Goethes Gedicht „Über allen Gipfeln ist Ruh“ und seine Folgen. Zum Gebrauchswert klassischer Lyrik [Reihe Hanser. Literatur- Kommentare; 11] München: Carl Hanser 1978, S. 37f. Über den „Kult des Ortes“ S. 34-45.)

Nachzulesen auch unter ‚Orte und Zeiten in Goethes Leben‘ im womöglich von mir schon erwähnten Goethezeitportal auf der Kickelhahn-Seite von Jutta Asser und Georg Jäger. Auf der die Zwei auch liebevoll eine Sammlung besagter Postkarten zusammentragen, an denen ich mich ‚zu bildenden… [und] kulturellen Zwecken‘ mal frech bedient hab.

Aber nun hocke ich hier mit meinem kleinen großen Rätsel vom Kickelhahn.

„Über allen Gipfeln

ist Ruh…“?

P.S. Für goethegestützte, kluge, witzige und/oder kreativ-originelle Lösungen bin ich bereit, einen kleinen Preis zu stiften. Nix aus meiner nicht grad überüppigen Goetheiana – die brauch ich selber. Aber auch halbwegs un-passend: eine Sammlung Boring Postcards USA, besorgt durch Martin Parr, würd‘ ich mir vom Herzen reißen. Etwas angegilbt und angegrabbelt, dafür als sauber gebundenes Büchelchen. – Wer also sowas mag…

– Wer also sowas mag…

P.P.S. Bei plötzlicher und unerwarteter Kommentarflut in Form von Antwortvorschlägen entscheidet über die Preisvergabe das Stiftungskomitee, bestehend aus – mir. Trostpreise: von der Hex‘ handsignierte Kitschpostkarten zu willkürlichen Themen.

Der Soundtrack kommt heute mal wieder alternativ daher: als Wanderlust…, ach nee, Wonderlust King, zwar nicht von Goethe-, aber von G o g o l Bordello:

Na gut, wer’s doch lieber klassisch mag, der lausche halt hier rein. (Obwohl: kann eigentlich einer der so unbändig wie entwaffnend lärmenden Lebenslust der Bordello-Bande widerstehen?) 😉

Bilder: Goethe Kari-kopf: Christof Stückelberger, ©2011. Aus: Goethe sucht nach des Pudels Kern; via. Kickelhahn-Schild: via ilmenau himmelblau. Goethehäuschen: Daniel Beyer, 14. Mai 2004, via Wikipedia. Faksimile der Wandinschrift – via Goethezeitportal. KitschPostkarten: ebenda. Kickelhahn-Panorama: Michael Sander, 23. August 2006. Via Wikipedia. Goethegestützt: Reiner Schwalme – via.

Video: Gogol Bordello: Wonderlust King vom Album „Super Taranta“, 2007. Via youtube.

Lass irre Hunde Hymnen heulen. Liederreise

April 17, 2011 um 5:33 am | Veröffentlicht in BildungsLückenbauten, Blogbesuche, Geschichtsbuch, Kultur, Lieder-Hexe, Puzzle-Hexe, Real-Poetisches, Real-Politisches | 2 KommentareSchlagwörter: Dichter, Erinnern, Gesellschaft, Hanns Eisler, Komponisten, Kryptomnesie, Musik, Nationalhymne

Vergessene Erinnerung an/in Volks- und Liedgut und Update zu eines Wolfes Heulen

Hach, auf was für komische Sachen man doch kommt, wenn man auf dem Blogkahn, auf dem man ja auch selber angeheuert hat, mal wieder unter Deck kriecht und beim Schiffsschreiber in der Kajüte vorbeischaut. Der lässt heuer statt Salty Dogs irre Hunde heulen und bringt mich damit ins Grübeln.

Hach, auf was für komische Sachen man doch kommt, wenn man auf dem Blogkahn, auf dem man ja auch selber angeheuert hat, mal wieder unter Deck kriecht und beim Schiffsschreiber in der Kajüte vorbeischaut. Der lässt heuer statt Salty Dogs irre Hunde heulen und bringt mich damit ins Grübeln.

Wie der DDR-Film von dem unzüchtigen Musiklehrer hieß, fällt mir allerdings auch nicht mehr ein. 😉

Wohl aber, dass das mit dem Melodeien- und Liederverwirbeln und -verquicken auch an anderen Orten kein Zufall sein kann, sondern mitunter sogar pure Absicht bis hin zu unterbewusster Kryptomnesie dahinter steckt. Nehmen wir ein Beispiel aus einem etwas speziellen Genre von ‚Volksmusik‘. Selbiges liegt auf den zweiten Blick weniger abseits von den beim Wolf benannten Schwurbelfällen im deutschen Volksliedgut, als es auf den ersten scheinen mag. Hat doch der Urheber des Beispiels, Hanns Eisler, das offiziell dereinst gewichtigste seiner hier betrachteten Lieder selber – wie ironüsch oder nicht – sein „neues deutsches Volkslied“ genannt.

Komprimiert gehört hab ichs, glaub ich, mal vor ein paar Jahren in einer Radiosendung, den Sender weiß ich leider nicht mehr. Der Eisler ist ja, wie manch einem vielleicht noch geläufig, neben anderem ziemlich zeitgleicher Kompositor der als parallele Bewerber zur DDR-Nationalhymne aufgestellten „Auferstanden aus Ruinen“ (vom dazumaligen DDR-Kulturminister J. R. Becher) und „Anmut sparet nicht noch Mühe“ (der besseren [sic!] und als Kinderhymne bekannt gewordenen von Bertolt Brecht). Und kann in der Vertonung von beiden im Metrum der alten Kaiserhymne und des Deutschlandliedes gehaltenen Exemplaren als hintersinniger wie sinnstiftender Zitierer von Musik geoutet werden.

Nicht nur, dass er in der Klavierbegleitung zur zweiten Strophe der „Kinderhymne“ (hier von ihm selbst gesungen) die Anfangstakte der offiziellen DDR-Nationalhymne anklingen und jeden Schelm sonstwas dabei denken lässt. Es sind vor allem eben diese ersten sieben (Er)Kennungstakte (nach dem ‚Vorspiel‘) der Staatsmusik nicht erst von ihm erfunden. Er hat sie vorsätzlich oder aus dem Unterbewusstsein und zur historischen Stimmung der Entstehungszeit durchaus passend aus Beethovens Tonfolge von Clärchens Lied „Freudvoll und leidvoll“ aus Goethens Egmont verwurstet. So denn dieses schnodderige Verb angesichts des pathetischen Gegenstandes überhaupt zulässig ist.

Falls einer nun glaubt, dass wir damit den eigentlichen Urheber für den takt-vollen Auftakt des Nichtmehrlandhymnus ausgemacht haben, so irrt sich der. Denn er wird wie wir aufhorchen, wenn er mal in den Anfang des Adagio ma non troppo aus dem von Meister Mozart höchstselbst komponierten Streichquintett g-moll, KV 516 hineinlauscht. —An weitere in dem Rundfunkbeitrag aufgeführte prominente Mehrfachverwender des augenscheinlich und verblüffend populären Sieben-bis-acht-Takte-Melodiemotivs (ich glaub, sogar Mendelssohn Bartholdy war dabei) kann ich mich nicht mehr recht entsinnen und spare mir dazu hier lieber halbgewalkte Weisheiten. Aber es verwurzelt sich der Verdacht, der Wolf könnte in seinem oben getrackten Volksliedbeitrag viel mehr, als man ahnt, ins Schwarze getroffen haben, dass es Melodien gibt, die auf Bäumen gewachsen scheinen, bis sie einer pflückt und erklingen lässt. Und wer es war, weiß dann keiner mehr so wirklich, denn es ist ja keiner dabei gewesen. (Sowas heißt dann Kryptomnesie, vergessene Erinnerung, in der sich der Pflücker für den Schöpfer selber hält. 😉 )

Was das Verschwurbeln von Text und Musike angeht, so kann die benannte nationale Hymnusiana also locker mit dem wahren Volksliedgut mithalten. Und es wäre müßig, sich darüber zu wundern, dass vom Deutschlandlied bis zur Brechtschen Kinderhymne alle drei Texte sich in ihren zum Zelebrieren gebauten vierhebigen Trochäen mühelos auf jede der drei daraufgegeigten Melodien singen lassen. Ein einschlägiges Beispiel ist – nicht von ungefähr – dieses hier, die Ermunterung, nicht Anmut noch Mühe zu sparen auf Haydns wohlbekannte Tonfolgen:

(Denn einige unter uns, deren Gedächtnis weniger zum Vergessen neigt, können sich vielleicht sogar nicht nur daran erinnern, dass nach dem Wegplanieren einer Mauer selbige bröckchenweise nach Übersee verhökert wurde. Sondern auch noch an die bisweilen recht lebhaften Dispute und Verbesserungsvorschläge um einen dem Ereignis adäquaten Hymnus, von dem man zur Abwechslung auch mal a l l e Strophen singen könnte, ohne der Volksseele in irgendeinen Fettnapf oder dem Rest der Welt in die Seele selbst zu treten.)

Zu guter Letzt noch zwei Kuriosa in Sachen Kryptomnesie und Urheberrecht, das eine im heutigen Kontext mehr, das andere eher weniger lustig:

Kennt eigentlich einer aus der Generation Blogger noch Peter Kreuder? Nicht? Nun, auch das ist heutzutage keine Bildungslücke mehr. Deutsch-Ösi wie der Eisler auch, seinerzeit ein berühmter Unterhaltungs- und Schnulzenkomponist. Hat Filmmusiken geschrieben, u.a. die Zwischenmucke für den „Blauen Engel“, Musicals für Zarah Leander und Jopi Heesters. Liegt heute auf dem Ostfriedhof in München. Auch das Lied „Goodbye, Johnny“, ein schräger, überdies politisch nicht ganz lupenreiner Schlager, den zuerst Hans Albers in dem Dreißigerjahreschinken „Wasser für Canitoga“ und seinen Solonummern und späterhin auch die Knef berühmt machten, stammt aus seiner Feder. Als Kreuder Jahrzehnte später auf einmal die Übereinstimmung der ersten Takte der DDR-Hymne mit seinem alten Hit feststellte, plante er eine Klage gegen Eislers Erben, um sich die Rechte und Tantiemen an der Nationalhymne zu sichern. Doch wie oben schon festgestellt, liegen die Urquellen der Melodei offenbar im Dunkeln der musikalischen Menschheitsgeschichte. Über den Ausgang der Sache schweigt des Chronisten Höflichkeit: kryptomnesisches Schöpfertum ist bekannt, von einem Urheberrechtsprozess gegen Eislers Erben hingegen nichts.

Kennt eigentlich einer aus der Generation Blogger noch Peter Kreuder? Nicht? Nun, auch das ist heutzutage keine Bildungslücke mehr. Deutsch-Ösi wie der Eisler auch, seinerzeit ein berühmter Unterhaltungs- und Schnulzenkomponist. Hat Filmmusiken geschrieben, u.a. die Zwischenmucke für den „Blauen Engel“, Musicals für Zarah Leander und Jopi Heesters. Liegt heute auf dem Ostfriedhof in München. Auch das Lied „Goodbye, Johnny“, ein schräger, überdies politisch nicht ganz lupenreiner Schlager, den zuerst Hans Albers in dem Dreißigerjahreschinken „Wasser für Canitoga“ und seinen Solonummern und späterhin auch die Knef berühmt machten, stammt aus seiner Feder. Als Kreuder Jahrzehnte später auf einmal die Übereinstimmung der ersten Takte der DDR-Hymne mit seinem alten Hit feststellte, plante er eine Klage gegen Eislers Erben, um sich die Rechte und Tantiemen an der Nationalhymne zu sichern. Doch wie oben schon festgestellt, liegen die Urquellen der Melodei offenbar im Dunkeln der musikalischen Menschheitsgeschichte. Über den Ausgang der Sache schweigt des Chronisten Höflichkeit: kryptomnesisches Schöpfertum ist bekannt, von einem Urheberrechtsprozess gegen Eislers Erben hingegen nichts.

Das kleptomanisch-kleptomnesische Gegenstück: die amerikanische Medieninformatikerin und Berliner Hochschulprofessorin Ms. Debora Weber-Wulff stellte dem geschassten Dissertationsplagiaten von und zu Karl-Theodor die vorsichtig-umsichtige Pressediagnose aus, er könnte womöglich beim Doktor-Werden unter Kryptomnesie gelitten haben. Sagt da eine, deren zweite Profession die Aufdeckung fremden Federnschmucks in der Wissenschaft sein soll? Etwa gar noch mit einem versteckten Und-sie-wissen-nicht-was-sie-tun-Verweis auf das Wirken hoher Poltiker?

Booah, da bissu feddich mitte Welt, wa.

Danke, Wolf. Für ’ne vergessene Erinnerung.

Videos: Lilli Lehmann: Clärchens Lied „Freudvoll und leidvoll“ aus der Bühnenmusik zu Goethes „Egmont“ von Ludwig van Beethoven. Aufnahme vom 29. Juni 1906, Berlin. Via youtube. „Anmut sparet nicht noch Mühe“ von Bertolt Brecht auf J. Haydns Melodie des Deutschlandliedes, aufgeführt vom Gymnasium Neufeld im November 2009. Via youtube.

Bilder: Schwurbelbaum – Foto von layer, März 2009; via stern.view.de. Hans Albers -selbercollagiert aus Fotos via Hamburg-Radio.

Gespenster am Gendarmenmarkt

Februar 7, 2010 um 10:08 pm | Veröffentlicht in Berlin, BildungsLückenbauten, Drumherum und anderswo, Geschichtsbuch, Hexengeschichten, Kultur, MarktLückenbauten, Märchenhexe, Neulich nebenan, Real-Poetisches, Spinnweben, Traumzaubern, Uncategorized, Wetter-Hexe | 2 KommentareSchlagwörter: Berlin, Dichter, E.T.A. Hoffmann, Gendarmenmarkt, Geschichte, Kultur, Literatur, Lutter & Wegner, Werbung

Hoffmanns Katers Erzählungen

oder: Ansichten eines Schnurrbarts über Alkoholwerbung mit zwei Backenbärten

„Jeder, der mit einiger Phantasie begabt, soll, wie es

in irgendeinem lebensklugheitsschweren Buch

geschrieben steht, an einer Verrücktheit leiden,

die immer steigt und schwindet, wie Flut und Ebbe.“

(E. T. A. Hoffmann)

Irgendwann letzte Woche. Feierabend. U2 Richtung Pankow.

Irgendwann letzte Woche. Feierabend. U2 Richtung Pankow.

Ich habe gerade eben am Hausvogteiplatz meinen exklusiven Sitzplatz im unterirdischen Heimwärtsberufsverkehr aufgegeben, fluchtartig. Eigentlich wollte ich erst vier Bahnhöfe später umsteigen. Während die volle Bahn samt dem Mitfahr-Überfall einer Band(e) Möchtegernfolker und ihrem kreisenden Coffee-to-go-Sammelbecher in den Tunnel rauscht, rette ich mich nach oben. Nichts gegen Straßenmusik und der Banjospieler war ja auch noch ganz okay. Doch den Tinnitus von den oberschiefen Tönen des grölenden Saxophons auch nur eine Station länger zu ertragen, sträubte sich mein sonst recht empfängliches Gehör entschieden. Vier Stümper sind halt noch lange nicht 17 Hippies.

Die Treppe in die Oberwelt endet gefühlt irgendwo direkt am Nordpol und das Aufatmen füllt die Lunge mit ungefähr einer Million Eiskristalle. Der Wind beißt sich schmerzhaft im Gesicht fest – es ist sibirisch kalt. Andere Nordpolbewohner, die mir begegnen, hasten einer Wärme zu, die hoffentlich irgendwo auf sie wartet. Und meine Stiefelspitzen krabbeln unschlüssig in den Schnee. – Was jetzt? Und wohin? Wo ich doch hier eigentlich gar nicht sein wollte.

Die Stiefelspitzen wollen nach links. Und überhaupt endlich los, bevor die Zehen in ihnen festfrieren. Na gut, drehen wir halt eine Runde um den Gendarmenmarkt. Der ist auch im Winter schön und gerade gut genug, die frisch ramponierte Ästhetik zu therapieren.

Die Tage im Januar sind noch kurz und es wird schon dunkel. Die deutsch–französischen Dom-Brüder haben sich weiße Wollmützen auf die Kuppeln gestülpt. Hübsch und romantisch sieht es aus…

Die Tage im Januar sind noch kurz und es wird schon dunkel. Die deutsch–französischen Dom-Brüder haben sich weiße Wollmützen auf die Kuppeln gestülpt. Hübsch und romantisch sieht es aus…

…und die vorbei knarrenden Pferdefuhrwerke auch und die Droschken mit den warmen Pelzdecken und den livrierten Kutschern, die im Schein der flackernden Gaslaternen mit dicken Fäustlingen um die Zügel auf ihrem Bock schlottern. Das findet wohl auch der Kerl mit dem Backenbart, der an seinem blankgescheuerten Holztisch im Lutter & Wegner durch die Scheiben starrt und der einsam vorbeischlendernden Spaziergängerin kurz zuzwinkert. Bevor er sich dem kratzfüßelnden Servicepersonal zuwendet, wild entschlossen, in erlesener Runde den von seiner jüngstverflossenen Geburtstagszecherey überkommenen Kater zu ersäufen:

Herr Wirt, fünf Gläser auf den Tisch!

Herr Wirt, fünf Gläser auf den Tisch!

Was gafft Er da so dumm?

Die Kerls, zu deren Wohl ich trink’,

Schlepp ich in mir herum.

Den ersten Kelch leer’ ich auf Ernst,

Das ist der Literat,

Der Kater Murr und Meister Floh

Aufs Blatt geschustert hat.

Das zweite Glas auf Theodor,

Den alten Widerling,

Beamter, der in Preußens Muff

Fast vor die Hunde ging.

He, Amadeus, hältst du mit?

Der dritte Schluck ist dein!

Dem Musikus ein Lebehoch,

Er will gebauchplinst sein.

Der vierte Krug dem Maler gilt,

Den auch ich in mir trag,

Wenngleich er keinen Namen führt.

Doch! – Alle, die ich sag.

Das fünfte Glas auf Hoffmann, ex!

Das ist der bleiche Geist,

In dessen Brust die Bande tobt.

(Und ihn in Stücke reißt.) [1]

Sagte ich Kater? Wo kommt nur auf einmal dieser gestiefelte Miez her, der im Schnee um mich herum schleicht? Den kenne ich doch! Der wohnt seit Jahr und Tag im dritten Band meiner schmucken endsechziger Aufbau-Ausgabe. Gerade als ich weitergehen will, zieht er höflich und überaus possierlich seinen Hut. Nur, um mich dann aufdringlich anzuquatschen und ungefragt mit schnurrigem Boulevardklatsch zuzutexten. Dass der Meister nämlich sogleich noch seinen Intimus, den Herrn Hofschauspieler Devrient erwarte – zum gemeinsamen Modellbechern für das Logo einer dereinst berühmt werdenden Getränkemarke. Schließlich habe der erlauchte Hofmime selber für die Nachwelt den Namen des hauseigenen Kultgesöffs erfunden. Zwar im theatralischen Überschwang des Auftritts nach dem Auftritt in der Lieblingskneipe und mehr so aus Versehen als bühnenreifes Falstaff-Bonmot auf eine andere Hochprozentigkeit. (“Bring er mir Sack, Schurke!”) Aber wer früge späterhin schon noch nach dergleichen. “Der Saeck oder Sect ward ein Berliner Szenewort. Und der Schaumweinschlürfer des 21. Jahrhunderts wird nach Anekdoten lechzen und Originalschauplätzen, wenn er auf seiner lehrreich angeheizten Stadtbeschau in den allerspätestens seit ‚Hoffmanns Erzählungen‘ einschlägigen Lutter & Wegnerschen Weinkeller einfällt. Murrrrrr, glaube sie mir das, Mademoiselle.”

Moooment mal! Wofür hält der mich? Etwa für ’ne Touri-Schnepfe aus Posemuckel im Hinterwald? So tiefgefroren und winterschläfrig können meine kleinen grauen Zellen gar nicht sein, um nicht hellwach aufzuflattern und Alarm zu schlagen, dass an der Geschichte was nicht stimmt.

Moooment mal! Wofür hält der mich? Etwa für ’ne Touri-Schnepfe aus Posemuckel im Hinterwald? So tiefgefroren und winterschläfrig können meine kleinen grauen Zellen gar nicht sein, um nicht hellwach aufzuflattern und Alarm zu schlagen, dass an der Geschichte was nicht stimmt.

Wahr ist wohl, dass die zwei, den Berlinern ihr ‚Gespenster-Hoffmann‘ und der ebenbürtig abgründige Genius Devrient, sich in selbiger Weinschänke gesucht und gefunden haben. “Beide waren Meister darin, das Unerträgliche in die erträgliche Leichtigkeit des imaginativen Spiels zu verwandeln. Keine Tragik ohne Ironie. Die… schütteten sich ihr Herz aus, aber immer blieb ein Rest Spiel und Schauspielerei dabei…. Da sitzen die beiden Absturzgefährdeten und Genies des Leichtnehmens und des Leichtsinns bei ‚Lutter & Wegner‘ und spielen in der Verwandlungswelt der Imagination, werfen sich die Bälle ihrer Einfälle zu, mischen Ernst und Spiel, imitieren die Leute und sich selbst, machen sich Geständnisse, geben Trost, führen ihre Nachtgespenster vor. In den Nächten mit Devrient hatten Hoffmanns Erzählungen Premiere…” [2]

Und es gibt kaum einen Grund zu zweifeln, dass der große Bühnengaukler den Tod des Freundes nie verwunden hat. Dass er mit der Flasche in der Hand oft genug Selbstgespräche an dessen Grab geführt und seine zehn Überlebensjahre lang die Trauer in Vin Mousseux ertränkt hat. Allerdings starb Hoffmann bekanntermaßen bereits 1822, hat also des Anderen Wortkreation für den Lieblings-Absacker nie vernommen. Denn die überlieferte Episode mit dem Devrientschen Shakespeare-Zitat datiert erst aus dem Jahre 1825 und der erste deutsche Schaumwein gar erst aus dem Jahr danach. So illustriert die vereinte Becherei auf dem Etikett des L-und-W-Schampus mitnichten, warum der Flascheninhalt so heißt, wie er heißt. Wer allerdings wöllte dem Laden das legitime Zurechtdesignen seiner berühmtesten Stammgäste zu Urhebern und Werbezwecken verdenken.

Nun, und was die Flunkerei um den Originalschauplatz angeht…

Nun, und was die Flunkerei um den Originalschauplatz angeht…

Den Weinkeller hätte man Euch ja noch verziehen, Katerchen. Den gabs zwar auch erst seit 1835, aber immerhin bereits zu Lebzeiten des alten Offenbach, Veroperer von ‚Hoffmanns Erzählungen‘. Außerdem hockte und komponierte der in Paris rum. Doch dass der Hoffmann ursprünglich zwei Ecken weiter in seine Stammlokalität einkehrte, selbige nach einem Bombenvolltreffer des letzten heimgekehrten Krieges nicht mehr zu retten war und danach mitsamt ihrem einstigen Glanz auf Jahrzehnte verschwand, solltet Ihr den anreisenden Gespenstersuchern dann doch nicht umzudichten suchen. Wozu auch? Sein Geist ist sowieso herinnen, denn an ihrem heutigen Platz hat er gewohnt.

Eiei, Eure Schnurrhaarigkeit, da müsst ihr schon früher aufstehn und euch putzen, bevor ihr einer halbwegs hoffmannbibelfesten Schonlangberlinerin E.T.A.s neues Leben verkaufen könnt.

Eiei, Eure Schnurrhaarigkeit, da müsst ihr schon früher aufstehn und euch putzen, bevor ihr einer halbwegs hoffmannbibelfesten Schonlangberlinerin E.T.A.s neues Leben verkaufen könnt.

“Mit Verlaub, mein Bester”, hebe ich, an diesem Punkt meiner frierenden Grübeleien angekommen, streitsüchtig an… doch er ist verschwunden und mit ihm auch der backenbärtige Zecher hinter der Scheibe. Und die Droschken und die Kutscher. Ein Passant schaut mich ob meines Gebrabbels grinsend von oben bis unten an. Verdammt, das muss die Kälte sein. Hastig und mit hochrotem Gesicht suche ich in Richtung U-Bahnhof das Weite.

Und bin froh, dass ich ihn nicht noch gefragt habe, wer so früh am Abend im Schauspielhaus die Barcarolle spielt. Die ich deutlich bis hierher höre. Oder…?

***

Ätsch! Das hier ist sie nicht. Nö, ich brauche jetzt was zum Gespenster verjagen 😉 :

Quellen: Text: [1] Reinhard Griebner: E. T. A. Hoffmann hält Einkehr bei Lutter & Wegner. [2] Rüdiger Safranski: Über E.T.A. Hoffmann und Jacques Offenbach. In: E.T.A. Hoffmann. Jahrbuch, Bd. 8, S. 70. Erich Schmidt Verlag (ESV), 2000. Bilder: Der Gendarmenmarkt (Berlin). 1857. Von Eduard Gärtner, 1801-1877. Der Dichter E.T.A. Hoffmann (links) und der Schauspieler Ludwig Devrient 1815 im Weinkeller von Lutter & Wegner am Gendarmenmarkt in Berlin. Gemälde von K. Themann, gemeinfrei. Berlin, Weinstuben Lutter & Wegner 1947 – Bundesarchiv Bild 183-N0415-354, via Wikipedia. Lutter & Wegner bei Nacht, heute – Fotos-Berlin24.de. Video: 17 Hippies: Frau von ungefähr. Berlin 2008, live – via youtube.

“Manche leute werden auf flußpferden geboren…”

Dezember 6, 2009 um 10:31 pm | Veröffentlicht in Bücherhexe, Hexenritte, Kalenderblätter, Mitmensch - unbekanntes Wesen, Real-Poetisches, Spinnweben | Hinterlasse einen KommentarSchlagwörter: Bücher, Berlin, Dichter, Erinnern, Gedichte, H. C. Artmann, Kultur, Literatur, Menschen, Poesie, Poetry, Wien

Er selbst hingegen kam

“auf einem baum (oder in einem baum) der gemarkung Kürthal nahe

dem weiler St. Achatz am Walde zur welt…[…] Ich bin das kind aus

der verbindung einer wildente und eines kuckucks und verbrachte

meine jugend in den dichten laubwildnissen der buche und der linde;

meine eigentliche menschwerdung vollzog sich erst später nach den

ersten kinobesuchen, nachdem ich mich ziel- und absichtslos fliegend

in eines der lichtspieltheater der hauptstadt verirrt hatte….

Ich […] preßte mir eine eigene schrift aus den büschen und bäumen

meiner schillernden umgebung..” (1)

Später verwandelte er sich kraft Formeln und Sprüchen

“zuerst in einen gefleckten schwan, dann in einen schnellen luchs,

dann in eine seidene fledermaus, dann aber in eine mischung aus

wolf und baumwipfel, von dem aus ein sperber nach westen äugt,

und endlich wurde ich, und das nicht aus eigener kraft, ein herbstlich

geröteter farn auf einem bergrücken hinter dem untergang der sonne…” (2)

Er inventarisierte sein Eigentum an bizarrer Menagerie:

“Mir gehören ein seewolf und ein albatros des falschen friedens und ein hai voller perlen…”(3)

Natürlich zeichnete er Act – den poetischen, in acht Punkten (und das war k e i n Malen nach Zahlen):

„1. Der poetische Act ist jene Dichtung, die jede Wiedergabe aus zweiter Hand ablehnt, das heißt, jede Vermittlung durch Sprache, Musik oder Schrift. 2. Der poetische Act ist Dichtung um der reinen Dichtung willen. Er ist reine Dichtung und frei von aller Ambition nach Anerkennung, Lob oder Kritik. 3. Ein poetischer Act wird vielleicht nur durch Zufall der Öffentlichkeit überliefert werden. Das jedoch ist in hundert Fällen ein einziges Mal. Er darf aus Rücksicht auf seine Schönheit und Lauterkeit erst gar nicht in der Absicht geschehen, publik zu werden, denn er ist ein Act des Herzens und der heidnischen Bescheidenheit. 4. Der poetische Act wird starkbewußt extemporiert und ist alles andere als eine bloße poetische Situation, die keineswegs des Dichters bedürfte. In eine solche könnte jeder Trottel geraten, ohne es aber jemals gewahr zu werden. 5. Der poetische Act ist die Pose in ihrer edelsten Form, frei von jeder Eitelkeit und voll heiterer Demut. 6. Zu den verehrungswürdigsten Meistern des poetischen Actes zählen wir in erster Linie den satanistisch-elegischen C. D. Nero und vor allem unseren Herrn, den philosophisch-menschlichen Don Quijote. 7. Der poetische Act ist materiell vollkommen wertlos und birgt deshalb von vornherein nie den Bazillus der Prostitution. Seine lautere Vollbringung ist schlechthin edel. 8. Der vollzogene poetische Act, in unserer Erinnerung aufgezeichnet, ist einer der wenigen Reichtümer, die wir tatsächlich unentreißbar mit uns tragen können.” (4)

„1. Der poetische Act ist jene Dichtung, die jede Wiedergabe aus zweiter Hand ablehnt, das heißt, jede Vermittlung durch Sprache, Musik oder Schrift. 2. Der poetische Act ist Dichtung um der reinen Dichtung willen. Er ist reine Dichtung und frei von aller Ambition nach Anerkennung, Lob oder Kritik. 3. Ein poetischer Act wird vielleicht nur durch Zufall der Öffentlichkeit überliefert werden. Das jedoch ist in hundert Fällen ein einziges Mal. Er darf aus Rücksicht auf seine Schönheit und Lauterkeit erst gar nicht in der Absicht geschehen, publik zu werden, denn er ist ein Act des Herzens und der heidnischen Bescheidenheit. 4. Der poetische Act wird starkbewußt extemporiert und ist alles andere als eine bloße poetische Situation, die keineswegs des Dichters bedürfte. In eine solche könnte jeder Trottel geraten, ohne es aber jemals gewahr zu werden. 5. Der poetische Act ist die Pose in ihrer edelsten Form, frei von jeder Eitelkeit und voll heiterer Demut. 6. Zu den verehrungswürdigsten Meistern des poetischen Actes zählen wir in erster Linie den satanistisch-elegischen C. D. Nero und vor allem unseren Herrn, den philosophisch-menschlichen Don Quijote. 7. Der poetische Act ist materiell vollkommen wertlos und birgt deshalb von vornherein nie den Bazillus der Prostitution. Seine lautere Vollbringung ist schlechthin edel. 8. Der vollzogene poetische Act, in unserer Erinnerung aufgezeichnet, ist einer der wenigen Reichtümer, die wir tatsächlich unentreißbar mit uns tragen können.” (4)

Sein Gefühlsorgan ent- und verschlüsselte er in neun Zeilen atemloser Poesie:

“mein herz ist das laechelnde kleid eines nie erratenen gedankens

mein herz ist die stumme frage eines bogens aus elfenbein

mein herz ist der frische schnee auf der spur junger voegel

mein herz ist die abendstille geste einer atmenden hand

mein herz liegt in glaenzend weissen kaestchen aus mosselin

mein herz trinkt leuchtend gelbes wasser von der smaragdschale

mein herz traegt einen seltsamen tierkreis aus zartestem gold

mein herz schlaegt froehlich im losen regnen der

mitterwintersterne” (5)

Und vor drei Tagen in einem Jahr soll es schon wieder zehn Winter her sein, dass solch ein Herz zu schlagen aufgehört hat – wer will so etwas glauben?

Ich bin ihm erst begegnet, als Einer mich an der Hand mitnahm zu ihm, dem H. C. Artmann; da war er schon aus dieser Welt. Und das mir von jener Hand des Einen ans eigene Herz gelegte zitronenfarbene Reclambändchen nimmt immer mehr ein freundliches Sonnengelb an, je länger es in meinem verrauchten Elfenbeintürmchen aus dem Bücherregal leuchtet – und je öfter ich darin lese oder auf einem großen grünen Walfisch nach den Sandwichinseln reite…

***

Und wer zum Nikolaustag und zweiten Advent heute was Anderes hier erwartet hat, der kriegt eben noch ein paar qualmende Socken. Nee, Quatsch, Berlin im Kerzenschein 😉 :

Gefunden auf dem Schnipselfriedhof, aber in Wirklichkeit vom Adventskalender23 in Gestalt emsig wichtelnder Youtübner.

Hübsch, oder?

Habt’s besinnlich, ihr Lieben –

und froehlich im losen regnen der mitterwintersterne.

Quellen der Artmann-Zitate:

(1) und (2): Curriculum Vitæ Meæ oder Wie das halt so gewesen ist. In: Grammatik der Rosen. 3 Bde. Salzburg/Wien: Residenz Verlga, 1979. (3): An ufern der inseln – Ebenda.

(4): Acht-Punkte-Proklamation des poetischen Actes. In: The Best of H. C. Artmann. Frankfurt: Suhrkamp, 1970. (5): mein herz. In: h.c. artmann: achtundachtzig ausgewaehlte gedichte. salzburg. Wien. 1966.

Bildquellen: Artmann-Triptychon 1974: Wolfgang H. Wögerer, Wien, Austria. Via Wiki. Act: Artmann. Inselritt auf großem grünem Flusspferd: Collage, gebastelt per Klau bei Jean Effel: Seul maitre á bord…

Die Lieb, die Lieb

August 29, 2009 um 11:50 pm | Veröffentlicht in 2009, BildungsLückenbauten, Drumherum und anderswo, Fest-Platte, Hexenlieder, Kalenderblätter, Real-Poetisches | Hinterlasse einen KommentarSchlagwörter: Berlin, Dichter, Gedichte, Goethe, Goethegeburtstag, Jena, Kultur, Leben, Literatur, Musik, Poesie, Poetry, Reisen, Weimar

Kleiner Nachtrab… äh, Nachtrag zum Goethe-Jahr 2009, mit dessen Ausrufung inzwischen kaum ein Goethe-Freund&Erbe noch ernsthaft rechnet

ir waren ja mal eine Zeitlang Nachbarn, der Herr Geheime Rat und ich.

Nun ja, wenigstens wären wir es beinahe gewesen. Haben uns, grob geschätzt, nur um ein schlappes knappes Vierteljahrtausend verpasst – um das meine paar Semester philologischer Studien an der Alma Mater Jenensis später anfingen nämlich.

Anatomieturm in Jena... hmm, also der vordere

Da lässt sich's doch trefflich disputieren - Schillergarten in Jena

Ich bin glühender Weimar-Fan: hab meine kargen Stipendien-Taler in den “Elephant” getragen, in dem der Meister einst erkleckliche Zeit zubrachte; ja den, in welchem Thomas Mann in “Lotte in Weimar” Goethens und Werthers Lotte einquartierte – ich tat’s mit ehrfürchtiger Gänsehaut im Nacken, auch wenn der Dichterfürst schon längst nicht mehr dort tafelte. Ich war im Ilmpark, weilte in des Herrn Geheimrats Gartenhaus, in dem und um das es zwar nicht mehr ganz so aussieht, wie der gute Eckermann es 1824 in seinem Bericht beschrieben, das mich aber in seiner romantischen und fast spartanischen Schlichtheit immer wieder bezaubert hat. Ich bin in der da noch nicht vom Feuer verheerten Bibliothek gesessen, bin auf müden Füßen und am Ende ohne Schuhe zum Schloss und Park Belvedere hinaus gewandert und durch die Stadt gestrolcht. Ach, und wohin dort nicht noch überall… Postkarte von 1929

Ich war ewig schon nicht mehr da… muss mal wieder hin.

Aber ich kann viel erzählen, wenn der Tag lang ist, wer glaubt einem heut schon noch was aus zweiter Hand. Dann schon eher Goethen selber:

Woher sind wir geboren?

Woher sind wir geboren?

Aus Lieb.

Wie wären wir verloren?

Ohn Lieb.

Was hilft uns überwinden?

Die Lieb.

Kann man auch Liebe finden?

Durch Lieb.

Was läßt nicht lange weinen?

Die Lieb.

Was soll uns stets vereinen?

Die Lieb.

(Aus den Briefen an Frau von Stein)

Und weil ihr es seid und zur Feier des gestrigen Tages: Tadaaa, mein Fundstück der Woche! Extra für euch – und den alten Schwerenöter, nebst dem Allerherzlichsten ihm nachträglich zum 260sten. Dieses kleine Gedicht voller Seele und Weisheit (wer wenn nicht der wusste, wie das geht) wird umso glaubwürdiger auf eine Melodie – tanzen oder sterben wir bei dem Thema nicht alle eher mehr als weniger in Dur oder Moll? Die glockenhelle Stimme von Bobo alias Christiane Hebold trifft ins Herz – wen wundert’s. Eine Absolventin von ‚Franz Liszt‘ – in Weimar! – wird doch wohl noch ihren Goethe kennen. Und zusammen mit dem Video von Jarek Raczek erst! Führt es uns doch so recht romantelig barfüßig an einen Originalschauplatz – ihr ahnt WOhin? Wohlan, ihr Jünglinge und Mädchen: Gaffet und lauschet! Auf nach… na, ihr wisst schon. — Achtung, Ohrwurmverdacht!:

Song: Die Lieb. Sängerin: Bobo. Komponist: Sebastian Herzfeld. Texter: Johann Wolfgang Goethe. Aus: Lieder von Liebe und Tod, 2007. Auch bei amazon. Via youtube.

Als Ergänzung: Neben dem obigen Dichterfürstlichen und einem weiteren (Wanderers Nachtlied) finden sich auf dem Album auch Versträllereyen von Eichendorff und Zuccalmaglio und überraschendes, wunderbar neuvertontes altvertrautes Volksliedgut.

Ach ja, als Belohnung fürs Reinschaun noch ein Lesetipp: Der Wolf hat sogar pünktlich gratuliert. Und hey, der ist einer, der’s kann.

Bildquellen: Anatomieturm in Jena – via thueringenweb.de. Schillers Garten in Jena – via jenakolleg.de. Postkarte mit Motiv Goethes Gartenhaus, 1929. Via Goethezeitportal.

Gedicht: Johann Wolfgang Goethe: Woher sind wir geboren? – Via Zeno.org. Dort angegebene Quelle: Johann Wolfgang von Goethe: Berliner Ausgabe. Poetische Werke [Band 1–16], Band 2, Berlin 1960 ff, S. 82, gemeinfrei.

Leben mit Puschkin

Juni 21, 2009 um 4:53 pm | Veröffentlicht in 2009, Bücherhexe, Bilderhexe, BildungsLückenbauten, Kalenderblätter, Kultur, Real-Poetisches | 3 KommentareSchlagwörter: Alexander Puschkin, Dichter, Erinnern, Gedichte, Lesen, Literatur, Märchen, Poesie, Poetry, Russland

Französisch war ihm ganz zu eigen,

Er sprach und schrieb es tadellos,

War als Masurkatänzer groß

Und konnte sich scharmant verbeugen:

Braucht’s mehr, damit die liebe Welt

Uns für gescheit und reizend hält?

Gelernt hat jeder von uns allen

Sein Pröbchen, minder oder mehr:

Drum ist, durch Bildung aufzufallen,

Bei uns, gottlob, nicht eben schwer.

(Alexander Puschkin. Aus: Eugen Onegin. 1823-1830,. Erstes Buch, 4./5.)

Ich war noch ein blondzöpfiges Schulmädchen, kurz nach Dreikäsehoch, da fing es an. Da schlich er sich zum ersten Mal in mein Leben, mehr so aus Versehen und fast unbemerkt. Nur einer merkte es doch – mein alter Deutschlehrer. In einem Klassenaufsatz, fünftes Schuljahr – als vage memoriertes Thema galt es irgendwie, dem aufbegehrenden Jüngling in Ilja Repins „Wolgatreidlern“ ein Leben zu erfinden – hatte ich mich mit glühenden Wangen im Geschichtenschreiben verloren. Meinen spannenden Beinahe-Roman nannte der weißhaarige Pädagoge ein Beinahe-Plagiat, der Puschkinschen Dubrowskij-Novelle nämlich. Wo ich den damals noch nicht mal kannte. Was sich daraufhin freilich umgehend änderte. Von da an war er eigentlich immer latent anwesend, also der Puschkin jetzt.

Ich war noch ein blondzöpfiges Schulmädchen, kurz nach Dreikäsehoch, da fing es an. Da schlich er sich zum ersten Mal in mein Leben, mehr so aus Versehen und fast unbemerkt. Nur einer merkte es doch – mein alter Deutschlehrer. In einem Klassenaufsatz, fünftes Schuljahr – als vage memoriertes Thema galt es irgendwie, dem aufbegehrenden Jüngling in Ilja Repins „Wolgatreidlern“ ein Leben zu erfinden – hatte ich mich mit glühenden Wangen im Geschichtenschreiben verloren. Meinen spannenden Beinahe-Roman nannte der weißhaarige Pädagoge ein Beinahe-Plagiat, der Puschkinschen Dubrowskij-Novelle nämlich. Wo ich den damals noch nicht mal kannte. Was sich daraufhin freilich umgehend änderte. Von da an war er eigentlich immer latent anwesend, also der Puschkin jetzt.

Jahre danach: den Erstsemestern der Alma Mater Jenensis war ein Kulturpraktikum verordnet (sorry, so hieß das meinerzeit und es war sogar ganz lustig). Aus dem erinnere ich vor allem ein paar wilde Tage in einer Jugendherberge mit ’ner munteren Studi-Truppe ‚von Drüben‘ aus den heute alten Bundesländern, zu unserer Überraschung kollektiv heiße Puhdys-Fans. Ach ja, und dann noch die verklärten Augen und das leise bebende Pathos in der Stimme der muttersprachigen Russischdozentinnen, die uns das richtige Timbre beim Deklamieren der „Zygany“ oder von Versen aus dem „Onegin“ beizubiegen suchten. Das wir Frischlinge zuerst noch mit ungläubigem Grinsen, am Ende der Veranstaltung ergeben als Erwerb kultureller Kompetenz quittierten.

Später bin ich einen kalten Winter lang durch sein Zarskoje Selo und sein Sankt Petersburg gestromert, zu einer Zeit, als jenes gerade Puschkin, dieses gerade Leningrad hieß. Hab einen heißen Sommer lang zu erleben gelernt, warum er nicht anders konnte als georgische Berge und Mädchen und das Schwarze Meer besingen. Ich habe in russischen Bücherstübchen und -palästen gekramt und mir meinen Alexander Puschkin in Originalsprache erkrautert. Mir die Rauf- und Runterverfilmungen seiner Erzählungen reingezogen, auch den 1940er Postmeister Heinrich George. Und kann euch heute die Bjessy (Teufel), die Märchenpoeme oder die Liebesverse an diverse Angebetete halbwegs aus dem Gedächtnis hersagen.

Leben und sterben mit Puschkin, immer mal wieder.

Über den Genius des Dichterfürsten der Russen scheint man sich ja auch hierzulande einig zu zu sein. Doch versuche mal, eine deutschsprachige Ausgabe seiner sämtlichen Werke zu erstehen. Funktioniert nur unvollständig und nur antiquarisch und beim Stöbern in amazon kommen dir die Tränen. Die vollständigste, die ich je in Händen hatte, eine in der Sowjetunion auf Deutsch verlegte vierbändige Jubiläumsausgabe von 1949, hab ich mal mit Herzblut hergeschenkt an einen, von dem ich denk, dass sie es bei ihm schön warm hat. Ist heute nirgendwo mehr zu kriegen, das Schätzlein. Höchstens noch die Schwester, übersetzt von Johannes von Guenther, im selben Jahr bei Aufbau erschienen.

Puschkins so abrupt und zu früh an einem Pistolenschuss geendetes Dichterleben war voller Leidenschaft und nicht ohne Geheimnis. “Ich war mehr oder weniger in alle schönen Frauen verliebt, die ich kannte”, schrieb er einmal in seinen Tagebüchern. Er war ein heißer Patriot, ein scharfzüngiger Kritiker und ein Spötter vor dem Herrn, was ihm neben einer Verbannung in den Süden und anderen Unannnehmlichkeiten die zweifelhafte Ehre einbrachte, dass seine Werke vom Zaren höchstpersönlich zensiert wurden. Seine eigene Grabinschrift schrieb er mit zarten 16 Jahren. Der ungeklärten Herkunft seines Urgroßvaters mütterlicherseits, dem Mohren des Zaren, spürte er selber mit mäßigem Erfolg und spüren die Leut‘ noch heute hinterher. Manche seiner Gedichte klingen für mich wie Vorahnungen seines gewaltsamen Todes. Und ein Schreiberling der so wundersam zum Boulevardblatt mutierten Komsomolskaja Prawda orakelt gar mystisch, minutiös belegt an einem Vergleich von Gänsehaut-Parallelitäten des (literarischen) Lebens Onegins und des (realen) Lebens Puschkins, dass letzterer sich mit dem Onegin-Roman in Versen seine eigene Vorbestimmung herbeigeschrieben und der arme (literarische) Graf Lenski sich aus dem Grab für seinen Dramentod am Dichter gerächt habe. Dabei ist es schon mystisch genug, dass es die Komsomolskaja Prawda noch gibt – meinte man nicht immer, dass die Zahl der Komsomolzy seit Jahren rückläufig wäre? Jedenfalls vorübergehend.

Weiß eigentlich hierzulande jemand von den Gelegenheitspuschkinisten, dass der Meister auch ein ganz passabler Zeichner war? Mit Hang zum Karikaturisten. Seine Originalmanuskripte sind eine Augenweide, vollgekritzelt mit Porträts und angedeuteten Szenen aus dem Inhalt. Es gibt Titelblattentwürfe von ihm und sogar eine Art grafisches Tagebuch. Eine Unzahl von Abhandlungen und Forschungsarbeiten beschäftigt sich mit diesen Zeichnungen und Illustrationen. 1977, noch zu Sowjetzeiten wurden sie unter der Regie von Andrei Khrzhanovsky zu einem poetischen Sojusmultfilm (einer Art bewegtem Comic) animiert – einem Kleinödchen, das sich als Dreiteiler auf Youtube findet. Auch für die Texte, Auszüge aus Puschkins Werken (allerdings auf Russisch), ließ man sich nicht lumpen und sie von keinen Geringeren als den russischen Kultmimen Smoktunowskij und Jurskij einsprechen.

Teile 1 und 3 – hier und hier.

Na , das wäre auch ein Geburtstagsgeschenk für ihn so recht nach seinem Sinne gewesen. Vor ein paar Tagen erst – am 6. Juni – ist er jugendliche 210 geworden, fast Anlass genug für ein kleines Puschkin-Jahr, oder?

Zum Schluss noch ein bissel Puschkin selber?

Na gut, dann die Lieblings-Russalka, die auch schon als Exotin in die Mermaid-Szene aufm Moby-Dick-Blog eingegangen ist und den Meister als Thema über Jahre beschäftigt hat. Und weil ihr es seid, sogar auf Deutsch:

[Außerdem kann der Wolf dann gleich mal den Link im Moby-Blog auswechseln, nachdem die Ganoven einfach die Site gekickt haben. 😉 ]

Im Waldesgrund, am Seegestade,

Erflehte ein Anachoret

Für seine Sünden Gottes Gnade

In Arbeit, Fasten und Gebet.

Schon grub sich eine Grabesstätte

Der greise Mönch mit müder Hand,

Voll Sehnsucht, daß die Seele rette

Sich bald in Edens Friedensland.

Einst sprach vor der vermorschten Hütte

Der Mönch bei Sonnenniedergang

Zum Himmel seine fromme Bitte.

Stumm stand der Wald, der Nebel sank

Und wallte ob den düstern Wogen.

Nun strahlte lichte Mondesglut

Von dem umwölkten Sternenbogen,

Und silbern schauerte die Flut.

Da faßt ein unerklärlich Grausen

Des Mönches Brust, er atmet schwer …

Urplötzlich wogt der See im Brausen,

Und grabstill wieder wird’s ringsher.

Und siehe! Zart wie Mondstrahlgluten,

Weiß wie der Schnee auf Bergesgrat,

Entsteigt ein nacktes Weib den Fluten

Und setzt sich schweigend ans Gestad.

Sie strählt die thaubeperlten Locken

Und blickt ihn heimlich seltsam an.

Den Schlag des Herzens fühlt er stocken

Bei ihrer Reize Zauberbann.

Er sieht sie mit der Hand ihm winken;

Sie senkt das Haupt, harrt regungslos –

Und schimmernd, wie ein Stern im Sinken,

Verschwindet sie im Wellenschoß.

Die Nacht wich schlummerlos von hinnen,

Gebetlos strich der Tag vorbei –

Vor des verstörten Greises Sinnen

Stand traumhaft schön die Wasserfei.

Und wieder ruht der Wald im Dunkel,

Und wieder aus dem Flutenreich

Taucht in des Mondenlichts Gefunkel

Die Maid berauschend schön und bleich.

Sie nickt ihm zu, sie lacht so helle,

Sie schickt ihm Küsse, lockt und minnt,

Sie spritzt nach ihm die Silberwelle,

Sie schmollt und weint, ein loses Kind,

Sie seufzt und blickt zum Sternenbogen,

Sie flüstert: „Mönch, zu mir, zu mir!“

Und jach verschlingen sie die Wogen

Und Schweigen herrscht im Waldrevier.

Am dritten Tag saß liebentglommen

Der Eremit am öden Strand

Und harrt auf der Russalka Kommen;

In Dunkel hüllte sich das Land …

Und als der Sonne Purpurgluten

Die Nacht verscheucht, da ward die Schar

Der Fischerkinder in den Fluten

Nur einen greisen Bart gewahr …

(Übersetzung: Friedrich Fiedler 1895)

Ha, noch ein Grund für die Slawenmermaid: für eher visuelle Typen das Ganze nochmal als schhnuckeliger, so recht und echt russischer Animationsfilm, der zwar nicht lautlos, doch fast vollends ohne Sprache auskommt. Weil ihr es seid! –

Сегодня день мультфильмов. 😉

Bilder: „Initiale“: Puschkin: Selbstporträt. Gemeinfrei. Duell – Szene aus dem Film: Puschkin – das letzte Duell. Russland 2006. Via. Puschkin-Zeichnungen – verschiedene, gemeinfrei. (Nach den Quellen könnt ihr mich fragen, wenn ihr wollt, die Verlinkerei war mir zu aufwändig. 😉 )

My heart would feel to be a crime unless it trembled with the strings*

Januar 19, 2009 um 11:11 pm | Veröffentlicht in 2009, Bücherhexe, Fest-Platte, Fremd-Worte, Kalenderblätter, Kultur, Real-Poetisches, So Momente halt... | 2 KommentareSchlagwörter: Dichter, Edgar Allan Poe, Erinnern, Gedichte, Kultur, Literatur, Menschen, Poetry

Ich feiere ihn ja schon seit einem Jahr, ach was sag ich, schon zwei Drittel meines Lebens lang. Seitdem ich in einer stillen Ecke mit einem schmalen Bändchen seiner Erzählungen auf den Knien der Welt um mich verloren ging, mir der Grusel ins Haar kroch und als Gänsehaut den Rücken abwärts fror…

Ich feiere ihn ja schon seit einem Jahr, ach was sag ich, schon zwei Drittel meines Lebens lang. Seitdem ich in einer stillen Ecke mit einem schmalen Bändchen seiner Erzählungen auf den Knien der Welt um mich verloren ging, mir der Grusel ins Haar kroch und als Gänsehaut den Rücken abwärts fror…

Heute ist der 200. Geburtstag von Edgar Allan Poe.

Grund genug, ihn zu ehren – er ist einer von den ganz Großen.

Grund genug für den poesk geheimnisvollen Geburtstagsgast, der alljährlich an seinem Grab in Baltimore erscheinen soll, sich auf mehr Neugierige als im letzten Jahr einzustellen – und vielleicht eine volle Flasche mitzubringen.

Grund genug für ein bisschen PoePoesie, erst recht, wenn sie grad irgendwie zur akuten Stimmung passt.

A Dream Within a Dream

Take this kiss upon the brow!

And, in parting from you now,

Thus much let me avow-

You are not wrong, who deem

That my days have been a dream;

Yet if hope has flown away

In a night, or in a day,

In a vision, or in none,

Is it therefore the less gone?

All that we see or seem

Is but a dream within a dream.I stand amid the roar

Of a surf-tormented shore,

And I hold within my hand

Grains of the golden sand-

How few! yet how they creep

Through my fingers to the deep,

While I weep- while I weep!

O God! can I not grasp

Them with a tighter clasp?

O God! can I not save

One from the pitiless wave?

Is all that we see or seem

But a dream within a dream?(1827. Mit deutscher Übersetzung: hier.)

————————-…

Grund genug auch für eine (von vielen) vertonte Fassung? Hmm… vielleicht damit es nicht gar so traurig endet? – und trotz oder wegen des schrägen ‚postsymbolistischen‘ Videos? Auch wenn das Stimmchen ein bissel dünn ist: Dem Nachwuchs eine Chance! Und womöglich lässt sich ja aus dem Sound was drehen…? – A Dream without a Dream… 😉

*Textzeile aus: E. A. Poe: Romance (1829).

Bilder: Edgar Allan Poe – via. Rabenmädchen – keine Ahnung; creative commons Lizenz (Urheber bei Bedarf bitte melden).

Video – via youtube.

Dinner for You, kein Kästner und guten Rutsch!

Dezember 31, 2008 um 10:26 pm | Veröffentlicht in 2008, 2009, Alles platti, Bloghexe, Fest-Platte, Fremd-Worte, Hexenblabla, Hexentanz, Kultur, Real-Poetisches, So Momente halt... | 3 KommentareSchlagwörter: Dichter, Kultur, Menschen, Neujahr

uch wenn er sowas von Recht hat, kann man ja nicht schon wieder wie letztes Mal die treue Leserschar mit den unpädagogischen Ermunterungen seines Leib- und Magen-Kästner ins neue Jahr schicken. Hmm, was fangen wir also heuer mit Silvester an und wen haben wir da denn noch so im Angebot?

uch wenn er sowas von Recht hat, kann man ja nicht schon wieder wie letztes Mal die treue Leserschar mit den unpädagogischen Ermunterungen seines Leib- und Magen-Kästner ins neue Jahr schicken. Hmm, was fangen wir also heuer mit Silvester an und wen haben wir da denn noch so im Angebot?

Tucholsky vielleicht? Nee, den sieht man ja genauso ratlos wie sich selber. Und so richtig aufzubauen vermag er einen irgendwie auch nicht, wa?:

Silvester

Was fange ich Silvester an?

Geh ich in Frack und meinen kessen

Blausanen Strümpfen zu dem Essen,

Das Herrn Generaldirektor gibt?

Wo man heut nur beim Tanzen schiebt?

Die Hausfrau dehnt sich wild im Sessel –

Der Hausherr tut das sonst bei Dressel -,

Das junge Volk verdrückt sich bald.

Der Sekt ist warm. Der Kaffee kalt –

Prost Neujahr!

Ach, ich armer Mann!

Was fange ich Silvester an?Wälz ich mich im Familienschoße?

Erst gibt es Hecht mit süßer Sauce,

Dann gibt’s Gelee. Dann gibt es Krach.

Der greise Männe selbst wird schwach.

Aufsteigen üble Knatschgerüche.

Der Hans knutscht Minna in der Küche.

Um zwölf steht Rührung auf der Uhr.

Die Bowle -? (‚Leichter Mosel‘ nur – )

Prost Neujahr!

Ach, ich armer Mann!

Was fange ich Silvester an?Mach ich ins Amüsiervergnügen?

Drück ich mich in den Stadtbahnzügen?

Schrei ich in einer schwulen Bar:

„Huch, Schneeballblüte! Prost Neujahr -!“

Geh ich zur Firma Sklarz Geschwister –

Bleigießen? Ists ein Fladen klein:

Dies wird wohl Deutschlands Zukunft sein…

Prost Neujahr!

Helft mir armem Mann!

Was fang ich bloss Silvester an?

Na dann eben “the same procedure as every year”. Jaaah, “Dinner for One” ist Kult – und Kult ist gut, weil was Konsensfähiges. Außerdem gibts den diesmal sogar in einer raffiniert auf traditionell-avantgardistisch getrimmten Version aus dem Hause LEGO:

Für konservative Liebhaber des Originals in dezentem Schwarz-Weiß und notorische Gewohnheitsgucker natürlich auch selbiges zum alten Preis:

denn egal, was Silvester auch immer mit uns anfängt: kein Jahresende ohne Miss Sophie mit dem gesunden Appetit und ihren verblichenen Verehrern sowie dem dienstbaren besoffenen Butler. Oder? 😉

Ha! Und zu guter Letzt dann doch noch was Erhebendes von einem Positivdenker – leider auch schon verblichen:

Wünsche zum neuen Jahr

Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit

Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid

Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass

Ein bisschen mehr Wahrheit – das wäre wasStatt so viel Unrast ein bisschen mehr Ruh

Statt immer nur Ich ein bisschen mehr Du

Statt Angst und Hemmung ein bisschen mehr Mut

Und Kraft zum Handeln – das wäre gutIn Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr Licht

Kein quälend Verlangen, ein bisschen Verzicht

Und viel mehr Blumen, solange es geht

Nicht erst an Gräbern – da blühn sie zu spätZiel sei der Friede des Herzens

Besseres weiß ich nichtPeter Rosegger. Aus: „Mein Lied“

Was quatsch ich hier eigentlich noch rum? Wo ich doch nur sagen wollte:

Was quatsch ich hier eigentlich noch rum? Wo ich doch nur sagen wollte:

Kommt gut rüber ins neue Jahr, Leute! Und durch natürlich auch. Wir sehn uns.

Eure Hex‘

El Cantor oder Der andere 11. September

September 11, 2008 um 11:45 pm | Veröffentlicht in 2008, Drumherum und anderswo, Geschichtsbuch, Kalenderblätter, Kultur, Mitmensch - unbekanntes Wesen, Real-Poetisches, Real-Politisches, So Momente halt..., Uncategorized | Hinterlasse einen KommentarSchlagwörter: 9/11, Chile, Dichter, Folk, Musik, Sänger, Victor Jara

Wie schwer ist das Singen,

wenn ich den Schrecken singen muß.

Den Schrecken, den ich lebe,

den Schrecken, den ich sterbe.

Mich selbst unter so vielen sehen

und so viele Augenblicke der Unendlichkeit,

in denen Schweigen und Schreie

das Ende meines Gesanges sind.

Was ich sehe, habe ich nie gesehen.

Was ich gefühlt habe und was ich fühle,

wird den Augenblick erschaffen…

Victor Jara. Aus seinem letzten Gedicht, geschrieben

kurz vor seiner Ermordung im Estadio de Chile.)

in heller Spätsommermorgen. Die Sonne hat nicht mehr die Kraft wie vor ein paar Wochen. Sie ist sanft und ein bisschen müde geworden, aber sie gießt uns noch Wärme auf die Haut, weiches Licht in jeden Winkel und eine Stimmung in uns, die sich nach Abschied anfühlt. Solche Tage nennen wir Altweibersommer, goldenen Herbst, Indian Summer oder wer weiß wie sonst noch. Ich liebe ihre melancholische Schönheit.