Bollmanns Himmelfahrt abwärts

Mai 12, 2013 um 3:22 pm | Veröffentlicht in Alles platti, Berlin, BildungsLückenbauten, Lieder-Hexe, Mitmensch - unbekanntes Wesen, Real-Poetisches | 3 KommentareSchlagwörter: Berlin, Berlin-Brandenburger Folklore, Frank Zander, Fritze Bollmann, Gassenhauer, Himmelfahrt, Kultur, Menschen

Aus der Reihe: Gassenhauer und Folklore

Ich finds ja klasse und begrüße es immer wieder, dass christliche Feiertage wie der jüngstverflossene auch für Ungläubige wie mich freie Tage sind. So einer lässt sich, von religiöser Inhaltsschwangerschaft ebenso frei wie von

Ich finds ja klasse und begrüße es immer wieder, dass christliche Feiertage wie der jüngstverflossene auch für Ungläubige wie mich freie Tage sind. So einer lässt sich, von religiöser Inhaltsschwangerschaft ebenso frei wie von quotengeregelten neuzeitlich umgewidmeten Vatertagsbesäufnissen, gut für längst mal wieder fälliges Relaxen und Rummurkeln verwenden.

So enthielt ich mich aus genannten Gründen jeglichen Predigens und Absingens von Chorälen, murkelte und reläxte einfach auf meinem sechs mal einsfuffzich großen Balkon in luftiger Hochhaushöhe vor mich hin, um dort – durchaus gottgefällig – der wildstrotzenden Natur zum endgültigen Durchbruch zu verhelfen. Weswegen mir auch keinen Moment in den Sinn kam, den Nieselregen und das gelegentliche Gewittergrummeln unter Strafe von oben zu verbuchen. Dann eher schon die Stellvertretergesänge in Form von bierseligem Gejohle und Gegröl aus anderen Balkonwaben und dem Biergarten von der Eckkneipe im Wohnumfeld, unterstützt durch in Schlangenlinien nach Hause findende Radfahrer in verrutschter Kostümierung samt ihren realpoetisch gelallten Gassenhauern von „In Rixdorf is Musike“ bis „Fritze Bollmann wollte angeln“. Na, Mutti wird sich gefreut haben über den heimgekehrten Göttergatten.

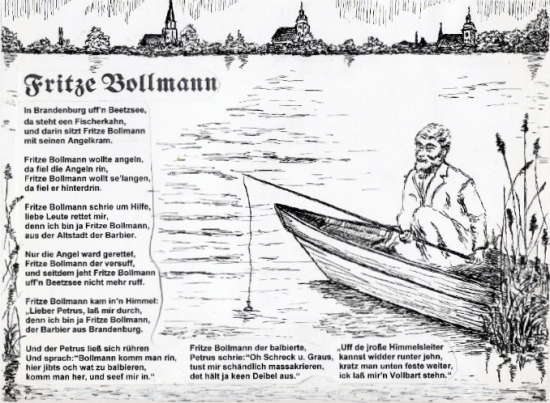

Apropos „Fritze Bollmann“. Wenn wir mal die aktuelle Interpretation durch außer Kontrolle geratene Zungen und (v)ersoffene Kehlen vernachlässigen, haben wir mit dem ja ein leuchtendes Exempel berlin-brandeburgischer Folklore vor uns, dem wahrhaftigen Lebn entwachsen. Aber wem erzähl ich das, für den regionalen Mitleser trag ich damit wahrscheinlich nur alte Eulen nach Brandenburch, oder? Was soll’s, Eingeweihte können ja inzwischen Blumen pflanzen oder angeln gehn.

Er könnte unserm Kritzel-Vadder Zille Modell gesessen haben, der gute Fritze Bollmann. Das soziale Milljöh passt und der verewigte Habitus auch. Zudem gehört er zu den lebendigen Originalen, die sich würdig in die Reihe eines Eckensteher Nante, der Harfenjule und wie sie alle heißen einreihen. Korrekterweise muss allerdings angemerkt werden, dass der gelernte Frisör mit dem dereinst vollständigen und unverpreußelten bürgerlichen Namen Johann Friedrich Andreas Bollmann in der Gegend um Magdeburg am 5. Januar 1852 das Licht der Welt erblickt hat. Von wo er später in unsere Ecke migriert ist und nach einem handwerkelnden Intermezzo in der Preußenmetropole und Umgebung seinen Hauptwohnsitz in das an die 80 Kilometer entfernte Brandenburg verlegt hat, wo er eine kinderreiche Familie gründete und sein eigenes Barbiergeschäft aufmachte. Was aber die weitherzigen Berliner nicht davon abhielt, den Migranten ohne Federlesen zu vereinnahmen und in ihren Originale-Bestand und ihr mundartliches Liedgut zu integrieren.

Das Einseifen der Brandenburger verlief wohl nicht so einträglich wie gedacht (womöglich war neben dem Vollbart auch der Dreitagebart damals schon IN), was den Abstieg des durchaus fleißigen Handwerkers Fritze in Armut und Alkoholismus beförderte.

Das Einseifen der Brandenburger verlief wohl nicht so einträglich wie gedacht (womöglich war neben dem Vollbart auch der Dreitagebart damals schon IN), was den Abstieg des durchaus fleißigen Handwerkers Fritze in Armut und Alkoholismus beförderte.

Sein Aufstieg zur Spottfigur wie zum kultigen Inhalt eines Gassenhauers der Straßenkinder hingegen geschah bollmannseitig überaus unfreiwillig. Die hatten den bisweilen besoffen durch die Altstadt torkelnden Barbier sowieso schon aufm Kieker. Und als er seiner Kundschaft unvorsichtigerweise von dem Missgeschick erzählte, wie er beim Angeln aus dem Kahn gefallen sei, dichteten die kessen Gören nicht faul das unvergängliche Spottliedchen auf ihn, gesungen nach der Melodie eines patriotisch-traurigen Soldatenepos (das heute keiner mehr kennt) und durch die ebenfalls tratschlustigen Eltern der sauberen Racker um etliche Strophen erweitert:

Zu Brandenburg uff’m Beetzsee,

Ja da liegt een Äppelkahn,

und darin sitzt Fritze Bollmann

mit seinem Angelkram.

Fritze Bollmann wollte angeln,

doch die Angel fiel ihm rin,

Fritze wollt se‘ wieder langen,

doch da fiel er selber rin.

Fritze Bollmann rief um Hilfe,

liebe Leute rettet mir,

denn ick bin ja Fritze Bollmann,

aus der Altstadt der Barbier.

Und die Angel ward jerettet,

Fritze Bollmann, der ersoff,

und seitdem jeht Fritze Bollmann

uff’n Beetzsee nich mehr ruff.

Fritze Bollmann kam in’n Himmel:

„Lieber Petrus laß mir durch,

denn ick bin ja Fritze Bollmann,

der Balbier aus Brandenburg.”

Und der Petrus ließ sich rühren

und der Petrus ließ ihn rin

hier jibts och wat zu balbieren,

Komm mal her, und seif mir in.”

Fritze Bollmann, der balbierte,

Petrus schrie: „Oh‘ Schreck und Graus,

tust mir schändlich massakrieren,

Det hält ja keen Deubel aus.”

„Uff‘ de jroße Himmelsleiter

kannste widder runter jehn,

kratze Du man unten weiter,

Ick laß mir’n Vollbart stehn.”

Fritze Bollmann war leider mit wenig Humor gesegnet und nicht so der geborene Spaßvogel, denn statt den Gören seine dereinstige Unsterblichkeit zu danken, verfolgte er die Sänger in Rage auf der Straße und bespritzte sie mit Rasierschaum. Ein armes Mensch und vielleicht einer der ersten bekannt gewordenen Fälle von Mobbing, wenn mans von seiner Seite sieht. Gestorben ist er übrigens nicht durch Ertrinken, sondern verarmt in einem Brandenburger Spital. Am 7. Mai, also vor ein paar Tagen – und einhundertzölf Jahren.

Ehrungen und Volksfest-Popularität folgten später, als er selber schon nichts mehr davon hatte. In Anbetracht seines zwar ungewollten, doch bemerkenswerten Beitrags zum preußischen Folkloregut benannte man Straßen, Anglervereine und Fußball-Fanclubs nach ihm. In Brandenburg tröpfelt seit 1924 der Angler-Brunnen vor sich hin, den der Volksmund umgehend und kategorisch in Fritze-Bollmann-Brunnen umbenannte. Eine Gemeinde am Beetzsee beherbergt gar einen Ortsteil Bollmannsruh mit einer – ein Schelm, wer Böses dabei denkt – Kinder-und-Jugend-Bildungsstätte. Er taucht in Liederbüchern auf. Gar nicht zu schweigen von mehr oder weniger künstlerisch freier Verbücherung und Verfilmung seines tragikomischen Schicksals.

Wem jetzt vielleicht aufgefallen ist, dass der Fritze vor allem in Volkes Seele wohnt, der liegt offenbar gar nicht so falsch. Ein Teil dieser Seele, helle Brandenburgerin namens Siggi, goss ihre Entdeckung des von Stadtväterseite ziemlich vernachlässigten schlichten Grabes des Barbiers in neue Verse zum Fritze-Bollmann-Lied:

Fritze Bollmann ward bejraben

in der Altstadt, ordentlich.

Leider pflejt den armen Knaben

Stadt- und Landgemeinde nich.

Auf dem Brunnen, in der Mitte,

döst er traurich vor sich hin:

„Bisschen harken, na ick bitte,

is im Stadtpott nich meehr drin!“

Aber nu is er zufrieden,

denn sein Eckchen is jeflecht.

Jrün und Blumen, janz solide,

hat ‚Privat‘ dort hinjelecht.[1]

Für musikalische Nicht-Insider sei aber nun endlich nochmal det Janze mit Ton und in Farbe zu Jehör gebracht, hier in der berühmt gewordenen Fassung von Claire Waldoff, die sich um Kultmusike mit Berliner Schnauze verdient gemacht hat:

In modernerer Stimmungs-Schunkelei vom durch Reibeisenstimme und schwarzen Humor, durch „Oh, Susi (der zensierte Song)“, „Ich trink auf dein Wohl, Marie“ und „Hier kommt Kurt“ allbekannten Frank Zander klänge es dann so:

Der darf das, der Zander. Denn er kann nicht nur auf einen Urgroßvater verweisen, der mit Vadder Zille noch höchstpersönlich befreundet war, woher an den Urenkel ein paar Zillesche Originalzeichnungen vererbt sind. Der hat als Ur-Berliner auch das passende Organ mit dem richtigen Dialekt. Und Diskriminierung sozial schwacher Fritze Bollmanns ist ihm auch nicht zu unterstellen – kümmert er sich doch seit mittlerweile fast zwanzig Jahren, wenn nicht schon länger, um Berliner Obdachlose und Hartz IV-Empfänger, nicht nur mit dem fetten Gänsebraten, der den Betroffenen alljährlich zu Weihnachten durch Stars und Sternchen der Unterhaltungsszene persönlich kredenzt wird. Dafür darf sich einer schon gerne mal Berliner des Jahres nennen lassen.

So Leute, und nu raus zu Mutter Natur. Regenhütchen nicht vergessen – es braut sich was zusammen. Habt einen schönen Restsonntag, fallt nicht in den See und – singt mal wieder. (Pssst… es geht sogar ohne Alllohol. 😉 )

Bilder: Natur aufm Balkon: selbereigene. „Fritze Bollmann“ in Wort und Bild + das traurige Brunnenmännecken – via. Fritze-Bollmann-Brunnen: weiß ich nicht mehr; Urheber bei Bedarf bitte melden.

Videos: Gesänge von Claire Waldoff und Frank Zander – via youtube.

Text [1]: Siggi -Sigrid Selbig via.

…und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin

Januar 31, 2012 um 11:44 pm | Veröffentlicht in Berlin, BildungsLückenbauten, Hexenlieder, Kultur, Lieder-Hexe, Real-Poetisches, Weißt_du_ noch, Wetter-Hexe | 3 KommentareSchlagwörter: Brecht, Dreigroschenoper, Erinnern, Kindheit, Kurt Weill, Leben, Lieder für die Ewigkeit, Lotte Lenya, Musik, Seeräuber-Jenny

Sehnsucht nach Meer oder Die Seeräuber-Jenny hieß Lotte

as Dreckswetter bringt mich um. Ich melanchole vor mich hin, lausche dem Regen, der gegen die Scheiben prasselt,und wette mit mir selbst, welcher der abwärts rollenden Tropfen zuerst am Ende meines Spiegelbilds im Fensterglas ankommt. Draußen fährt der Sturm in die Baumkronen. Er zerrt und zaust in ihren wirrren Frisuren und reißt ihnen Zweige aus. Die Wipfel schaukeln gefährlich aus ihrer Achse…

as Dreckswetter bringt mich um. Ich melanchole vor mich hin, lausche dem Regen, der gegen die Scheiben prasselt,und wette mit mir selbst, welcher der abwärts rollenden Tropfen zuerst am Ende meines Spiegelbilds im Fensterglas ankommt. Draußen fährt der Sturm in die Baumkronen. Er zerrt und zaust in ihren wirrren Frisuren und reißt ihnen Zweige aus. Die Wipfel schaukeln gefährlich aus ihrer Achse…

Beim ferientagelangen Ausharren im schaukelnden Ausguck auf Großmutters Apfelbaum wurde ich seetüchtig gegen Stürme und alle Arten von Seekrankheit. Die aus den Nachbarskindern rekrutierte Mannschaft unseres Piratenseglers klaute die Entertaue von Mutters Wäscheboden und schwang an ihnen von den Uferbäumen auf das Kaperschiff im Feuerlöschteich hinüber. Es war weniger ein Schiff, eher ein Floß, das seine langweilige Jugendzeit als Hoftorflügel verbracht hatte, bevor wir es mit Mast und Segel und Totenkopfwimpel auftakelten.

Beim ferientagelangen Ausharren im schaukelnden Ausguck auf Großmutters Apfelbaum wurde ich seetüchtig gegen Stürme und alle Arten von Seekrankheit. Die aus den Nachbarskindern rekrutierte Mannschaft unseres Piratenseglers klaute die Entertaue von Mutters Wäscheboden und schwang an ihnen von den Uferbäumen auf das Kaperschiff im Feuerlöschteich hinüber. Es war weniger ein Schiff, eher ein Floß, das seine langweilige Jugendzeit als Hoftorflügel verbracht hatte, bevor wir es mit Mast und Segel und Totenkopfwimpel auftakelten.  Die gegnerische Crew von der anderen Straßenseite wurde mit unseren Holzschwertern in die Knie gefuchtelt und ich war die Seeräuberjenny, die brüderlich-schwesterlich das eroberte Gold der Augustäpfel aus fremden Gärten zwischen den Mitpiraten aufteilte, beschützt gegen Meuterer vom starken Seeräuberhauptmann, dem schwarzlockigen Jungen von nebenan. Ich war eine Piratenbraut wie sie im Buche steht, die ihre widerspenstige Haarmähne mit dem Tuch um die Stirn bändigte und nicht tollkühner aus der Lehre eines Efraim Langstrumpf, Käpt’n der Hoppetosse, oder des karibischen Profis Sparrow-Depp hätte entlassen werden können.

Die gegnerische Crew von der anderen Straßenseite wurde mit unseren Holzschwertern in die Knie gefuchtelt und ich war die Seeräuberjenny, die brüderlich-schwesterlich das eroberte Gold der Augustäpfel aus fremden Gärten zwischen den Mitpiraten aufteilte, beschützt gegen Meuterer vom starken Seeräuberhauptmann, dem schwarzlockigen Jungen von nebenan. Ich war eine Piratenbraut wie sie im Buche steht, die ihre widerspenstige Haarmähne mit dem Tuch um die Stirn bändigte und nicht tollkühner aus der Lehre eines Efraim Langstrumpf, Käpt’n der Hoppetosse, oder des karibischen Profis Sparrow-Depp hätte entlassen werden können.

Übrig geblieben von diesem ersten Berufswunsch und der einschlägigen Kleinmädchenkarriere  ist später der Traum von einem Ferienhausboot. Nicht so einem alten ausgedienten Kahn, der dick und träge am Schilfrand vertäut vor sich hin dümpelt, sondern einem echten Wasservagabunden unter Segel, heute hier, morgen dort, der die Nase in den Wind hält. Aus dem Traum ist

ist später der Traum von einem Ferienhausboot. Nicht so einem alten ausgedienten Kahn, der dick und träge am Schilfrand vertäut vor sich hin dümpelt, sondern einem echten Wasservagabunden unter Segel, heute hier, morgen dort, der die Nase in den Wind hält. Aus dem Traum ist

a u c h nichts geworden, jedenfalls nicht mehr als gelegentliche Kanutouren flussabwärts, in fremdgeborgten Booten, zu Haus und anderswo. —

Heute fahre ich jeden Tag über die Fischerinsel. Ich stehe am Schöneberger Ufer im Stau und quatsche hin und wieder heimlich im Dunkeln mit den barfüßigen Nymphen vom Neptunbrunnen. Manchmal, viel zu selten, haue ich ab. Ich stehle mich davon, düse mit um die 65 Knoten die schlappen paar Seemeilen zum Strand rauf, fädele Fußspuren in den nassen Sand und tunke die Zehen in die Wellen. Und ich kann immer noch das

f ü h l e n, was Einer, der damals seinen und der Seeräuber-Jenny Hafen im Theater am Schiffbauerdamm fand, irgendwann vor Aberjahrzehnten in sein Tagebuch

g e s c h r i e b e n hat: „Komme, was mag, aber am Ende: das Meer!“ …

***

Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen

Und ich mache das Bett für jeden.

Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell

Und Sie sehen meine Lumpen und dies lumpige Hotel…

Die eine bevölkert die Unterwelt von Soho in der Dreigroschenoper. Die andere zuerst ein unbesonntes Arbeiterviertel im sonnigen Wien, fernab vom melancholischen Wiener Charme. Die erste, Jenny, verdankt ihre Existenz zwei Vätern, den Herren Brecht und Weill, die ihr ein Leben in einer trotzig gesungenen Ballade erfinden. Eine Mutter erfinden sie ihr nicht. Die zweite, Lotte, wird auf natürliche Weise von einer Waschfrau geboren. Komplett durchbuchstabiert heißt sie Karoline Wilhelmine Charlotte und ihr Vater ist kein tollkühner Kapitän eines Piratenklippers, sondern der trunksüchtige Wiener Kutscher Blamauer, der sie im Suff regelmäßig vermöbelt. Lottes Kindheit ist freudlos wie das Dasein der Seeräuber-Jenny in ihrer Spelunke.

Und man sagt: Was lächelt die dabei?

Jenny spinnt und singt sich in der Kneipe am Meer ihr Schiff mit acht Segeln in den Hafen, das sie aus dem Schlamassel rausholt. Lotte ’segelt‘ erst nach Zürich, nicht am Meer, lernt aus eigenem Antrieb Balletttanzen und Schauspielerei. Auffrischende Winde wehen sie nach Berlin, fast am Meer, wo sie sich den Kerl angelt, der zwar keinen Totenkopfsegler befehligt, dafür unverwechselbare Musik komponiert und auch die unsterblichen Melodien zur Dreigroschenoper und Lottes Liedern schreiben wird. Der über sie sagen wird:“Sie ist eine miserable Hausfrau,

Jenny spinnt und singt sich in der Kneipe am Meer ihr Schiff mit acht Segeln in den Hafen, das sie aus dem Schlamassel rausholt. Lotte ’segelt‘ erst nach Zürich, nicht am Meer, lernt aus eigenem Antrieb Balletttanzen und Schauspielerei. Auffrischende Winde wehen sie nach Berlin, fast am Meer, wo sie sich den Kerl angelt, der zwar keinen Totenkopfsegler befehligt, dafür unverwechselbare Musik komponiert und auch die unsterblichen Melodien zur Dreigroschenoper und Lottes Liedern schreiben wird. Der über sie sagen wird:“Sie ist eine miserable Hausfrau,  aber eine sehr gute Schauspielerin. Sie kann keine Noten lesen, aber wenn sie singt, dann hören die Leute zu wie bei Caruso. …Meine Frau heißt Lotte Lenya.“ Sie selbst wird nach zwei Jahren wilder Ehe sagen, dass sie nur wegen der Nachbarn geheiratet haben. Die zwei lernen sich beiläufig in einem kleinen Boot kennen. Ob dies für Lottes spätere Piratenkarriere eine Rolle spielt, wird von den Biografen nicht näher ausgeführt.

aber eine sehr gute Schauspielerin. Sie kann keine Noten lesen, aber wenn sie singt, dann hören die Leute zu wie bei Caruso. …Meine Frau heißt Lotte Lenya.“ Sie selbst wird nach zwei Jahren wilder Ehe sagen, dass sie nur wegen der Nachbarn geheiratet haben. Die zwei lernen sich beiläufig in einem kleinen Boot kennen. Ob dies für Lottes spätere Piratenkarriere eine Rolle spielt, wird von den Biografen nicht näher ausgeführt.

Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin.

Aber eines Abends wird ein Getös sein am Hafen

Und man fragt: Was ist das für ein Getös?

Jenny und Lotte begegnen sich am denkwürdigen Abend des 31. August 1928, auf der Bühne am Schiffbauerdamm. Die Aufführung der Dreigroschenoper gerät zu einem bejubelten Grandiosum und soll späterhin zum erfolgreichsten deutschen Stück des 20. Jahrhunderts werden. Mackie Messers Moritat, die Ballade vom angenehmen Leben und das Lied der Seeräuber-Jenny erobern Berlin und fliegen im Nu um die Welt. Das Volk erkennt sich wieder und pfeift die Melodien auf den Straßen. „Die Leute jubelten sich zu, das waren sie selbst, und sie gefielen sich. Erst kam ihr Fressen, dann kam ihre Moral, besser hätte es keiner von ihnen sagen können. das nahmen sie wörtlich.“* Launiges Realpoetikum: die Spelunken-Jenny, die es gar nicht gibt, wird von heut auf morgen berühmt und die lebendige Lotte, die ihr in einziger Manier ihre Stimme leiht – die gibt es gar nicht, jedenfalls nicht im Programmheft der Uraufführung. Sie dort anzuführen wird schlichtweg vergessen. – Achwas, und wie es sie gibt! Sie singt sich an diesem Abend zum Bühnen-Inbild der rachespinnenden Möchtegernpiratenbraut, wird die Protagonistin Weillscher Musik. Und kein geringerer als Brecht höchstpersönlich, auf dessen Urteil die Welt noch heute was gibt, macht ihr für ihre Kunst das schönste Kompliment, das sie sich wünschen kann: „Du hast es so gesungen, wie ich es geschrieben habe.“

Jenny und Lotte begegnen sich am denkwürdigen Abend des 31. August 1928, auf der Bühne am Schiffbauerdamm. Die Aufführung der Dreigroschenoper gerät zu einem bejubelten Grandiosum und soll späterhin zum erfolgreichsten deutschen Stück des 20. Jahrhunderts werden. Mackie Messers Moritat, die Ballade vom angenehmen Leben und das Lied der Seeräuber-Jenny erobern Berlin und fliegen im Nu um die Welt. Das Volk erkennt sich wieder und pfeift die Melodien auf den Straßen. „Die Leute jubelten sich zu, das waren sie selbst, und sie gefielen sich. Erst kam ihr Fressen, dann kam ihre Moral, besser hätte es keiner von ihnen sagen können. das nahmen sie wörtlich.“* Launiges Realpoetikum: die Spelunken-Jenny, die es gar nicht gibt, wird von heut auf morgen berühmt und die lebendige Lotte, die ihr in einziger Manier ihre Stimme leiht – die gibt es gar nicht, jedenfalls nicht im Programmheft der Uraufführung. Sie dort anzuführen wird schlichtweg vergessen. – Achwas, und wie es sie gibt! Sie singt sich an diesem Abend zum Bühnen-Inbild der rachespinnenden Möchtegernpiratenbraut, wird die Protagonistin Weillscher Musik. Und kein geringerer als Brecht höchstpersönlich, auf dessen Urteil die Welt noch heute was gibt, macht ihr für ihre Kunst das schönste Kompliment, das sie sich wünschen kann: „Du hast es so gesungen, wie ich es geschrieben habe.“

Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden.

Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen

Und man fragt: Was ist das für ein Geschrei?

Und man wird mich lächeln sehn bei meinen Gläsern

Womöglich ist Lotte ihr Gatte zu wenig piratesk, denn sie brennt später mit einem österreichischen Tenor durch, mit dem sie als Seeräuber-Jenny und im Brecht-Weillschen Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny oder Die sieben Todsünden auf europäischen Bühnen steht und mit dem sie beider Geld an den Spieltischen der französischen Riviera durchbringt. Sie wird geschieden, doch es ist nicht das Ende vom Lied… wenn zwei zusammengehören, die nicht immer miteinander, aber erst recht nicht ohne einander können.

Womöglich ist Lotte ihr Gatte zu wenig piratesk, denn sie brennt später mit einem österreichischen Tenor durch, mit dem sie als Seeräuber-Jenny und im Brecht-Weillschen Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny oder Die sieben Todsünden auf europäischen Bühnen steht und mit dem sie beider Geld an den Spieltischen der französischen Riviera durchbringt. Sie wird geschieden, doch es ist nicht das Ende vom Lied… wenn zwei zusammengehören, die nicht immer miteinander, aber erst recht nicht ohne einander können.

Und das Schiff mit acht Segeln

Und mit fünfzig Kanonen

Wird entschwinden mit mir.

Ihr erstes Schiff, auf dem Lotte vielleicht an Deck steht – nicht als Seeräuberbraut, sondern als Passagierin -, ist bestimmt ein moderner Überseedampfer und kein Piratensegler. Vielleicht ist es aber auch ein Langstreckenflieger, der sie zusammen mit Kurt Weill 1935 nach New York bringt. Das Entschwinden ist eine Flucht ins Exil:  Weill ist Jude und dazu von den Nazis als Vertreter ‚entarteter‘ Kunst verfemt. Sie heiratet ihn ein zweites Mal. Seine Heimat wird der Broadway und die Amis aoptieren ihn und seine Musik mit fliegenden Fahnen; nach Deutschland hat er keine Sehnsucht und wird nie mehr dahin zurückkehren. Sie tingelt und tourt über die Bühnen quer durch die USA, spielt weiter in seinen Stücken und denen ihres Nachbarn Maxwell Anderson, eines der erfolgreichsten Theaterautoren der 1930er Jahre. Mit dem auch ihr Mann zusammenarbeitet, so an einem Musical zu Mark Twains Huckleberry Finn, das jedoch unvollendet bleibt. Lotte zieht sich später vom Theater zurück, weil sie ihren deutschen Akzent als Handikap erlebt.

Weill ist Jude und dazu von den Nazis als Vertreter ‚entarteter‘ Kunst verfemt. Sie heiratet ihn ein zweites Mal. Seine Heimat wird der Broadway und die Amis aoptieren ihn und seine Musik mit fliegenden Fahnen; nach Deutschland hat er keine Sehnsucht und wird nie mehr dahin zurückkehren. Sie tingelt und tourt über die Bühnen quer durch die USA, spielt weiter in seinen Stücken und denen ihres Nachbarn Maxwell Anderson, eines der erfolgreichsten Theaterautoren der 1930er Jahre. Mit dem auch ihr Mann zusammenarbeitet, so an einem Musical zu Mark Twains Huckleberry Finn, das jedoch unvollendet bleibt. Lotte zieht sich später vom Theater zurück, weil sie ihren deutschen Akzent als Handikap erlebt.

Als Weill 1950 gerade fünfzigjährig stirbt, hält lange nur seine Musik und die Erinnerung an ihn Lotte aufrecht. Sie kümmert sich um seinen Nachlass und hält sein Erbe wach.

Und sie kehrt auf die Bühne zurück – als Seeräuber-Jenny. Die teilt, wie sich das für den Broadway gehört, ihr Los dem geneigten Publikum nunmehr in englischer Sprache mit, nach einer Neuübersetzung der Dreigroschenoper, die der berühmte Leonhard Bernstein höchstpersönlich zuvor durchgedrückt hat. Der Riesenerfolg gibt ihm Recht und steht dem vom Schiffbauerdamm in nichts nach.

Und man wird mich sehen treten aus der Tür am Morgen

Und man sagt: Die hat darin gewohnt?

Die Piratenjenny ist in die Jahre gekommen und aus Lottes einstiger Sopranstimme ein eindrucksvoller Alt geworden, rau und bittersüß. Für den und für sie schreibt Wilhelm Brückner-Rüggeberg, Dirigent der Schallplatteneinspielungen von Brecht-Weill-Stücken, die in Deutschland Ende der 50er mit Lotte aufgenommen werden, ihre Songs auf die tiefere Tonlage um. Die Aufnahmen erreichen Klassikerstatus.

Auf ihre alten Tage entert Lotte sogar noch Hollywood. Sie spielt an der Seite von Größen wie Vivien Leigh, bringt es immerhin auf eine Oscar-Nominierung und steigt noch aus dem Piratenmetier in andere Gefilde von knallhartem Abenteuer um: ihre Rosa Klebb, Ex-KGBlerin im James-Bond-Klassiker Liebesgrüße aus Moskau, legt ein Mosaiksteinchen zur Unsterblichkeit. Ebenso wie die Rolle des Fräulein Schneider aus dem Broadway-Renner Cabaret, in der sie Ende der 60er auf der Bühne steht.

Und das Schiff mit acht Segeln

Und mit fünfzig Kanonen

Wird beflaggen den Mast.

Dass sie nach ihrem Tod 1981 auf einem stillen Friedhof irgendwo im Staat New York begraben wird, ist vollkommen in Ordnung. Sie ist überm großen Teich immer noch bekannter als in Deutschland, New York City hat ihr Berlin ohne Heimweh ersetzt und ein Seemannsgrab war in ihrem Schicksal nicht vorgesehen. Berlin gedenkt ihrer mit dem Lotte-Lenya-Bogen, einer Straße am Theater des Westens.

Nach der Lenya haben andere die Seeräuber-Jenny gesungen, manche davon sich uns in die Seele oder sonstwohin: die Knef oder die Faithfull, die Lemper und last not least das Dresden-Dolls- und überhaupt Enfant terrible Amanda Palmer.

Nach der Lenya haben andere die Seeräuber-Jenny gesungen, manche davon sich uns in die Seele oder sonstwohin: die Knef oder die Faithfull, die Lemper und last not least das Dresden-Dolls- und überhaupt Enfant terrible Amanda Palmer.

Aber sie war die erste, die anhaltendste, das Original.

Die Seeräuber-Jenny hieß Lotte.

***

Aus dem Regen ist ein kleiner Schneeflockentanz geworden. Mein Spiegelbild im Fensterglas hat zarten Glitter aus Eiskristallen aufgelegt. Draußen fährt ein bissiger Ostwind in die Baumkronen – Liebesgrüße aus Moskau. Er zerrt und zaust in ihren wirrren Frisuren und reißt ihnen Zweige aus. Die erstarrten Wipfelmasten schaukeln gefährlich aus ihrer Achse…

Den mittlerweile ausgewachsenen Seeräuberhauptmann hab ich über zwanzig Jahre später mal wiedergetroffen und mit ihm eine kleine wilde Schatzsuche angefangen. – Wo er sich heute aufhält, ist unbekannt.

***

P.S. Den 110. Geburtstag der Seeräuber-Lotte haben wir hier blogweise um ein gutes Stück mehr als drei Jahre verpasst, die dreißigjährige Wiederkehr ihres Dahinscheidens zum Glück nur um ein paar Wochen – sowas passiert, wenn man seinen Lebensunterhalt mit anderem als mit Schreiben und Bloggen verdienen muss. Andere haben ihrer – und Weills – zeitnah gedacht. Die Fernsehfuzzis von 3sat beispielsweise, mit einer Doku, der sie einen Satz aus Lenyas und Weills Briefwechsel zum Titel gaben: „Sprich leise, wenn du Liebe sagst“. (Sag ich doch, wer seinen Lebensunterhalt n i c h t mit was anderem….)

Und wusste eigentlich jemand, dass die Ballade von der Pirate Jenny Lars von Trier bei seinem Drehbuch für das in Brechtscher Tradition des ‚epischen Theaters‘ gedrehte Metzel- und Vergeltungsdrama „Dogville“ inspiriert hat?

——————————–

* Zitat: Elias Canetti: Die Fackel im Ohr. Lebengeschichte 1921-1931. Büchergilde Gutenberg, 1986, S. 318.

Bilder: Piratenbraut. Sariel, 11.08.2008. Via Fotowelt. Fotos Lenya und Weill – via Kurt-Weill-Zentrum. Theater am Schiffbauerdamm. Postkarte, Trinks & Co., Leipzig – via Pirate Lotte – via. Poster Three Penny Opera/Broadway: Original MGM record jacket – via Threepenny Opera.org. Piratenbraut: Christian Laske (Knippsomat), 02.05.2010 – via fotocommunity.de.

Videos: Seeräuber-Jenny, gesungen von Lotte Lenya im Film „Die Dreigroschenoper“. 1931. Via youtube. Pirate Jenny. Lotte Lenya (BBC tv 1962) – via youtube.

Jotwede mit J. W. G. oder Wanderins Nachtlied

September 8, 2011 um 10:22 pm | Veröffentlicht in BildungsLückenbauten, Fremd-Worte, Hexenlieder, Kalenderblätter, Kultur, Lieder-Hexe, Real-Poetisches, Spielwiese, Unnützes Wissen, Wander-Hexe | 4 KommentareSchlagwörter: Dichter, Dichtung oder Wahrheit, Erinnern, Goethe, Poesie, Poetry, Wandrers Nachtlied

Ein Update zu Die Lieb, die Lieb – mit Preisrätsel

Ilmenau ist ein Städtchen im Thüringischen. Außer den Einwohnern selber vielleicht noch Inland-Touris und Wanderfreaks, ein paar tausend Studenten der ansässigen Uni und drei, vier Handvoll Goethefans bekannt.

Mich verbinden mit dem Städtchen vor allem zwei Erinnerungen.

Die erste ist eine traurige: die Nachricht vom Selbstmord eines früheren Schulkameraden, hoffnungsvolles Mathematikgenie und Wahl-Ilmenauer, der uns Jugendfreunde damals tief erschüttert und mit tausend Fragen zurückgelassen hat. Die zweite hat noch ein Viertelleben mehr auf dem Buckel und ist nichts weniger als traurig, höchstens mit einem Wölkchen Wehmut betaut: an einen heißen Frühsommertag und eine übermütige, unbeschwert gackernde Horde Teenager, die, den Kopf voller Unsinn und Flausen und schon diverse Kilometer unter den Hacken, die Höhe des Ilmenauer Hausberges Kickelhahn erklomm. Klassenfahrten reichten dazumal noch nicht bis Rom oder London oder Lloret de Mar.

Die zweite hat noch ein Viertelleben mehr auf dem Buckel und ist nichts weniger als traurig, höchstens mit einem Wölkchen Wehmut betaut: an einen heißen Frühsommertag und eine übermütige, unbeschwert gackernde Horde Teenager, die, den Kopf voller Unsinn und Flausen und schon diverse Kilometer unter den Hacken, die Höhe des Ilmenauer Hausberges Kickelhahn erklomm. Klassenfahrten reichten dazumal noch nicht bis Rom oder London oder Lloret de Mar.

Der Weg aufwärts war einigermaßen steil und zog sich hin, wodurch der Übermut der jungen wilden Flachländer zunehmend abnahm, und die kurz vor dem etwas fußlahmen Sturm des Gipfels passierte Bretterbude versetzte außer mir kaum noch einen in Ehrfurcht. Verschwitzt und von der Hitze geschafft, schleppten sie sich daran vorbei und den meisten war es längst latte, dass sie hier auf Goethens heiligen Pfaden wandelten.

Der Weg aufwärts war einigermaßen steil und zog sich hin, wodurch der Übermut der jungen wilden Flachländer zunehmend abnahm, und die kurz vor dem etwas fußlahmen Sturm des Gipfels passierte Bretterbude versetzte außer mir kaum noch einen in Ehrfurcht. Verschwitzt und von der Hitze geschafft, schleppten sie sich daran vorbei und den meisten war es längst latte, dass sie hier auf Goethens heiligen Pfaden wandelten.

Der nämlich war in seiner Funktion als Bergbauminister von Sachsen-Weimar-Eisenach recht häufig an den Steinkohlengruben um Ilmenau, in seiner Funktion als herzoglicher Freund, Wanderer, Zeichner und Dichter auch des öfteren hier oben auf dem Kickelhahn. Und in eben jener grad etwas respektlos titulierten Bretterbude, die seinerzeit eine Jagdhütte war und heute respektvoll das Goethehäuschen heißt, schrieb er die Verse seines unsterblichen

Wandrers Nachtlied – Ein Gleiches:

Über allen Gipfeln

Ist Ruh,

In allen Wipfeln

Spürest du

Kaum einen Hauch;

Die Vögelein schweigen im Walde.

Warte nur, balde

Ruhest du auch.

Und zwar ein Gleiches zu Wandrers Nachtlied an Charlotte von Stein:

Der du von dem Himmel bist,

Alle Freud und Schmerzen stillest,

Den, der doppelt elend ist,

Doppelt mit Erquickung füllest;

Ach, ich bin des Treibens müde!

Was soll all die Qual und Lust?

Süßer Friede,

Komm, ach komm in meine Brust!

Er schrieb sie mit Bleistift auf das Holz der Wand neben dem Fenster, in der Nacht vom 6. auf den 7. September – also just gestern auf den Tag genau vor… ja, wieviel Jahren eigentlich?

Na, vor 231 doch – oder? Moooment, also bevor hier einer anfängt zu grinsen über Unwissenheit und Dummfragen, wo schließlich der 6./7. September 1780 als offizielles Entstehungsdatum einschlägig gehandelt wird, frag ich mich doch einfach mal so: wie selbiges Wandrers Nachtlied dann auf die Wand einer Hütte erfunden sein soll, die, so man den Chronisten und der im Goethezeitportal dokumentierten Inschrift-Unterschrift von Goethes höchsteigener Hand glauben darf, auf Betreiben des herzoglichen Carl August erst im Sommer 1783 auf den Berg gestellt wurde. D a n a c h wären es jetzt genau 228 Jahre. Die mir dereinst herzwarm übereignete achtbändige Tempel-Klassiker-Ausgabe ist für solcherart Spitzfindigkeiten leider zu unkommentiert. Und nicht world wide Wandrers-Nachtlied-Experten noch Goethezeitportal scheinen, so meine emsige www-Kramerei, über die munter und unbekümmert nebeneinander publizierten zwei Jahreszahlen zu stolpern. Jedenfalls hab ich bislang kein Sterbenswort dazu gefunden.

Oder sollte ich irgendwas übersehen haben und bin nur zu dämlich, das kleine Rätsel aufzudecken? Wenngleich es ja dem über die stillen Wipfel und schweigenden Vögelein hin singenden Wandrer eigentlich herzlich schnuppe sein kann, wann und ob er auf diesem Gipfel das Licht der Welt und das Dunkel der Nacht erblickt hat; es tut seiner minimalistisch-sinnschweren Schönheit nicht weh. Aber ein bissel neugierig ist man schon, wo doch sonst jeder Japser vom J. W. G. tausendfach zurechtgedeutet wurde. Auf, auf, Goethe-Kenner und -Forscher, erleuchtet mich!

***

Ein wenig eitel war er aber schon, der alte Geheimrat, oder? Denn 1813 hat er die Verse in der Hütte nochmal für die Nachwelt nachgemalt. Was in diesem besonderen Fall allerdings nur begrenzt genützt hat. Denn abgesehen davon, dass Grabräuber… öh, Souvenirjäger nachweislich versucht haben, sie aus der Wand zu sägen, brannte das originale Goethehäuschen auf dem Kickelhahn am 12. August 1870 nieder, als ein Trio Nachtliedwanderer darin ein romantisches Lagerfeuer abfackelte:

„Durch starke Regengüsse wurden die Leute durchnässt; sie beschlossen, als der Abend herbeikam und sie das genügende Quantum von Beeren noch nicht zusammengebracht hatten, ihre Heimath auch zu entfernt war, in dem stets offen gehaltenen Goethehäuschen zu übernachten und ihr Geschäft dann am andern Morgen fortzusetzen. Sie gingen nach dem Goethehäuschen und nahmen Besitz von dem obern Raume, in welchem sich eben das Goethe’sche Manuscript befand. Dort entzündete ein Mann auf einem kleinen Estrichguss, worauf früher ein Ofen gestanden, ein Feuer, um die nassen Kleider zu trocknen und die frierenden Glieder zu wärmen. Als die Leute am andern Morgen früh gegen fünf Uhr das Häuschen verließen, glimmten noch Kohlen auf der Feuerstätte und es stieg noch schwacher Rauch auf. Um diesem Abgang zu verschaffen, öffnete derselbe Mann, der das Feuer angezündet hatte, beim Weggange ein Fenster und ließ die Thür offen stehen. Es ist nicht zu bezweifeln, dass die Fahrlässigkeit jenes Mannes die Ursache des Brandes geworden, indem durch den hergestellten Luftzug das noch glimmende Feuer angefacht worden ist, welches dann das dürre Holzwerk entzündet haben mag. […] Vom großherzoglichen Kreisgericht Arnstadt wurde der Schuldige wegen fahrlässiger Brandstiftung zu zwei Monaten Gefängnis verurtheilt.“

„Durch starke Regengüsse wurden die Leute durchnässt; sie beschlossen, als der Abend herbeikam und sie das genügende Quantum von Beeren noch nicht zusammengebracht hatten, ihre Heimath auch zu entfernt war, in dem stets offen gehaltenen Goethehäuschen zu übernachten und ihr Geschäft dann am andern Morgen fortzusetzen. Sie gingen nach dem Goethehäuschen und nahmen Besitz von dem obern Raume, in welchem sich eben das Goethe’sche Manuscript befand. Dort entzündete ein Mann auf einem kleinen Estrichguss, worauf früher ein Ofen gestanden, ein Feuer, um die nassen Kleider zu trocknen und die frierenden Glieder zu wärmen. Als die Leute am andern Morgen früh gegen fünf Uhr das Häuschen verließen, glimmten noch Kohlen auf der Feuerstätte und es stieg noch schwacher Rauch auf. Um diesem Abgang zu verschaffen, öffnete derselbe Mann, der das Feuer angezündet hatte, beim Weggange ein Fenster und ließ die Thür offen stehen. Es ist nicht zu bezweifeln, dass die Fahrlässigkeit jenes Mannes die Ursache des Brandes geworden, indem durch den hergestellten Luftzug das noch glimmende Feuer angefacht worden ist, welches dann das dürre Holzwerk entzündet haben mag. […] Vom großherzoglichen Kreisgericht Arnstadt wurde der Schuldige wegen fahrlässiger Brandstiftung zu zwei Monaten Gefängnis verurtheilt.“

Julius Keßler, Ein deutsches Heiligthum und sein Untergang. In: Die Gartenlaube, 1872, No. 40, S. 656-658.Abbildung S. 657, Zitat S. 657f. (Von mir entliehen aus dem vielzitierten Ihrwisstschonportal.)

Das Hüttlein wurde recht umgehend durch einen Verein für die Verschönerung Ilmenaus originalgetreu wieder aufgebaut und beherbergt heute neben einem Faksimile der goetheschen Inschrift unter Glas auch Wandrers Nachtlied in 15 Sprachen.

Unser alter Dichterfürst selber konnte sich offenbar nur schwer von seiner realpoetischen Graffiti und Eingebung trennen. Kurz vor seinem Tod, auf seiner letzten Reise nach Ilmenau, war er 1831 nochmal oben in der Hütte auf dem Kickelhahn, um nachzuschaun, ob sein Verslein noch an der Wand stünde. Seinem Freund und Begleiter jenes letzten Aufstiegs, dem Geologen Johann Christian Mahr, verdanken wir die Unvergänglichkeit dieses rührseligen Moments des greisen Goethe – und, in mittelbarer Täterschaft, unzählige KitschPostkarten mit dem weißhaarigen Alten auf dem Berge:

„Goethe überlas diese wenigen Verse und Thränen flossen über seine Wangen. Ganz langsam zog er sein schneeweißes Taschentuch aus seinem dunkelbraunen Tuchrock, trocknete sich die Thränen und sprach in sanftem, wehmüthigem Ton: „Ja warte nur balde ruhest du auch!“, schwieg eine halbe Minute, sah nochmals durch das Fenster in den düstern Fichtenwald, und wendete sich darauf zu mir, mit den Worten: „Nun wollen wir wieder gehen.“

„Goethe überlas diese wenigen Verse und Thränen flossen über seine Wangen. Ganz langsam zog er sein schneeweißes Taschentuch aus seinem dunkelbraunen Tuchrock, trocknete sich die Thränen und sprach in sanftem, wehmüthigem Ton: „Ja warte nur balde ruhest du auch!“, schwieg eine halbe Minute, sah nochmals durch das Fenster in den düstern Fichtenwald, und wendete sich darauf zu mir, mit den Worten: „Nun wollen wir wieder gehen.“

(Zit. n. Wulf Segebrecht: Johann Wolfgang Goethes Gedicht „Über allen Gipfeln ist Ruh“ und seine Folgen. Zum Gebrauchswert klassischer Lyrik [Reihe Hanser. Literatur- Kommentare; 11] München: Carl Hanser 1978, S. 37f. Über den „Kult des Ortes“ S. 34-45.)

Nachzulesen auch unter ‚Orte und Zeiten in Goethes Leben‘ im womöglich von mir schon erwähnten Goethezeitportal auf der Kickelhahn-Seite von Jutta Asser und Georg Jäger. Auf der die Zwei auch liebevoll eine Sammlung besagter Postkarten zusammentragen, an denen ich mich ‚zu bildenden… [und] kulturellen Zwecken‘ mal frech bedient hab.

Aber nun hocke ich hier mit meinem kleinen großen Rätsel vom Kickelhahn.

„Über allen Gipfeln

ist Ruh…“?

P.S. Für goethegestützte, kluge, witzige und/oder kreativ-originelle Lösungen bin ich bereit, einen kleinen Preis zu stiften. Nix aus meiner nicht grad überüppigen Goetheiana – die brauch ich selber. Aber auch halbwegs un-passend: eine Sammlung Boring Postcards USA, besorgt durch Martin Parr, würd‘ ich mir vom Herzen reißen. Etwas angegilbt und angegrabbelt, dafür als sauber gebundenes Büchelchen. – Wer also sowas mag…

– Wer also sowas mag…

P.P.S. Bei plötzlicher und unerwarteter Kommentarflut in Form von Antwortvorschlägen entscheidet über die Preisvergabe das Stiftungskomitee, bestehend aus – mir. Trostpreise: von der Hex‘ handsignierte Kitschpostkarten zu willkürlichen Themen.

Der Soundtrack kommt heute mal wieder alternativ daher: als Wanderlust…, ach nee, Wonderlust King, zwar nicht von Goethe-, aber von G o g o l Bordello:

Na gut, wer’s doch lieber klassisch mag, der lausche halt hier rein. (Obwohl: kann eigentlich einer der so unbändig wie entwaffnend lärmenden Lebenslust der Bordello-Bande widerstehen?) 😉

Bilder: Goethe Kari-kopf: Christof Stückelberger, ©2011. Aus: Goethe sucht nach des Pudels Kern; via. Kickelhahn-Schild: via ilmenau himmelblau. Goethehäuschen: Daniel Beyer, 14. Mai 2004, via Wikipedia. Faksimile der Wandinschrift – via Goethezeitportal. KitschPostkarten: ebenda. Kickelhahn-Panorama: Michael Sander, 23. August 2006. Via Wikipedia. Goethegestützt: Reiner Schwalme – via.

Video: Gogol Bordello: Wonderlust King vom Album „Super Taranta“, 2007. Via youtube.

I Told You I Was Trouble

Juli 25, 2011 um 2:13 am | Veröffentlicht in 2011, Kalenderblätter, Kultur, Lieder-Hexe, Mitmensch - unbekanntes Wesen, Spinnweben | 4 KommentareSchlagwörter: 27 Club, Amy Winehouse, Music, Musik, Soul

Vorahnung eines Updates

„You’re wondering now, what to do,

now you know, this is the End“

(Song der Ska-Band The Specials, gesungen von

Winehouse auf ihren Konzerten als ‚Rausschmeißer’lied.)

Vorausgehechelt von Boulevardschmierfinken, von den andern besorgt befürchtet und düster vorhergeahnt – Amy Winehouse ist tot. Traurig. Tragisch. Ein Jammer um diese starke, grandiose Soulstimme. Und um diese junge Frau mit dem Wahnsinnstalent.

Sie starb früh, zu früh, denn auch sie wurde nur diese verdammten 27 Jahre alt. Wie Janis. Wie Jimmy. Wie Kurt… und wie sie alle heißen. Willkommen im Club, Amy. Dort hausen die Legenden.

Das brutale Showgeschäft frisst wie eh und je seine Kinder.

Bleiben werden uns ihre Songs.

Ruhe in Frieden, Mädchen.

Bilder: Amy Winehouse, erste Reihe: via VERTIGOFM. Amy Winehouse, zweite Reihe: Bild 1 – Foto: AP; Bild 2 – Foto: REUTERS, via Berliner Morgenpost; Bild 3 – via VERTIGOFM.

Videos: Amy Winehouse: You Know I’m No Good v. Album: Back To Black. 2006. Via youtube. Amy Winehouse: Trailer zu Back To Black. Via youtube.

Lass irre Hunde Hymnen heulen. Liederreise

April 17, 2011 um 5:33 am | Veröffentlicht in BildungsLückenbauten, Blogbesuche, Geschichtsbuch, Kultur, Lieder-Hexe, Puzzle-Hexe, Real-Poetisches, Real-Politisches | 2 KommentareSchlagwörter: Dichter, Erinnern, Gesellschaft, Hanns Eisler, Komponisten, Kryptomnesie, Musik, Nationalhymne

Vergessene Erinnerung an/in Volks- und Liedgut und Update zu eines Wolfes Heulen

Hach, auf was für komische Sachen man doch kommt, wenn man auf dem Blogkahn, auf dem man ja auch selber angeheuert hat, mal wieder unter Deck kriecht und beim Schiffsschreiber in der Kajüte vorbeischaut. Der lässt heuer statt Salty Dogs irre Hunde heulen und bringt mich damit ins Grübeln.

Hach, auf was für komische Sachen man doch kommt, wenn man auf dem Blogkahn, auf dem man ja auch selber angeheuert hat, mal wieder unter Deck kriecht und beim Schiffsschreiber in der Kajüte vorbeischaut. Der lässt heuer statt Salty Dogs irre Hunde heulen und bringt mich damit ins Grübeln.

Wie der DDR-Film von dem unzüchtigen Musiklehrer hieß, fällt mir allerdings auch nicht mehr ein. 😉

Wohl aber, dass das mit dem Melodeien- und Liederverwirbeln und -verquicken auch an anderen Orten kein Zufall sein kann, sondern mitunter sogar pure Absicht bis hin zu unterbewusster Kryptomnesie dahinter steckt. Nehmen wir ein Beispiel aus einem etwas speziellen Genre von ‚Volksmusik‘. Selbiges liegt auf den zweiten Blick weniger abseits von den beim Wolf benannten Schwurbelfällen im deutschen Volksliedgut, als es auf den ersten scheinen mag. Hat doch der Urheber des Beispiels, Hanns Eisler, das offiziell dereinst gewichtigste seiner hier betrachteten Lieder selber – wie ironüsch oder nicht – sein „neues deutsches Volkslied“ genannt.

Komprimiert gehört hab ichs, glaub ich, mal vor ein paar Jahren in einer Radiosendung, den Sender weiß ich leider nicht mehr. Der Eisler ist ja, wie manch einem vielleicht noch geläufig, neben anderem ziemlich zeitgleicher Kompositor der als parallele Bewerber zur DDR-Nationalhymne aufgestellten „Auferstanden aus Ruinen“ (vom dazumaligen DDR-Kulturminister J. R. Becher) und „Anmut sparet nicht noch Mühe“ (der besseren [sic!] und als Kinderhymne bekannt gewordenen von Bertolt Brecht). Und kann in der Vertonung von beiden im Metrum der alten Kaiserhymne und des Deutschlandliedes gehaltenen Exemplaren als hintersinniger wie sinnstiftender Zitierer von Musik geoutet werden.

Nicht nur, dass er in der Klavierbegleitung zur zweiten Strophe der „Kinderhymne“ (hier von ihm selbst gesungen) die Anfangstakte der offiziellen DDR-Nationalhymne anklingen und jeden Schelm sonstwas dabei denken lässt. Es sind vor allem eben diese ersten sieben (Er)Kennungstakte (nach dem ‚Vorspiel‘) der Staatsmusik nicht erst von ihm erfunden. Er hat sie vorsätzlich oder aus dem Unterbewusstsein und zur historischen Stimmung der Entstehungszeit durchaus passend aus Beethovens Tonfolge von Clärchens Lied „Freudvoll und leidvoll“ aus Goethens Egmont verwurstet. So denn dieses schnodderige Verb angesichts des pathetischen Gegenstandes überhaupt zulässig ist.

Falls einer nun glaubt, dass wir damit den eigentlichen Urheber für den takt-vollen Auftakt des Nichtmehrlandhymnus ausgemacht haben, so irrt sich der. Denn er wird wie wir aufhorchen, wenn er mal in den Anfang des Adagio ma non troppo aus dem von Meister Mozart höchstselbst komponierten Streichquintett g-moll, KV 516 hineinlauscht. —An weitere in dem Rundfunkbeitrag aufgeführte prominente Mehrfachverwender des augenscheinlich und verblüffend populären Sieben-bis-acht-Takte-Melodiemotivs (ich glaub, sogar Mendelssohn Bartholdy war dabei) kann ich mich nicht mehr recht entsinnen und spare mir dazu hier lieber halbgewalkte Weisheiten. Aber es verwurzelt sich der Verdacht, der Wolf könnte in seinem oben getrackten Volksliedbeitrag viel mehr, als man ahnt, ins Schwarze getroffen haben, dass es Melodien gibt, die auf Bäumen gewachsen scheinen, bis sie einer pflückt und erklingen lässt. Und wer es war, weiß dann keiner mehr so wirklich, denn es ist ja keiner dabei gewesen. (Sowas heißt dann Kryptomnesie, vergessene Erinnerung, in der sich der Pflücker für den Schöpfer selber hält. 😉 )

Was das Verschwurbeln von Text und Musike angeht, so kann die benannte nationale Hymnusiana also locker mit dem wahren Volksliedgut mithalten. Und es wäre müßig, sich darüber zu wundern, dass vom Deutschlandlied bis zur Brechtschen Kinderhymne alle drei Texte sich in ihren zum Zelebrieren gebauten vierhebigen Trochäen mühelos auf jede der drei daraufgegeigten Melodien singen lassen. Ein einschlägiges Beispiel ist – nicht von ungefähr – dieses hier, die Ermunterung, nicht Anmut noch Mühe zu sparen auf Haydns wohlbekannte Tonfolgen:

(Denn einige unter uns, deren Gedächtnis weniger zum Vergessen neigt, können sich vielleicht sogar nicht nur daran erinnern, dass nach dem Wegplanieren einer Mauer selbige bröckchenweise nach Übersee verhökert wurde. Sondern auch noch an die bisweilen recht lebhaften Dispute und Verbesserungsvorschläge um einen dem Ereignis adäquaten Hymnus, von dem man zur Abwechslung auch mal a l l e Strophen singen könnte, ohne der Volksseele in irgendeinen Fettnapf oder dem Rest der Welt in die Seele selbst zu treten.)

Zu guter Letzt noch zwei Kuriosa in Sachen Kryptomnesie und Urheberrecht, das eine im heutigen Kontext mehr, das andere eher weniger lustig:

Kennt eigentlich einer aus der Generation Blogger noch Peter Kreuder? Nicht? Nun, auch das ist heutzutage keine Bildungslücke mehr. Deutsch-Ösi wie der Eisler auch, seinerzeit ein berühmter Unterhaltungs- und Schnulzenkomponist. Hat Filmmusiken geschrieben, u.a. die Zwischenmucke für den „Blauen Engel“, Musicals für Zarah Leander und Jopi Heesters. Liegt heute auf dem Ostfriedhof in München. Auch das Lied „Goodbye, Johnny“, ein schräger, überdies politisch nicht ganz lupenreiner Schlager, den zuerst Hans Albers in dem Dreißigerjahreschinken „Wasser für Canitoga“ und seinen Solonummern und späterhin auch die Knef berühmt machten, stammt aus seiner Feder. Als Kreuder Jahrzehnte später auf einmal die Übereinstimmung der ersten Takte der DDR-Hymne mit seinem alten Hit feststellte, plante er eine Klage gegen Eislers Erben, um sich die Rechte und Tantiemen an der Nationalhymne zu sichern. Doch wie oben schon festgestellt, liegen die Urquellen der Melodei offenbar im Dunkeln der musikalischen Menschheitsgeschichte. Über den Ausgang der Sache schweigt des Chronisten Höflichkeit: kryptomnesisches Schöpfertum ist bekannt, von einem Urheberrechtsprozess gegen Eislers Erben hingegen nichts.

Kennt eigentlich einer aus der Generation Blogger noch Peter Kreuder? Nicht? Nun, auch das ist heutzutage keine Bildungslücke mehr. Deutsch-Ösi wie der Eisler auch, seinerzeit ein berühmter Unterhaltungs- und Schnulzenkomponist. Hat Filmmusiken geschrieben, u.a. die Zwischenmucke für den „Blauen Engel“, Musicals für Zarah Leander und Jopi Heesters. Liegt heute auf dem Ostfriedhof in München. Auch das Lied „Goodbye, Johnny“, ein schräger, überdies politisch nicht ganz lupenreiner Schlager, den zuerst Hans Albers in dem Dreißigerjahreschinken „Wasser für Canitoga“ und seinen Solonummern und späterhin auch die Knef berühmt machten, stammt aus seiner Feder. Als Kreuder Jahrzehnte später auf einmal die Übereinstimmung der ersten Takte der DDR-Hymne mit seinem alten Hit feststellte, plante er eine Klage gegen Eislers Erben, um sich die Rechte und Tantiemen an der Nationalhymne zu sichern. Doch wie oben schon festgestellt, liegen die Urquellen der Melodei offenbar im Dunkeln der musikalischen Menschheitsgeschichte. Über den Ausgang der Sache schweigt des Chronisten Höflichkeit: kryptomnesisches Schöpfertum ist bekannt, von einem Urheberrechtsprozess gegen Eislers Erben hingegen nichts.

Das kleptomanisch-kleptomnesische Gegenstück: die amerikanische Medieninformatikerin und Berliner Hochschulprofessorin Ms. Debora Weber-Wulff stellte dem geschassten Dissertationsplagiaten von und zu Karl-Theodor die vorsichtig-umsichtige Pressediagnose aus, er könnte womöglich beim Doktor-Werden unter Kryptomnesie gelitten haben. Sagt da eine, deren zweite Profession die Aufdeckung fremden Federnschmucks in der Wissenschaft sein soll? Etwa gar noch mit einem versteckten Und-sie-wissen-nicht-was-sie-tun-Verweis auf das Wirken hoher Poltiker?

Booah, da bissu feddich mitte Welt, wa.

Danke, Wolf. Für ’ne vergessene Erinnerung.

Videos: Lilli Lehmann: Clärchens Lied „Freudvoll und leidvoll“ aus der Bühnenmusik zu Goethes „Egmont“ von Ludwig van Beethoven. Aufnahme vom 29. Juni 1906, Berlin. Via youtube. „Anmut sparet nicht noch Mühe“ von Bertolt Brecht auf J. Haydns Melodie des Deutschlandliedes, aufgeführt vom Gymnasium Neufeld im November 2009. Via youtube.

Bilder: Schwurbelbaum – Foto von layer, März 2009; via stern.view.de. Hans Albers -selbercollagiert aus Fotos via Hamburg-Radio.

Bloggen auf WordPress.com.

Entries und Kommentare feeds.

Hochhaushex'

Hochhaushex'

Vom 11. Stock im Hexenhochhaus:

Dichtung der Wahrheit - Reale Poesie aus FünfDörfern, von drumherum und anderswo

Vom 11. Stock im Hexenhochhaus:

Dichtung der Wahrheit - Reale Poesie aus FünfDörfern, von drumherum und anderswo