Die Abenteuer der Silvester-Nacht – mit E. T. A. Hoffmann durch Berlin in Callot’s Manier

Januar 3, 2015 um 11:16 pm | Veröffentlicht in Bücherhexe, Berlin, Hexengeschichten, Neujahr, Real-Poetisches | 4 KommentareSchlagwörter: E.T.A. Hoffmann, Fantasiestücke, Leben mit Büchern, Literatur, Romantik

Update zu Gespenster am Gendarmenmarkt

Jetzt, also genau jetzt seit Neujahr und die nächsten paar Tage vor genau zweihundert Jahren, saß E. T. A. Hoffmann, der vermutlich alle Berliner Gespensterecken kannte, in seiner vermutlichen Berliner Lieblingskneipe. Während er mit dem Schoppen Burgunder vor ihm auf dem Tisch, vermutlich nicht dem ersten, gegen den auch uns allen noch frisch erinnerlichen Neujahrskater

Jetzt, also genau jetzt seit Neujahr und die nächsten paar Tage vor genau zweihundert Jahren, saß E. T. A. Hoffmann, der vermutlich alle Berliner Gespensterecken kannte, in seiner vermutlichen Berliner Lieblingskneipe. Während er mit dem Schoppen Burgunder vor ihm auf dem Tisch, vermutlich nicht dem ersten, gegen den auch uns allen noch frisch erinnerlichen Neujahrskater Murr antrank, tauchte er immer wieder die Feder in das nebenstehende Tintenfass, schaute sinnend aus dem Fenster über den Gendarmenmarkt, wälzte faustische Gedanken und warf ein neues Callotsches Fantasiestück des reisenden Enthusiasten auf sein Konzeptpapier: „Die Abenteuer der Silvester-Nacht“, vermutlich dem grad verflossenen Jahresend-Event entsprungen – und Chamissos Peter Schlemihl.

„Ich hatte den Tod, den eiskalten Tod im Herzen, ja aus dem Innersten, aus dem Herzen heraus stach es wie mit spitzigen Eiszapfen in die glutdurchströmten Nerven. Wild rannte ich, Hut und Mantel vergessend, hinaus in die finstre stürmische Nacht! – Die Turmfahnen knarrten, es war, als rühre die Zeit hörbar ihr ewiges furchtbares Räderwerk und gleich werde das alte Jahr wie ein schweres Gewicht dumpf hinabrollen in den dunkeln Abgrund. – Du weißt es ja, daß diese Zeit, Weihnachten und Neujahr, die euch allen in solch heller herrlicher Freudigkeit aufgeht, mich immer aus friedlicher Klause hinauswirft auf ein wogendes, tosendes Meer. Weihnachten! das sind Festtage, die mir in freundlichem Schimmer lange entgegenleuchten. Ich kann es nicht erwarten – ich bin besser, kindlicher als das ganze Jahr über, keinen finstern, gehässigen Gedanken nährt die der wahren Himmelsfreude geöffnete Brust; ich bin wieder ein vor Lust jauchzender Knabe. Aus dem bunten vergoldeten Schnitzwerk in den lichten Christbuden lachen mich holde Engelgesichte an, und durch das lärmende Gewühl auf den Straßen gehen, wie aus weiter Ferne kommend, heilige Orgelklänge: »denn es ist uns ein Kind geboren!« – Aber nach dem Feste ist alles verhallt, erloschen der Schimmer im trüben Dunkel. Immer mehr und mehr Blüten fallen jedes Jahr verwelkt herab, ihr Keim erlosch auf ewig, keine Frühlingssonne entzündet neues Leben in den verdorrten Ästen. Das weiß ich recht gut, aber die feindliche Macht rückt mir das, wenn das Jahr sich zu Ende neigt, mit hämischer Schadenfreude unaufhörlich vor. »Siehe,« lispelt’s mir in die Ohren, »siehe, wieviel Freuden schieden in diesem Jahr von dir, die nie wiederkehren, aber dafür bist du auch klüger geworden und hältst überhaupt nicht mehr viel auf schnöde Lustigkeit, sondern wirst immer mehr ein ernster Mann – gänzlich ohne Freude.« Für den Silvester-Abend spart mir der Teufel jedesmal ein ganz besonderes Feststück auf. Er weiß im richtigen Moment, recht furchtbar höhnend, mit der scharfen Kralle in die Brust hineinzufahren und weidet sich an dem Herzblut, das ihr entquillt. Hilfe findet er überall, sowie gestern der Justizrat ihm wacker zur Hand ging. Bei dem (dem Justizrat, meine ich) gibt es am Silvester-Abend immer große Gesellschaft, und dann will er zum lieben Neujahr jedem eine besondere Freude bereiten, wobei er sich so geschickt und täppisch anstellt, daß alles Lustige was er mühsam ersonnen, untergeht in komischem Jammer. […]“

Also. wenn solches Neujahrs-Timing, gepaart mit einem solchen Jubiläum und der poetischen Ermunterung zur Fantasie vom Lieblingsromantiker kein Anlass ist, endlich selber mal wieder mit der virtuellen Feder über das ebenso geartete (Blog)Papier zu kratzen, dann weiß ich auch keinen. Allerdings: Sowas tut man nicht gerade an Silvester (hat der Hoffmann ja auch nicht), was hier zwar thematisch passend gewesen wäre, nur nicht so recht kompatibel zu den Aktivitäten, die beim Jahresabgesang von einer erwartet werden. Damit keine Missverständnisse aufkommen – ich meine nicht die Mittäterschaft an den üblichen Böllereien, deren ich mich seit der Pubertät strikt und bekennend enthalte. Da schlendere ich lieber selber mal wieder übern Gendarmenmarkt, der immerhin von dem Massenvolksgedränge und dem exzessiven Feuerwerksfinale auf der Party-Meile weit genug entfernt ist, dass mans irgendwie genießen kann, und schau nach, was dort so abgeht.

Ich mag die Laternen da. Und die leise Musik aus dem Schauspielhaus (das heuer schlicht Konzerthaus heißen will), die man nur hören kann, wenn man es will. Heute wäre mir am liebsten Orgel, was Bachsches vielleicht. Dem Lutter & Wegner am jetzigen Platze durch die Fensterscheiben zu spannen hab ich kein Verlangen – der E. T. A. hat in dem eh nie gezecht, wenn auch irgendwo obendrüber bis zu seinem zu frühen Ende gewohnt. Das neuzeitliche Pärchen auf der Bordsteinkante davor, das fröhlich in die Nacht kichert, macht da schon mehr Spaß und beschert mir ein Déjà-vu. Als ob ich in einen Spiegel schau. Die zwei schlucken derweilen munter aus einer halbvollen Sektpulle und teilen freigiebig den Rest mit mir. Und zu Spiegeln komm ich (oder mein Gespenster-Hoffmann) noch. Der spann nämlich weiter an seiner Geschichte:

Ich mag die Laternen da. Und die leise Musik aus dem Schauspielhaus (das heuer schlicht Konzerthaus heißen will), die man nur hören kann, wenn man es will. Heute wäre mir am liebsten Orgel, was Bachsches vielleicht. Dem Lutter & Wegner am jetzigen Platze durch die Fensterscheiben zu spannen hab ich kein Verlangen – der E. T. A. hat in dem eh nie gezecht, wenn auch irgendwo obendrüber bis zu seinem zu frühen Ende gewohnt. Das neuzeitliche Pärchen auf der Bordsteinkante davor, das fröhlich in die Nacht kichert, macht da schon mehr Spaß und beschert mir ein Déjà-vu. Als ob ich in einen Spiegel schau. Die zwei schlucken derweilen munter aus einer halbvollen Sektpulle und teilen freigiebig den Rest mit mir. Und zu Spiegeln komm ich (oder mein Gespenster-Hoffmann) noch. Der spann nämlich weiter an seiner Geschichte:

„Unter den Linden auf und ab zu wandeln, mag sonst ganz angenehm sein, nur nicht in der Silvester-Nacht bei tüchtigem Frost und Schneegestöber. Das fühlte ich Barköpfiger und Unbemäntelter doch zuletzt, als durch die Fieberglut Eisschauer fuhren. Fort ging es über die Opernbrücke, bei dem Schlosse vorbei – ich bog ein, lief über die Schleusenbrücke bei der Münze vorüber. – Ich war in der Jägerstraße dicht am Thiermannschen Laden. Da brannten freundliche Lichter in den Zimmern; schon wollte ich hinein, weil zu sehr mich fror und ich nach einem tüchtigen Schluck starken Getränkes durstete; eben strömte eine Gesellschaft in heller Fröhlichkeit heraus. Sie sprachen von prächtigen Austern und dem guten Eilfer-Wein. »Recht hatte jener doch,« rief einer von ihnen, wie ich beim Laternenschein bemerkte, ein stattlicher Ulanenoffizier, »recht hatte jener doch, der voriges Jahr in Mainz auf die verfluchten Kerle schimpfte, welche Anno 1794 durchaus nicht mit dem Eilfer herausrücken wollten.« – Alle lachten aus voller Kehle. Unwillkürlich war ich einige Schritte weiter gekommen, ich blieb vor einem Keller stehen, aus dem ein einsames Licht herausstrahlte. Fühlte sich der Shakespearsche Heinrich nicht einmal so ermattet und demütig, daß ihm die arme Kreatur Dünnbier in den Sinn kam? In der Tat, mir geschah gleiches, meine Zunge lechzte nach einer Flasche guten englischen Biers. Schnell fuhr ich in den Keller hinein. »Was beliebt?« kam mir der Wirt, freundlich die Mütze rückend, entgegen. Ich forderte eine Flasche guten englischen Biers nebst einer tüchtigen Pfeife guten Tabaks und befand mich bald in solch einem sublimen Philistrismus, vor dem selbst der Teufel Respekt hatte und von mir abließ. – O Justizrat! hättest du mich gesehen, wie ich aus deinem hellen Teezimmer herabgestiegen war in den dunkeln Bierkeller, du hättest dich mit recht stolzer verächtlicher Miene von mir abgewendet und gemurmelt: »Ist es denn ein Wunder, daß ein solcher Mensch die zierlichsten Jabots ruiniert?«

Unter die Linden ziehts mich heut auch nicht so recht, da bin ich ganz beim Hoffmann. Wenn auch das nette Schneegestöber von Anfang der Woche schon wieder der Erderwärmung gewichen ist, stromere ich immerhin wenigstens im warmen Jäckchen durch die Gegend, schließlich bin ich nicht auf der Flucht, wie der enthusiastisch liebeskranke Erzähler. Nuja, und zu den absonderlichen Enthusiasten, die partout den hässlichen Kasten von Stadtschloss (ohne jemals eine Chance auf Weltkulturerbe) wieder hingestellt haben wollen, gehöre ich auch nicht unbedingt, weswegen ich mir auch den Abstecher zu der noch hässlicheren Millionenbaustelle in Citylage klemme.  Deine alte Jägerstraße, mein guter E. T. A., die in der Mitte mal kurz vom Gendarmenmarkt verschluckt wird, bevor sie auf der andern Seite weitergeht, die gibt’s schon noch – doch du würdest sie nicht wiedererkennen. Was zum einen daran liegt, dass sie nach deiner Zeit dort noch wild gebaut haben, zum anderen und hauptsächlich daran, dass die im letzten heimgekehrten Krieg freigebombten Baulücken inzwischen mt diversen Protzbauten des Größenwahns aus Glas, Beton und Stahl gestopft wurden. Gruselig find ich die schon, bloß nicht in Callotscher Manier.

Deine alte Jägerstraße, mein guter E. T. A., die in der Mitte mal kurz vom Gendarmenmarkt verschluckt wird, bevor sie auf der andern Seite weitergeht, die gibt’s schon noch – doch du würdest sie nicht wiedererkennen. Was zum einen daran liegt, dass sie nach deiner Zeit dort noch wild gebaut haben, zum anderen und hauptsächlich daran, dass die im letzten heimgekehrten Krieg freigebombten Baulücken inzwischen mt diversen Protzbauten des Größenwahns aus Glas, Beton und Stahl gestopft wurden. Gruselig find ich die schon, bloß nicht in Callotscher Manier.

Das Geburtshaus vom Alexander von Humboldt in der Nummer 22 solltest du noch kennen, ach ne, das steht da auch nicht mehr. Was aber nicht heißt, da steht nix, nur was anderes. Und weit und breit kein Thiermannscher Laden. Immerhin: Ein paar Lokalitäten könnte man da schon auch heute noch auftun. Das „Refugium“ zum Beispiel, mehr so Nobelgewölbe, aber zumindest Gewölbe, hübsch. Oder das „Augustiner“ – in dem kriegtest du bestimmt dein Bier, nur für meinen Geschmack verströmt es ein bissel viel blauweiß lärmendes Oktoberfestfeeling. Kein Vergleich also zu deinem gemütlichen Kellerkneipenloch. Außerdem: Kein Gedanke, an Silvester da reinzukommen, wir haben ja nicht reserviert. Und eine tüchtige Pfeife guten Tabaks dürftest du seit dem kneipenruinös flächendeckenden Rauchverbot in keiner von diesen Großrestaurationen rauchen, nicht mal zum Bier – das find ich manchmal auch ganz schön gruselig.

Doch weiter in Hoffmanns Text. Jetzt wird’s nämlich gesellig und die versprochene Spiegel-Gepensterei kommt ins Spiel:

Doch weiter in Hoffmanns Text. Jetzt wird’s nämlich gesellig und die versprochene Spiegel-Gepensterei kommt ins Spiel:

„Ich mochte ohne Hut und Mantel den Leuten etwas verwunderlich vorkommen. Dem Manne schwebte eine Frage auf den Lippen, da pochte es ans Fenster und eine Stimme rief herab: »Macht auf, macht auf, ich bin da!« Der Wirt lief hinaus und trat bald wieder herein, zwei brennende Lichter hoch in den Händen tragend, ihm folgte ein sehr langer, schlanker Mann. In der niedrigen Tür vergaß er sich zu bücken und stieß sich den Kopf recht derb; eine barettartige schwarze Mütze, die er trug, verhinderte jedoch Beschädigung. Er drückte sich auf ganz eigene Weise der Wand entlang und setzte sich mir gegenüber, indem die Lichter auf den Tisch gestellt wurden. Man hätte beinahe von ihm sagen können, daß er vornehm und unzufrieden aussähe. Er forderte verdrießlich Bier und Pfeife und erregte mit wenigen Zügen einen solchen Dampf, daß wir bald in einer Wolke schwammen. […]

Da pochte es aufs neue ans Fenster, der Wirt öffnete die Tür, und eine Stimme rief: »Seid so gut, Euern Spiegel zu verhängen.« – »Aha!« sagte der Wirt, »da kommt noch recht spät der General Suwarow.« Der Wirt verhängte den Spiegel, und nun sprang mit einer täppischen Geschwindigkeit, schwerfällig hurtig, möcht ich sagen, ein kleiner dürrer Mann herein, in einem Mantel von ganz seltsam bräunlicher Farbe, der, indem der Mann in der Stube herumhüpfte, in vielen Falten und Fältchen auf ganz eigene Weise um den Körper wehte, so daß es im Schein der Lichter beinahe anzusehen war, als führen viele Gestalten aus- und ineinander, wie bei den Enslerschen Phantasmagorien. Dabei rieb er die in den weiten Ärmeln versteckten Hände und rief: »Kalt! – kalt – o wie kalt! In Italia ist es anders, anders!« Endlich setzte er sich zwischen mir und dem Großen, sprechend: »Das ist ein entsetzlicher Dampf – Tabak gegen Tabak – hätt‘ ich nur eine Prise!« – Ich trug die spiegelblank geschliffne Stahldose in der Tasche, die du mir einst schenktest, die zog ich gleich heraus und wollte dem Kleinen Tabak anbieten. Kaum erblickte er die, als er mit beiden Händen darauf zufuhr und, sie wegstoßend, rief: »Weg – weg mit dem abscheulichen Spiegel!« Seine Stimme hatte etwas Entsetzliches, und als ich ihn verwundert ansah, war er ein andrer worden. Mit einem gemütlichen jugendlichen Gesicht sprang der Kleine herein, aber nun starrte mich das totenblasse, welke, eingefurchte Antlitz eines Greises mit hohlen Augen an. Voll Entsetzen rückte ich hin zum Großen. […]

Das Gespräch lebte mühsam wieder auf, man erwähnte eines jungen wackern Malers, namens Philipp, und des Bildes einer Prinzessin, das er mit dem Geist der Liebe und dem frommen Sehnen nach dem Höchsten, wie der Herrin tiefer heiliger Sinn es ihm entzündet, vollendet hatte. »Zum Sprechen ähnlich und doch kein Porträt, sondern ein Bild«, meinte der Große. »Es ist so ganz wahr,« sprach ich, »man möchte sagen, wie aus dem Spiegel gestohlen.« Da sprang der Kleine wild auf, mit dem alten Gesicht und funkelnden Augen mich anstarrend, schrie er: »Das ist albern, das ist toll, wer vermag aus dem Spiegel Bilder zu stehlen? – wer vermag das? meinst du, vielleicht der Teufel? – Hoho Bruder, der zerbricht das Glas mit der tölpischen Kralle, und die feinen weißen Hände des Frauenbildes werden auch wund und bluten. Albern ist das. Heisa! – zeig‘ mir das Spiegelbild, das gestohlene Spiegelbild, und ich mache dir den Meistersprung von tausend Klafter hinab, du betrübter Bursche!« – […]

Und damit sprang er fort, noch draußen hörten wir ihn recht hämisch meckern und lachen […]. »O mein Herr,« erwiderte der Große, »jener böse Mensch, der uns so feindselig erschien, der mich bis hieher, bis in meine Normalkneipe verfolgte, wo ich sonst einsam blieb, da höchstens nur etwa ein Erdgeist unter dem Tisch aufduckte und Brotkrümchen naschte – jener böse Mensch hat mich zurückgeführt in mein tiefstes Elend. Ach – verloren, unwiderbringlich verloren habe ich meinen – Leben Sie wohl!« – Er stand auf und schritt mitten durch die Stube zur Tür hinaus. Alles blieb hell um ihn – er warf keinen Schlagschatten. Voll Entzücken rannte ich nach – »Peter Schlemihl – Peter Schlemihl!« rief ich freudig, aber der hatte die Pantoffeln weggeworfen. Ich sah, wie er über den Gendarmesturm hinwegschritt und in der Nacht verschwand.

Als ich in den Keller zurück wollte, warf mir der Wirt die Tür vor der Nase zu, sprechend: »Vor solchen Gästen bewahre mich der liebe Herrgott!« –

Hoppla… da sind wir also rausgeflogen. Und wir kommen auch so schnell nicht wieder rein. Jedenfalls nicht dort, wo der Ich-Erzähler im dritten Kapitel hin will, der seinen Hausschlüssel (in meinen ausgelassenen Auslassungen) im ersten Kapitel bei der Party vom alten Justizrat vergessen hat. Denn ein Hotel „Goldener Adler“ findet in ganz Berlin keine Suchmaschine nicht. Das „Adlon“ um die Ecke wäre, glaub ich, schon vom Ambiente und der Größenordnung her keine rechte Alternativlösung, um auch mit noch soviel beschworener Fantasie ein Hoffmannsches Silvesternachtabenteuer von außen zu beobachten. Und ich selber kenne dort eigentlich nur das „Sofitel“: auch so ein nichtantikes Glas&Beton-Dings, eher im Manager- statt mystisch angehauchten Grusel-Style – in dem hatte ich mal ein Vorstellungsgespräch.

Die seltsamen Erlebnisse und Träume des erzählenden Enthusiasten in seiner verschollenen Herberge, die, durchzogen von ziemlich faustischen Sequenzen, in einer Briefbeichte des kleinen dürren seiner vorherigen Zechgenossen gipfelt, lasse ich drum hier mal unzitiert. Ebenso das komplette vierte Kapitel, das bis nach Italien und zurück und in Mord und Totschlag, also viel zu weit führen würde – wer das bis hierher mitgemacht hat, ist bestimmt des Selberlesens kundig. Auch mich in Hin-und her- oder Kreuz-und-quer-Interpretationen um hoffmannsilvestrische Parallelwelten und verlorene Spiegelbilder reinzuhängen hab ich keine Lust und hatte ich nie vor. Zu denen tummeln sich sogar im Net ja überall Schüler- wie Diplomarbeiten zuhauf – icke wollt‘ nur ein bisschen durch E. T. A.s Straßen spazieren.

Postskript des reisenden Enthusiasten

„[…] Du siehst, mein lieber Theodor Amadäus Hoffmann, daß nur zu oft eine fremde dunkle Macht sichtbarlich in mein Leben tritt und, den Schlaf um die besten Träume betrügend, mir gar seltsame Gestalten in den Weg schiebt. […]

Der, also der liebeTheodor Amadeus jetzt, sollte, wenn man den Quellen glauben kann, nächsten Dienstag vor zweihundert Jahren auch endlich fertig geworden sein mit seinem neuen Fantasiestückerl. Ich in m e i n e r Silvesternacht lauf nochmal übern Gendarmenmarkt und köpf ’ne Flasche Schampus ausm U-Bahn-Shop mit dem Pärchen aufm Bordstein vorm Lutter & Wegner.

Und gute Vorsätze zum frischerblühten neuen Jahr verkünde ich auch diesmal keine.  Es reicht schon, wenn wir uns ein bisschen Fantasie erlauben in all der anstrengenden Wirklichkeit, beides immer noch fein auseinanderhalten, wenn’s drauf ankommt – und uns am nächsten Jahresende (und -anfang) immer noch im Spiegel anschaun können. Oder? 😉

Es reicht schon, wenn wir uns ein bisschen Fantasie erlauben in all der anstrengenden Wirklichkeit, beides immer noch fein auseinanderhalten, wenn’s drauf ankommt – und uns am nächsten Jahresende (und -anfang) immer noch im Spiegel anschaun können. Oder? 😉

Wir sehn uns, ja?

Postskript 2 (meins):

Achja, der Soundtrack, den hätt‘ ich doch beinah vergessen. Heute natürlich „Hoffmanns Erzählungen“ (und – quasi als ‚Entschädigung‘ fürs verschmähte „Augustiner“ – in Komplettaufführung aus dem Nationaltheater München von 2011) aus Gründen: Sind doch im vierten, dem Giulietta-Akt, die Abenteuer der Silvester-Nacht, auch vom vierten Akt daselbst, verwurstet.

Zitate: E. T. A. Hoffmann: Die Abenteuer der Silvester-Nacht. – Nach E.T.A. Hoffmann: Poetische Werke in sechs Bänden, Band 1, Berlin 1963. – Via zeno.org.

Bilder: Hoffmann-Karikatur, Selbstporträt: Wikimedia Commons. Gendarmenmarkt 1: besuch-berlin.de; Gendarmenmarkt 2: k. A. Berlin, Jägerstraße mit Blick auf den Gendarmenmarkt: Friedrich August Schmidt, um 1800. Berlin Museum – via zeno.org. E. T. A. Hoffmann (in Hut und Mantel): Staatsbibliothek Bamberg – via kulturreise-ideen.de. Sonstige: irgendwann, irgendwo. 😉

Video: Les contes d’Hoffmann, opéra en 5 actes. Aufführung im Staatstheater München 2011 – via arte – via youtube.

Wer andern eine Klopperei anzettelt, fällt selbst vom Pferd und Berlin liegt bei Spandau

September 8, 2013 um 1:56 am | Veröffentlicht in Berlin, BildungsLückenbauten, Drumherum und anderswo, Geschichtsbuch, Träller-Hexe, Wander-Hexe | Hinterlasse einen KommentarSchlagwörter: Knüppelkrieg, Kultur, Leben, open air, Theodor Fontane, Wanderungen durch die Mark, Zitadelle Spandau

Anwohner in etlichen Kilometern Entfernung vom Tempelhofer Feld sollen sich beschwert haben nach den jüngst verebbten Open Air Konzerten der Toten Hosen und der Ärzte – über die Lautstärke. Erfuhr die erstaunt grinsende Berufsverkehrerin am nächsten Morgen aus dem Autoradio. Und „Bässe bis Britz“ titelte die Berliner Zeitung. Hmm… sinnierte die Lenkradpilotin aufm Dienstweg, müssen wohl die Spätfolgen des Fluglärmentzugs sein, seitdem da kein Flieger mehr landet. Der Ort war perfekt (fanden die Fans) und PunkRock ist keine Mondscheinserenade (weiß jedes Kind seit mindestens zwei Generationen).

Anwohner in etlichen Kilometern Entfernung vom Tempelhofer Feld sollen sich beschwert haben nach den jüngst verebbten Open Air Konzerten der Toten Hosen und der Ärzte – über die Lautstärke. Erfuhr die erstaunt grinsende Berufsverkehrerin am nächsten Morgen aus dem Autoradio. Und „Bässe bis Britz“ titelte die Berliner Zeitung. Hmm… sinnierte die Lenkradpilotin aufm Dienstweg, müssen wohl die Spätfolgen des Fluglärmentzugs sein, seitdem da kein Flieger mehr landet. Der Ort war perfekt (fanden die Fans) und PunkRock ist keine Mondscheinserenade (weiß jedes Kind seit mindestens zwei Generationen).

Aus der Erinnerung an einen einschlägigen Auftritt vor ein paar Jahren in der Zitadelle Spandau, der mich mittendrin sah, ist Ähnliches nicht bekannt. Da wurde gerockt, bis der Arzt… öh, Die Ärzte kamen und dann sowieso. Darüber, ob die Lärmtoleranz der Spandauer sich aus der Nachsicht gegenüber dem einen Oberarzt Bela B. erklärt, der ja bekanntermaßen mitten unter ihnen geboren und in die Pubertät geraten ist, oder aus der selbstbewussten Robustheit des Menschenschlags dort, maße ich mir mal kein Urteil an. Aber wo wir gerade über deren Mentalität reden: an der ist was dran, die hat Tradition und ist sogar legendär.

Denn die Spandauer wehren sich aktuell nicht nur energisch gegen gentrifiziernde Bestrebungen, sie mit einer Arbeitslosenquote von über dreizehn Prozent in 08/15-Manier als asozial abzustempeln: weil sie weder Letzteres noch Ersteres sind, also nullachtfuffzehn jetzt. – Obwohl es in diesem Kontext schon kurios ist, dass genau diese Wendung genau hier ihren Ursprung hat: nämlich in dem dereinst in ansässigen Produktionsstätten gefertigten Maschinengewehr MG08/15, das augenscheinlich sinngebende Eigenschaften besaß. Sie sind außerdem regionaltypisch auch nicht auf den Mund gefallen, die Spandauer, und wissen, wiewohl samt diversen anderen stolzen Städten und Gemeinden 1920 von der Metropole vor ihrer Haustür geschluckt, immer noch lauthals, dass Berlin bei Spandau liegt. Was durchaus hätte so kommen können, wenn den spätmittelalterlichen Städtern wegen der strategischen Funktion bereits erwähnter Zitadelle nicht per landesfürstlichem Edikt verboten worden wäre, über ihre Stadtmauern hinauszuwachsen. Außerdem haben sie – im August kurz nach dem Mittelalter – ein hitziges Scharmützel um ihre Ehre gewonnen, was sie nach ebenfalls landesväterlichem Drehbuch eigentlich gar nicht gedurft hätten.

Dieses anno 1567 vom damals aktuellen Brandenburger Kurfürsten Joachim II. geschriebene Drehbuch sah zu Volkes und seiner eigenen Belustigung eine drei Tage währende Schlacht-Show zwischen Spandauern und Berlinern sowie denen zugerechneten (seinerzeit noch) Cöllnern vor, aus der laut Plan die Berliner siegreich hervorgehen sollten. Und bei der Seeschlacht, ohne die es in dieser wasserreichen Gegend natürlich nicht abgehen durfte, ging ja auch noch alles gut. Die Kräfte waren ausgeglichen und der Kurfürst lächelte huldvoll von den Zinnen der Zitadelle auf die Havel und seine ‚Krieger‘ darin herab. Alle waren so fair, wie man in der Hitze eines – wenn auch gefakten – Gefechts nur sein kann. Und jeder im Kampfgetümmel von seinem Schiff ins Wasser gestürzte Freund und Feind wurde von den vorsorglich als Seenotrettung verpflichteten Havelfischern wieder herausgezogen, bevor er in Helm und Harnisch ersaufen konnte. Bei der Fortsetzung zu Lande am nächsten Tag allerdings entwickelte die Schlacht eine gefährliche Eigendynamik und die wehrhaften Spandauer sahen nicht ein, warum sie ihren möglichen Sieg auf Anweisung von oben so einfach herschenken sollten. Mit dem Vorteil der Ortskenntnis schmiedeten sie listenreiche Strategien,  lockten den Gegner in einen Hinterhalt und vermöbelten ihn deftig. Der alarmierte kurfürstliche Regisseur suchte daraufhin eiligst das vom Lust- zum Frustgefecht mutierte Spektakel zu beenden, bevor es zu tatsächlichem Blutvergießen kam, und begab sich höchstselbst hoch zu Ross zwischen die Streihähne. Wie so mancher vor und nach ihm musste er dabei zwischenzeitlich die Erfahrung machen, dass er die Geister, die er rief, so schnell nicht wieder los ward. Er geriet zwischen die Fronten und wurde – versehentlich oder nicht – von den erhitzten Gemütern unsanft vom Pferd geholt, ehe es ihm endlich mit Mühe gelang, den selbst befohlenen Angriff zum Stillstand zu bringen. (Und man will ja kein Schelm sein, der sonstwas dabei denkt, wenn man sich einfach mal so fragt, ob nicht so mancher nach ihm daraus noch was lernen könnt‘.)

lockten den Gegner in einen Hinterhalt und vermöbelten ihn deftig. Der alarmierte kurfürstliche Regisseur suchte daraufhin eiligst das vom Lust- zum Frustgefecht mutierte Spektakel zu beenden, bevor es zu tatsächlichem Blutvergießen kam, und begab sich höchstselbst hoch zu Ross zwischen die Streihähne. Wie so mancher vor und nach ihm musste er dabei zwischenzeitlich die Erfahrung machen, dass er die Geister, die er rief, so schnell nicht wieder los ward. Er geriet zwischen die Fronten und wurde – versehentlich oder nicht – von den erhitzten Gemütern unsanft vom Pferd geholt, ehe es ihm endlich mit Mühe gelang, den selbst befohlenen Angriff zum Stillstand zu bringen. (Und man will ja kein Schelm sein, der sonstwas dabei denkt, wenn man sich einfach mal so fragt, ob nicht so mancher nach ihm daraus noch was lernen könnt‘.)

Büßen musste diesen tiefen Fall des obersten Kriegsherrn der wackere Bürgermeister von Spandau, den der ‚gestürzte‘ Joachim für mehrere Monate in Festungshaft setzte. – Obwohl bezweifelt werden darf, dass er selber den Landesfürsten vom Gaul geschubst oder die eifrige Prügelbande zum Verteilen von blauen Augen und anderen Blessuren angehalten hat. In der Öffentlichkeit hingegen wahrte der kurfürstliche Zweite Joachim offenbar den Schein. Denn im einschlägigen Kapitel von Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“, Band 3 („Havelland“), heißt es im Fazit:

„Die Berliner zogen sich […] durch den Wald, die Jungfernheide, nach Berlin zurück, und die Spandower hatten die Freude, daß ihnen der Kurfürst sagte: ‚Kinder, ihr habt euch brav geschlagen!'“

Dass der olle Fontane an diesem Ereignis ohne (erfreulicherweise) wirklich kriegsverheerende Folgen nicht achtlos vorüberging, muss nicht Wunder nehmen. Denn auf seinen Wegen durch die Mark und ihre Geschichte nicht auch in die malerische Ecke um Spandau zu gelangen, wäre ab-wegig gewesen. Ganz und gar nicht abwegig ist es, nebenbei gesagt, selber mal auf Fontanes Pfaden zu wandeln, öhm, zu wandern, mein ich.  Ich habs getan in meinem gerade verebbenden Urlaub (statt Malediven, Costa Brava etc.), oder sagen wir mal damit angefangen, denn wie viele Urlaube braucht man wohl dafür, ungekürzt durch acht Bände zu wandern. Es war schön und erbaulich und die Sache wert, die Landschaft und alles und überhaupt und sowieso. Viele Plätze ohne stressige Völkerscharen, unaufdringliche Kultur und Natur pur, Erholung dito. Nuja, ich will ja keinem sein Glück aufschwatzen… 😉

Ich habs getan in meinem gerade verebbenden Urlaub (statt Malediven, Costa Brava etc.), oder sagen wir mal damit angefangen, denn wie viele Urlaube braucht man wohl dafür, ungekürzt durch acht Bände zu wandern. Es war schön und erbaulich und die Sache wert, die Landschaft und alles und überhaupt und sowieso. Viele Plätze ohne stressige Völkerscharen, unaufdringliche Kultur und Natur pur, Erholung dito. Nuja, ich will ja keinem sein Glück aufschwatzen… 😉

Um auf den prominenteren Brandeburg-Wanderer zurückzukommen: der Fontane hat sich bei seiner obigen ‚Kriegsberichterstattung‘ auf die Topgraphia marchica, das lange verschollene Scriptorum de rebus Marchiae Brandenburgensis des schlachtzeitgenössischen Chronisten Nikolaus Leuthinger gestützt, was Sinn macht, denn wozu sind akkurate Geschichtsschreiber sonst da. Bei seiner Kapitelüberschrift „Die Seeschlacht in der Malche“ in den „Wanderungen“ sollte man hingegen eventuelle Leser und noch eventuellere Urlaubs-Wanderer vielleicht fairerweise auf neuzeitliche Gegebenheiten hinweisen.  Nach denen höchstwahrscheinlich

Nach denen höchstwahrscheinlich

n i c h t der geläufige Große Malchsee Schauplatz des Berlin-Brandenburger Lustscharmützels war, sondern tatsächlich der Havelarm vor der Zitadelle, der seinerzeit offenbar Großer Malchesee genannt wurde und heute Krienicke heißt. Is auch logisch – vom ersteren, der wo der letzte Nordzipfel des Tegeler Sees is, hätte auch der höchste hochherrschaftliche Kurfürst aus seiner Zitadellenloge keinen Zipfel nich sehn können. Und vom Waffenkreuzen gleich gar nix.

Talking of Waffenkreuzen: gewärtig der Jahreszahl des gefakten Kriegsgetümmels dürfte gleichwohl logisch (und zudem überaus segensreich) sein, dass in selbigem noch nicht das erwähnte Spandauer Nullachtfuffzehn-Gewehr zum Einsatz kam. Die beteiligten Städter gingen mit handlichen Prügeln und Stöcken aufeinander los, weswegen das Beinahe-Gemetzel als Spandauer Knüppelkrieg in die Annalen der Stadtgeschichte eingegangen ist.

Heute sind die gängigen Waffen in der Zitadelle – außer bei Ritterfesten – eher Klavier und Cembalo (indoor) und… BÄSSEEE (open air). Das rockt viel mehr – und macht bei verträglichem Publikum auch keine blutigen Nasen. Halt, ’ne urige Schänke haben sie dort auch noch. Aber soweit man hört, wird dort mehr geheiratet, Kindergeburtstag gefeiert und alles sowas als mit Bierseideln geschmissen.

Hmm… so halbwegs kompatibel als Soundtrack zum unverhofft wieder leicht ausgeuferten Thema und als Brückenschlag zur Gegenwart find ich bei den „Ärzten“ grad nur das:

Tsssjoh… mitten in die Fresse. Und Bässe. Die Ärzte halt.

Und falls das doch wer nicht so ganz passend findet – mir doch egal. Habt euch nicht so und seid mal nicht so. Der Bela ist ja mittlerweile schon über Fuffzich und der Farin auch bald. Außerdem wollten die doch sowieso dauernd ganz woanders hin, früher schon… 😉

Geborgt und gebastelt: Stich der Stadt und Festung Spandow – Matthäus Merian d. Ä., via Wikimedia Commons. Fontane-Denkmal Neuruppin (leibhaftig nach Max Wiese – Foto Lienhard Schulz, via ebenda. „Wanderungen“ aufm Tisch, achtbändige Ausgabe von Aufbau – Hexenwerk. Video von Die Ärzte – CaptainCarlossi, via youtube. Rest: weiß ich nicht mehr – Urheber zwecks ehrenvoller Erwähnung bitte melden.

Bollmanns Himmelfahrt abwärts

Mai 12, 2013 um 3:22 pm | Veröffentlicht in Alles platti, Berlin, BildungsLückenbauten, Lieder-Hexe, Mitmensch - unbekanntes Wesen, Real-Poetisches | 3 KommentareSchlagwörter: Berlin, Berlin-Brandenburger Folklore, Frank Zander, Fritze Bollmann, Gassenhauer, Himmelfahrt, Kultur, Menschen

Aus der Reihe: Gassenhauer und Folklore

Ich finds ja klasse und begrüße es immer wieder, dass christliche Feiertage wie der jüngstverflossene auch für Ungläubige wie mich freie Tage sind. So einer lässt sich, von religiöser Inhaltsschwangerschaft ebenso frei wie von

Ich finds ja klasse und begrüße es immer wieder, dass christliche Feiertage wie der jüngstverflossene auch für Ungläubige wie mich freie Tage sind. So einer lässt sich, von religiöser Inhaltsschwangerschaft ebenso frei wie von quotengeregelten neuzeitlich umgewidmeten Vatertagsbesäufnissen, gut für längst mal wieder fälliges Relaxen und Rummurkeln verwenden.

So enthielt ich mich aus genannten Gründen jeglichen Predigens und Absingens von Chorälen, murkelte und reläxte einfach auf meinem sechs mal einsfuffzich großen Balkon in luftiger Hochhaushöhe vor mich hin, um dort – durchaus gottgefällig – der wildstrotzenden Natur zum endgültigen Durchbruch zu verhelfen. Weswegen mir auch keinen Moment in den Sinn kam, den Nieselregen und das gelegentliche Gewittergrummeln unter Strafe von oben zu verbuchen. Dann eher schon die Stellvertretergesänge in Form von bierseligem Gejohle und Gegröl aus anderen Balkonwaben und dem Biergarten von der Eckkneipe im Wohnumfeld, unterstützt durch in Schlangenlinien nach Hause findende Radfahrer in verrutschter Kostümierung samt ihren realpoetisch gelallten Gassenhauern von „In Rixdorf is Musike“ bis „Fritze Bollmann wollte angeln“. Na, Mutti wird sich gefreut haben über den heimgekehrten Göttergatten.

Apropos „Fritze Bollmann“. Wenn wir mal die aktuelle Interpretation durch außer Kontrolle geratene Zungen und (v)ersoffene Kehlen vernachlässigen, haben wir mit dem ja ein leuchtendes Exempel berlin-brandeburgischer Folklore vor uns, dem wahrhaftigen Lebn entwachsen. Aber wem erzähl ich das, für den regionalen Mitleser trag ich damit wahrscheinlich nur alte Eulen nach Brandenburch, oder? Was soll’s, Eingeweihte können ja inzwischen Blumen pflanzen oder angeln gehn.

Er könnte unserm Kritzel-Vadder Zille Modell gesessen haben, der gute Fritze Bollmann. Das soziale Milljöh passt und der verewigte Habitus auch. Zudem gehört er zu den lebendigen Originalen, die sich würdig in die Reihe eines Eckensteher Nante, der Harfenjule und wie sie alle heißen einreihen. Korrekterweise muss allerdings angemerkt werden, dass der gelernte Frisör mit dem dereinst vollständigen und unverpreußelten bürgerlichen Namen Johann Friedrich Andreas Bollmann in der Gegend um Magdeburg am 5. Januar 1852 das Licht der Welt erblickt hat. Von wo er später in unsere Ecke migriert ist und nach einem handwerkelnden Intermezzo in der Preußenmetropole und Umgebung seinen Hauptwohnsitz in das an die 80 Kilometer entfernte Brandenburg verlegt hat, wo er eine kinderreiche Familie gründete und sein eigenes Barbiergeschäft aufmachte. Was aber die weitherzigen Berliner nicht davon abhielt, den Migranten ohne Federlesen zu vereinnahmen und in ihren Originale-Bestand und ihr mundartliches Liedgut zu integrieren.

Das Einseifen der Brandenburger verlief wohl nicht so einträglich wie gedacht (womöglich war neben dem Vollbart auch der Dreitagebart damals schon IN), was den Abstieg des durchaus fleißigen Handwerkers Fritze in Armut und Alkoholismus beförderte.

Das Einseifen der Brandenburger verlief wohl nicht so einträglich wie gedacht (womöglich war neben dem Vollbart auch der Dreitagebart damals schon IN), was den Abstieg des durchaus fleißigen Handwerkers Fritze in Armut und Alkoholismus beförderte.

Sein Aufstieg zur Spottfigur wie zum kultigen Inhalt eines Gassenhauers der Straßenkinder hingegen geschah bollmannseitig überaus unfreiwillig. Die hatten den bisweilen besoffen durch die Altstadt torkelnden Barbier sowieso schon aufm Kieker. Und als er seiner Kundschaft unvorsichtigerweise von dem Missgeschick erzählte, wie er beim Angeln aus dem Kahn gefallen sei, dichteten die kessen Gören nicht faul das unvergängliche Spottliedchen auf ihn, gesungen nach der Melodie eines patriotisch-traurigen Soldatenepos (das heute keiner mehr kennt) und durch die ebenfalls tratschlustigen Eltern der sauberen Racker um etliche Strophen erweitert:

Zu Brandenburg uff’m Beetzsee,

Ja da liegt een Äppelkahn,

und darin sitzt Fritze Bollmann

mit seinem Angelkram.

Fritze Bollmann wollte angeln,

doch die Angel fiel ihm rin,

Fritze wollt se‘ wieder langen,

doch da fiel er selber rin.

Fritze Bollmann rief um Hilfe,

liebe Leute rettet mir,

denn ick bin ja Fritze Bollmann,

aus der Altstadt der Barbier.

Und die Angel ward jerettet,

Fritze Bollmann, der ersoff,

und seitdem jeht Fritze Bollmann

uff’n Beetzsee nich mehr ruff.

Fritze Bollmann kam in’n Himmel:

„Lieber Petrus laß mir durch,

denn ick bin ja Fritze Bollmann,

der Balbier aus Brandenburg.”

Und der Petrus ließ sich rühren

und der Petrus ließ ihn rin

hier jibts och wat zu balbieren,

Komm mal her, und seif mir in.”

Fritze Bollmann, der balbierte,

Petrus schrie: „Oh‘ Schreck und Graus,

tust mir schändlich massakrieren,

Det hält ja keen Deubel aus.”

„Uff‘ de jroße Himmelsleiter

kannste widder runter jehn,

kratze Du man unten weiter,

Ick laß mir’n Vollbart stehn.”

Fritze Bollmann war leider mit wenig Humor gesegnet und nicht so der geborene Spaßvogel, denn statt den Gören seine dereinstige Unsterblichkeit zu danken, verfolgte er die Sänger in Rage auf der Straße und bespritzte sie mit Rasierschaum. Ein armes Mensch und vielleicht einer der ersten bekannt gewordenen Fälle von Mobbing, wenn mans von seiner Seite sieht. Gestorben ist er übrigens nicht durch Ertrinken, sondern verarmt in einem Brandenburger Spital. Am 7. Mai, also vor ein paar Tagen – und einhundertzölf Jahren.

Ehrungen und Volksfest-Popularität folgten später, als er selber schon nichts mehr davon hatte. In Anbetracht seines zwar ungewollten, doch bemerkenswerten Beitrags zum preußischen Folkloregut benannte man Straßen, Anglervereine und Fußball-Fanclubs nach ihm. In Brandenburg tröpfelt seit 1924 der Angler-Brunnen vor sich hin, den der Volksmund umgehend und kategorisch in Fritze-Bollmann-Brunnen umbenannte. Eine Gemeinde am Beetzsee beherbergt gar einen Ortsteil Bollmannsruh mit einer – ein Schelm, wer Böses dabei denkt – Kinder-und-Jugend-Bildungsstätte. Er taucht in Liederbüchern auf. Gar nicht zu schweigen von mehr oder weniger künstlerisch freier Verbücherung und Verfilmung seines tragikomischen Schicksals.

Wem jetzt vielleicht aufgefallen ist, dass der Fritze vor allem in Volkes Seele wohnt, der liegt offenbar gar nicht so falsch. Ein Teil dieser Seele, helle Brandenburgerin namens Siggi, goss ihre Entdeckung des von Stadtväterseite ziemlich vernachlässigten schlichten Grabes des Barbiers in neue Verse zum Fritze-Bollmann-Lied:

Fritze Bollmann ward bejraben

in der Altstadt, ordentlich.

Leider pflejt den armen Knaben

Stadt- und Landgemeinde nich.

Auf dem Brunnen, in der Mitte,

döst er traurich vor sich hin:

„Bisschen harken, na ick bitte,

is im Stadtpott nich meehr drin!“

Aber nu is er zufrieden,

denn sein Eckchen is jeflecht.

Jrün und Blumen, janz solide,

hat ‚Privat‘ dort hinjelecht.[1]

Für musikalische Nicht-Insider sei aber nun endlich nochmal det Janze mit Ton und in Farbe zu Jehör gebracht, hier in der berühmt gewordenen Fassung von Claire Waldoff, die sich um Kultmusike mit Berliner Schnauze verdient gemacht hat:

In modernerer Stimmungs-Schunkelei vom durch Reibeisenstimme und schwarzen Humor, durch „Oh, Susi (der zensierte Song)“, „Ich trink auf dein Wohl, Marie“ und „Hier kommt Kurt“ allbekannten Frank Zander klänge es dann so:

Der darf das, der Zander. Denn er kann nicht nur auf einen Urgroßvater verweisen, der mit Vadder Zille noch höchstpersönlich befreundet war, woher an den Urenkel ein paar Zillesche Originalzeichnungen vererbt sind. Der hat als Ur-Berliner auch das passende Organ mit dem richtigen Dialekt. Und Diskriminierung sozial schwacher Fritze Bollmanns ist ihm auch nicht zu unterstellen – kümmert er sich doch seit mittlerweile fast zwanzig Jahren, wenn nicht schon länger, um Berliner Obdachlose und Hartz IV-Empfänger, nicht nur mit dem fetten Gänsebraten, der den Betroffenen alljährlich zu Weihnachten durch Stars und Sternchen der Unterhaltungsszene persönlich kredenzt wird. Dafür darf sich einer schon gerne mal Berliner des Jahres nennen lassen.

So Leute, und nu raus zu Mutter Natur. Regenhütchen nicht vergessen – es braut sich was zusammen. Habt einen schönen Restsonntag, fallt nicht in den See und – singt mal wieder. (Pssst… es geht sogar ohne Alllohol. 😉 )

Bilder: Natur aufm Balkon: selbereigene. „Fritze Bollmann“ in Wort und Bild + das traurige Brunnenmännecken – via. Fritze-Bollmann-Brunnen: weiß ich nicht mehr; Urheber bei Bedarf bitte melden.

Videos: Gesänge von Claire Waldoff und Frank Zander – via youtube.

Text [1]: Siggi -Sigrid Selbig via.

Ein Vierteljahrtausend alt – und kein bisschen tot

März 22, 2013 um 11:05 pm | Veröffentlicht in Bücherhexe, Berlin, BildungsLückenbauten, Hexenseele, Kalenderblätter, Kultur, Spielwiese | Hinterlasse einen KommentarSchlagwörter: Bücher, Jean Paul, Jean-Paul-Jahr, Robert Schumann

“Solang ein Mensch ein Buch schreibt, kann er nicht unglücklich sein”

(Jean Paul)

Ein Geschenk ist angefragt, vom Blognachbarn und Meister der Höllenfahrt und Weheklag, dem Wolf. Er regts nicht an und erbittet es nicht für sich selber, oh nein, sondern für einen guten alten Freund, der heuer sein 250. Wiegenfest feiern dürfte – so er es denn noch erlebt hätte,

Ein Geschenk ist angefragt, vom Blognachbarn und Meister der Höllenfahrt und Weheklag, dem Wolf. Er regts nicht an und erbittet es nicht für sich selber, oh nein, sondern für einen guten alten Freund, der heuer sein 250. Wiegenfest feiern dürfte – so er es denn noch erlebt hätte,

“und zwar in dem Monate, wo mit ihm noch die gelbe und graue Bachstelze, das Rothkehlchen, der Kranich, der Rohrammer, und mehre Schnepfen und Sumpfvögel anlangten, nämlich im März; — und zwar an dem Monattage, wo, falls man Blüten auf seine Wiege streuen wollte, gerade dazu das Scharbock= oder Löffelkraut und die Zitterpappel in Blüte traten, deßgleichen der Ackerährenpreis oder Hühnerbißdarm, nämlich am 21. März; — und zwar in der frühesten frischesten Tagzeit, nämlich am Morgen um 1½ Uhr….”*

Der alte Freund ist Jean Paul, geboren ehedem noch als Johann Paul Friedrich Richter, aber den kennt wieder kaum einer.

Sehen wir mal davon ab, dass der März heutzutage offenbar auch nicht mehr das ist, was er mal war (wo gerade außer Schnee über Schnee überhaupt nix hier anlangt): was schenkt man einem, der schon alles hatte und sowieso gar nichts mehr braucht – seit nunmehr auch schon wieder über 187 Jahren?

Hmmm… versuchen wir es mal anders. Gesetzt den Fall, er könnte sich noch was wünschen: was täte ihn wohl freuen? –

Nun, er wollte gelesen sein. Und zwar nicht nur aus wirtschaftlichem Erhaltungstrieb, sondern weil er der Nachwelt etwas geben konnte. Dies lässt sich zumindest und unter anderem der Sechste[n] poetische[n] Epistel seiner Konjektural-Biographie entnehmen, in der er sich als “literarischen Jubilar” feiert:

Leipz. Im Nachsommer, 98

“…Ich stehe in dieser Epistel nun schon im Oktober des Lebens vor dir, mein Laub färbet sich, hängt aber noch, und der stumme Nachsommer zeigt Gespinste und Nebel auf der Erde und blauen Äther oben. Mach aber mit mir die Obstkammer dieses Herbstes auf und betrachte die kleine allgemeine deutsche Bibliothek samt den Supplementen, die ich in diesem kurzen Leben zusammengeschrieben habe….

‚…- – was war es? – Ein Traum? Aber in der kältesten Stunde des Daseins, in der letzten, ihr Menschen, die ihr mich so oft mißverstandet, kann ich meine Hand aufheben und schwören, daß ich vor meinem Schreibtisch nie etwas anderes suchte als das Gute und Schöne, soweit als meine Lagen und Kräfte mir etwas davon erreichen ließen, und daß ich vielleicht oft geirret, aber selten gesündigt habe. Habt ihr wie ich dem zehnjährigen Schmerz eines verarmten, verhüllten Daseins, eines ganz versagten Beifalls widerstanden, und seid ihr, bekriegt von der Vergessenheit, so wie ich der Schönheit, die ihr dafür erkanntet, treu geblieben?‘

Was geht mich die Jubelrede mehr an? Ich sage das: nur einmal wandert der Mensch über diese fliehende Kugel, und eilig wird er zugehüllt und sieht sie nie wieder; wie, und er sollte der armen, so oft verheerten und vollgebluteten Erde nichts zurücklassen als seinen Staub oder gar versäetes Giftpulver und Verwundete? – O wenn einer von uns eine Tagreise durch irgendeine stille Welt am Himmel, durch den milden Abendstern oder den blassen Mond tun dürfte: würd‘ er da, noch dazu wenn er ferne Seufzer hörte oder vergoßne Tränen fände, sein eiliges Durchfliehen mit herumgelegten Selbstgeschossen und ausgestreuten Dornen bezeichnen und nicht vielmehr, falls er könnte, mit irgendeiner geöffneten Quelle, mit einer zurückgelassenen Blume, oder mit was er zu erfreuen wüßte? – O es sei immer vergessen von der ganzen Zukunft, was ein sanftes Herz wollte und tat; wenn es nur unter dem Handeln sagen kann: nach langen, langen Jahren, wenn alles verändert ist und ich auf immer verflogen oder versenkt, da wirft vielleicht die Hand der Zeit den Samen des kleinen Opfers, das ich jetzt bringe, weit von mir und meinem Hügel zu irgendeiner Frucht oder Blume aus, und ein mattes Herz wird daran erquickt und schlägt voll Dank und kennt mich nicht. –

Mein Jubiläum ist aus; – aber jene Hoffnung ist eigentlich das rechte. – …”**

Und gelesen wird er ja doch. Von mir jedenfalls (und nicht nur von mir) – und ich würde nichts von all dem Gelesenen missen wollen. Mein erster Jean Paul war ein schmales Bändchen von Kiepenheuer “Bemerkungen über uns närrische Menschen” – aus der Zeit, als ich noch ein exzessiver Aphorismen-Freak war. Das hat mittlerweile ein halbes Menschenleben auf dem Buckel und ich hab und mag es immer noch – doch sind mit den Jahren ein paar umfänglichere Jean Paulsche Auslassungen und Romane hinzu gekommen.

Und gelesen wird er ja doch. Von mir jedenfalls (und nicht nur von mir) – und ich würde nichts von all dem Gelesenen missen wollen. Mein erster Jean Paul war ein schmales Bändchen von Kiepenheuer “Bemerkungen über uns närrische Menschen” – aus der Zeit, als ich noch ein exzessiver Aphorismen-Freak war. Das hat mittlerweile ein halbes Menschenleben auf dem Buckel und ich hab und mag es immer noch – doch sind mit den Jahren ein paar umfänglichere Jean Paulsche Auslassungen und Romane hinzu gekommen.

Um nochmal ein klein wenig auf der vom Wolf zitierten Weheklag eines Verlegers herumzureiten: Nein, das zehnbändige Gesamtausgaben-Möbel von Hanser beherberge ich nicht in meinen vier Wänden, werde es womöglich auch nie (oder doch?) und befinde mich damit offenbar in zahlreicher Gesellschaft von Leuten, denen der Mann durchaus nicht fremd ist. Wo liegt die Bemessungsgrenze für Jean Paul? Und w i e wird die Liebe zu seinen Werken gemessen? Etwa in Metern? Ich jedenfalls mag ihn sehr – wie bescheiden mein J. P.-Sammelsurium nun sein mag oder nicht.

“Mein Jubiläum ist aus”, schließt er – wohl etwas wehmütig – den Jubilierpart der Sechsten poetischen Epistel. Zum Glück ist es nicht so und womöglich würd‘ er vor Freude auf seinem Grabhügel tanzen, wenn er auskosten könnte, dass die deutsche Literatenwelt ihm ein ganzes Jean-Paul-Jahr schenkt. Das ist nicht wenig – so mancher bekanntere Kopf dümpelt ganz alltäglich durch sein halbvergessenes rundes Jubiläums-Anno, haben wir alles schon erlebt.

Auch hier in Berlin feiert und veranstaltet man ihn. Was nur recht und billig ist, denn bekanntermaßen veranlasste ihn die begeisterte Affinität der preußischen Lieblingsmajestätin Luise zu seinen Werken seit dem “Kleinen Musenhof” ihrer Schwester, nach hier umzuziehen – und zwar lange, bevor der Luisen-Fankult einsetzte. Und vielleicht ist dem Umtriebigen und Unsteten ja dieser Ortswechsel von Weimar nach Berlin gar nicht so schwer gefallen – sein Verhältnis zu Goethen und Schillern soll ja eher ein wenig unterkühlt gewesen sein, zumindest von deren Seite.

Das erste Event der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften gestern Abend musste ich allerdings leider wegen Unkompatibilität des Timings mit dienstlicher Abkömmlichkeit schon mal verpassen: die Lesung der “Flegeljahre” in Untermalung durch Robert Schumanns “Papillons”, von selbigen inspiriert. Wünsche allen Anwesenden, viel Vergnügen dabei gehabt zu haben. Bleibt mir immer noch das “Dintenuniversum”, das beginnt erst im Herbst und zieht sich bis zum Jahresende hin, da wird ja wohl für einen Ausstellungsbesuch auch mal dienstfrei sein.

Und was schenk ich ihm nun, dem Jean Paul?

Und was schenk ich ihm nun, dem Jean Paul?

Zwei Dinge: Aufmerksamkeit bis ans Lebensende – also meines, und vorerst schmale dreißig Zentimeter in meinem Bücherregal – mit Platz für herzwarmen Zuwachs. Ach ja… und natürlich obigen bescheidenen Blogeintrag. Jubilierum jubilarum.

Ist es genehm, Wolf? 😉

Fehlt noch der Soundtrack für heute (na, wenn der sich nicht geradezu aufdrängt): die Papillons Op.2 von Robert Schumann, gespielt hier von Swjatoslaw Richter:

Quellen: * und ** aus: Jean Paul. Selberlebensbeschreibung. Konjektural-Biographie. Reclam 1971. Jean-Paul-Porträt: Buntstiftzeichnung von Stephan Klenner-Otto. 2010 – via Seite der Staatsbibliothek Bamberg. Bescheidene Jean-Paul-Büchersammlung 1 und 2: Ich, zu Hause.

Schnee und Lehm und Euraketen. Neujahr für alle!

Dezember 31, 2012 um 10:05 pm | Veröffentlicht in Berlin, Bloghexe, Fest-Platte, Hexentanz, Neujahr, So Momente halt... | Hinterlasse einen Kommentar ie schon so oft, ist wieder mal ein rundes Jubiläum untergegangen. Nämlich heute vor 540 Jahren wurde in Amsterdam das Werfen von Schneebällen verboten:

ie schon so oft, ist wieder mal ein rundes Jubiläum untergegangen. Nämlich heute vor 540 Jahren wurde in Amsterdam das Werfen von Schneebällen verboten:

„Neymant en moet met sneecluyten werpen noch maecht noch wijf noch manspersoon.“

(Niemand soll mit Schneebällen werfen, weder Jungfauen noch Weibs- noch Mannsleute.)

Im Unterschied zu uns innerlich näherstehenden Jahres- und Jahresendtagversäumnissen zucken wir hier lakonisch mit den Schultern: Na und?! Bei uns hats heuer nicht mal Schnee. Und bleiben angesichts der Tatsache, dass in der Berliner mitteljüngeren Folklore mit ganz anderen Sachen geschmissen wurde,

sowie angesichts eines gerade überstandenen Weltuntergangs in einem fast überstandenen Jahr ganz gelassen. Zumal wir uns justamente heute wieder von noch ganz anderen Geschossen bedroht sehen. Schall und Rauch, ins All geballert von dem Geld, das angeblich alle gar nicht übrig haben.

Aber es ist Silvester und das neue Jahr scharrt nebenan schon ungeduldig mit den Hufen. Das alte war etwas blogarm hier bei mir; man denkt ja gar nicht, was ein exzessiv gefräßiger Vollzeitjob nebenher manchmal so alles bloggen… öh, blocken kann. Erwarte jetzt auch bloß keiner einschlägige gute Vorsätze von mir, höchstens die leise Hoffnung, dass auch das nur besser werden kann.

Und also brenne, wer mag, mit mir eine leise Wunderkerze ab, sage (mit einer kleinen Anleihe an die charmelancholische Wiener Folklore) beim Abschied leise Servus und ganz prosaisch optimistisch (wahlweise ersetzen durch: fatalistisch, verklärt, euphorisch o. ä., ganz wie’s beliebt): Willkommen 2013! Mal sehen, was es uns bringt.

Und – man kanns ja nicht oft genug sagen -: Vorsicht mit den guten Vorsätzen. Wie die meist enden, weiß man ja…

Einmal sollte man seine Siebensachen

Fortrollen aus diesen glatten Geleisen.

Man müßte sich aus dem Staube machen

Und früh am Morgen unbekannt verreisen.

Man sollte nicht mehr pünktlich wie bisher

Um acht Uhr zehn den Omnibus besteigen.

Man müßte sich zu Baum und Gräsern neigen,

Als ob das immer so gewesen wär.

Man sollte sich nie mehr mit Konferenzen,

Prozenten oder Aktenstaub befassen.

Man müßte Konfession und Stand verlassen

Und eines schönen Tags das Leben schwänzen.

…

Man trabt so traurig mit in diesem Trott.

Die andern aber finden, daß man müßte…

Es ist fast als stünd man beim lieben Gott

Alleine auf der schwarzen Liste.

Man zog einst ein Lebenslos zweiter Wahl.

Die Weckeruhr rasselt. Der Plan wird verschoben.

Behutsam verpackt man sein kleines Ideal.

Behutsam verpackt man sein kleines Ideal.

– Einmal aber sollte man… (Siehe oben!)

(Mascha Kaleko)

Hach… aber ein hübscher Gedanke ist es schon…

So, und nun küsst euch, ihr alle, und mich, ihr Lieben, und kommt gut rüber. Wir sehn uns dann.

Eure Hex‘

Die Wohers: Claire Waldoff: Wer schmeißt denn da mit Lehm? via youtube. Mascha Kaleko: Einmal sollte man…. In: M. Kaleko: Das Lyrische Stenogrammheft, Rowohlt Taschenbuch, 32. Auflage von 2007.

Neulich in Luzern

August 31, 2012 um 11:34 pm | Veröffentlicht in 2012, Bilderhexe, Denk_Mal-Hexe, Drumherum und anderswo, Globe-Trottel, Hexenritte, Kultur, Neulich nebenan, Real-Poetisches, Wander-Hexe | 4 KommentareSchlagwörter: Kultur, Luzern, Mark Twain, Reisen, Schweiz, Wilhelm Tell

Betrachtungen eines Reisenden zu hölzernen Dingen oder Von der Schädlichkeit des Rauchens

Seitdem im Zuge der Globalisierung die Schweiz sozusagen in einen Teil meiner Familie migriert ist – hm, oder umgekehrt? -, treib ich mich ja gelegentlich entschleunigt bei dem kleinen Bergvolk in der Nachbarschaft rum.

Seitdem im Zuge der Globalisierung die Schweiz sozusagen in einen Teil meiner Familie migriert ist – hm, oder umgekehrt? -, treib ich mich ja gelegentlich entschleunigt bei dem kleinen Bergvolk in der Nachbarschaft rum.

In dessen heftig hochgefalteter Mitte liegt der Vierwaldstättersee.

Vielleicht liegt er sogar in seinem Herzen. Denn er ist nicht nur ein wundervolles Kleinod; um seine Ufer weht und wogt auch der Gründungsmythos der Eidgenossen. An seiner nördlichsten Spitze hat Wilhelm Tell in der Hohlen Gasse von Küssnacht (am Rigi) damals dem Vogt Gessler mit seiner Armbrust aufgelauert und auf einer Wiese am Strand seines südlichen Unterarms soll vor gut 700 Jahren (‚am Mittwoch vor Martini 1307‘) der Rütlischwur gegen die Habsburger ‚bösen Vögte‘ durch die Berge gehallt sein, den wir im exakten Wortlaut vom Schiller gelernt haben:

Vielleicht liegt er sogar in seinem Herzen. Denn er ist nicht nur ein wundervolles Kleinod; um seine Ufer weht und wogt auch der Gründungsmythos der Eidgenossen. An seiner nördlichsten Spitze hat Wilhelm Tell in der Hohlen Gasse von Küssnacht (am Rigi) damals dem Vogt Gessler mit seiner Armbrust aufgelauert und auf einer Wiese am Strand seines südlichen Unterarms soll vor gut 700 Jahren (‚am Mittwoch vor Martini 1307‘) der Rütlischwur gegen die Habsburger ‚bösen Vögte‘ durch die Berge gehallt sein, den wir im exakten Wortlaut vom Schiller gelernt haben:

Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern,

Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern,

in keiner Not uns trennen und Gefahr.

Wir wollen frei sein, wie die Väter waren,

eher den Tod, als in der Knechtschaft leben.

Wir wollen trauen auf den höchsten Gott

und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.

(Wilhelm Tell, 2. Aufzug, am Schluss der 2. Szene)

Letztens bin ich zum ersten Mal dorthin vorgedrungen, naja, nicht überallhin, nur nach Luzern. Was nun keine so entdeckergefärbte Pioniertat ist, die man hier besonders herausstreichen müsste – denn mindestens einer war schon vor mir da. Mr. Mark Twain nämlich, der kam hier nachschauen, was die Reuss explizit vom Mississippi unterscheidet oder so, und besser über Luzern erzählen als ich konnte er auch.

The commerce of Lucerne consists mainly in gimcrackery of the souvenir sort; the shops are packed with Alpine crystals, photographs of scenery, and wooden and ivory carvings. I will not conceal the fact that miniature figures of the Lion of Lucerne are to be had in them. Millions of them. But they are libels upon him, every one of them. There is a subtle something about the majestic pathos of the original which the copyist cannot get. Even the sun fails to get it; both the photographer and the carver give you a dying lion, and that is all. The shape is right, the attitude is right, the proportions are right, but that indescribable something which makes the Lion of Lucerne the most mournful and moving piece of stone in the world, is wanting….

We did not buy any wooden images of the Lion, nor any ivory or ebony or marble or chalk or sugar or chocolate ones, or even any photographic slanders of him. The truth is, these copies were so common, so universal, in the shops and everywhere, that they presently became as intolerable to the wearied eye as the latest popular melody usually becomes to the harassed ear. In Lucerne, too, the wood carvings of other sorts, which had been so pleasant to look upon when one saw them occasionally at home, soon began to fatigue us. We grew very tired of seeing wooden quails and chickens picking and strutting around clock-faces, and still more tired of seeing wooden images of the alleged chamois skipping about wooden rocks, or lying upon them in family groups, or peering alertly up from behind them. …

(Mark Twain. Aus: A Tramp Abroad. Chapter XXVI. The Nest of the Chuckoo-Clock)

Außerdem hab ich, auch wenn die Schweizer mir das womöglich übel nehmen, den Löwen von Luzern nicht mal besichtigt und – wieder einig mit Mr. Twain – ebenfalls den Kauf holzgeschnitzter Souvenirs boykottiert.

Aber einem Ding aus Holz bin ich dann doch erlegen. Und das ist durchaus der Erwähnung wert. Nicht nur, dass man es mit seiner Länge von an die 205 Meter gar nicht übersehen kann, wenn man durch die City stolpert, oder dass ich von meiner Begleitung sowieso zuerst dorthin gezerrt wurde.

Nein, es ist erstens zum Verlieben schön. Zweitens gerät man nicht in Gefahr, es mitzunehmen – außer in Bildern zurechtgeknipst (damit ihr auch was davon habt). Und last but not least ist es vor allem ein Wahnsinnsglück, dass man es überhaupt noch – oder wieder – bewundern kann. Denn just im August vor 19 Jahren brannte das gute Stück, wie schon gesagt aus uraltem Holz, in einer Nacht fast vollständig nieder: die Kapellbrücke.

Bis dahin hatte das stolze Wahrzeichen von Luzern, zwar mit mehrmaligen Renovierungen und gar einer späteren Kürzung um 75 Meter, gute sechseinhalb hundert Jährchen und ebensoviele Auguste überstanden. Es war überdies seinem von Stadtväterseite im 19. Jahrhundert geplanten Abriss durch den öffentlichen Protest von Stadtkinderseite entgangen. Machtlos waren die Brücke und ihre Lobby schlussendlich, laut Brandermittlung, im Sommer 1993 vermutlich gegen die Wirkung einer glimmenden Zigarettenkippe, achtlos entsorgt von einem Brückengänger. Doch wer so ein Kulturgut vor allen Widrigkeiten und Autoritäten zu retten imstande ist, kriegt es auch wieder hingestellt, in nicht mal einem Jahr Bauzeit, originalgetreu zu aller und meiner Freude. (Den wiederhergestellten Teil kann man übrigens an der helleren Dachfärbung ganz gut erkennen.)

Da steht sie nun in altem Glanz, die Kapellbrücke. Und? Ist sie nicht schön! In ihrer Jugendzeit war sie als Wehrgang Teil der Stadtmauer. Im Giebel der Dachkonstruktion hängen alle paar Meter dreieckige Gemälde mit hinzugefügten Versen auf Holztafeln – eine Werbeaktion des Stadtrats vom Ende des 16. Jahrhunderts für den ‚guten Schweizer‘, die man heute durchaus als Comic lesen kann. Apropos Comic: wusstet ihr schon, dass in Luzern alljährlich quer durch die ganze Altstadt das “Fumetto” (Ital.: “Sprechblase”, wörtlich “Räuchlein”) veranstaltet wird, ein Comic-Festival mit Berühmtheiten der Szene und besonderer Aufmerksamkeit für die Entdeckung junger Nachwuchskünstler?

Überragt wird die Brücke vom Wasserturm. Der nach nichtschweizerischem Verständnis des Begriffes keiner ist, sondern viel eher ein Im-Wasser-Turm, der durch die Zeiten Turmwächter, Stadtarchiv und Kerker, zudem Schatz- wie Folterkammer beherbergte. Das Storchennest auf Turmes Spitze soll seit über einhundert Jahren unvermietet sein. Im Gegensatz zum Turminnern, dem heutigen Domizil des Luzerner Artillerievereins, dessen hehre Ziele mir unbekannt sind. Und für Nichtartilleristen hats in dem Gemäuer auch noch – na was schon! – klaro, einen gut frequentierten Souvenir-Shop.

Ob Mr. Mark Twain nun grad in dem nix gekauft hat, weiß man wiederum nicht so genau. Doch über die Kapellbrücke ist er geschritten, das ist sicher – obwohl sie aus Holz geschnitzt ist:

We visited the two long, covered wooden bridges which span the green and brilliant Reuss just below where it goes plunging and hurrahing out of the lake. These rambling, sway-backed tunnels are very attractive things, with their alcoved outlooks upon the lovely and inspiriting water. They contain two or three hundred queer old pictures, by old Swiss masters—old boss sign-painters, who flourished before the decadence of art….

(Mark Twain. Aus: A Tramp Abroad. Ebenda.)

Und als Belohnung fürs Lesen und Angucken gibts noch einen Hexenblick und -Cam-Klick auf den See aus, übern Daumen gepeilt, 2000 Meter Höhe.

Hmmm… vielleicht könnt‘ ich ja mit kitschigen Postkarten für Schweizer Souvenirbuden reich werden? 😉

Bilder: Sind alle Hexenwerk, mit Ausnahme der Rütliwiese, die ist swissinfo-Werk.

Doch im Bernstein träumen Fliegen…

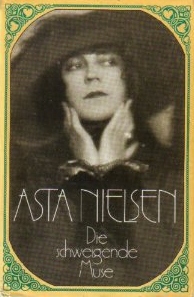

Juni 19, 2012 um 11:01 pm | Veröffentlicht in Bücherhexe, Bernsteinhexe, BildungsLückenbauten, Drumherum und anderswo, Hexengeschichten, Hexenliebe, Kultur, Real-Poetisches, Wander-Hexe | 4 KommentareSchlagwörter: Asta Nielsen, Dichter, Erinnern, Film, Hiddensee, Inselsommer, Joachim Ringelnatz, Reisen

Ein Tag mit der Diva und Kuttel Daddeldu

iddensee. Endlich. Kaum dass der Rumpf des Kielbootes gegen den Holzsteg schurrt, springe ich an Land, die an den Riemchen baumelnden Sandalen in der Hand. Ich habe nur den einen Tag.

iddensee. Endlich. Kaum dass der Rumpf des Kielbootes gegen den Holzsteg schurrt, springe ich an Land, die an den Riemchen baumelnden Sandalen in der Hand. Ich habe nur den einen Tag.

Die freundlichen Jungs von der Segelcrew hatten mich am Morgen aufgefischt, nachdem ich, die Augen ungeduldig auf die Küste gegenüber gerichtet, eine gefühlte Ewigkeit durch das weite Flachwasser an Rügens Weststrand gewatet war. Sie wollten auch nach Vitte. Tja… Fähre kann jeder! Vom Deich überm Hafen drehe ich mich noch einmal um, schicke ihnen einen Jauchzer als Dankeschön hinüber und schwenke übermütig die Arme. Sie winken lachend zurück.

die Augen ungeduldig auf die Küste gegenüber gerichtet, eine gefühlte Ewigkeit durch das weite Flachwasser an Rügens Weststrand gewatet war. Sie wollten auch nach Vitte. Tja… Fähre kann jeder! Vom Deich überm Hafen drehe ich mich noch einmal um, schicke ihnen einen Jauchzer als Dankeschön hinüber und schwenke übermütig die Arme. Sie winken lachend zurück.

Jetzt bin ich reif und bereit für die Insel. Ich stapfe den Weg entlang, der vom Bodden landeinwärts führt und zugleich meerwärts – das Eiland ist hier minutenschmal. Meine Ungeduld ist verflogen und macht einem federleichten Glücksgefühl Platz – angemessen für einen Ort, der, trotz des zu dieser Zeit schon auffrischenden Urlauberansturms, irgendwie und irgendwo immer noch wunderbar ursprünglich ist. Worauf die Urinsulaner zu Recht stolz sind. Und immer noch gilt, ähnlich wie anderswo für kläffende Vierbeiner, hier für lärmende Vierräder der Erlass: Autos müssen draußen bleiben!

„Unter einem unfaßbar hohen und blauen Himmel, in Licht und Farben getaucht, …liegt die schmale, primitive Insel wie eine Oase in der Ostsee. …Kein störendes Geräusch drang bis hierher… Nur der Arzt durfte ein Motorrad benutzen, das den einzigen Laut von sich gab, der neben dem Töffen der Fischerboote an die mechanisierte Welt erinnerte. Sonst hörte man nur den Möwenschrei und das Brausen der ruhelosen See.“

(Asta Nielsen in ihren Lebenserinnerungen „Die schweigende Muse“, S. 366 ff.)

Der Übermut bleibt. Ich deklamiere lauthals

‚Kühe weiden bis zum Rande

Großer Tümpel, wo im Röhricht

Kiebitz ostert. – Nackt im Sande

Purzeln Menschen selig töricht…‘

vor mich in die Seeluft hinein, trällere den alten Ost-Hit der schrägen Nina „Du hast den Farbfilm vergessen…“ hinterher und gebe mich bedingungslos dem frech flirtenden Nordost hin, der mir das Haar zerwühlt. Ich werfe die Schuhe in die Wiese, tanze ausgelassen hinterher und hole sie in federndem Lauf wieder ein. Soll mich doch jeder für albern und ein bisschen verrückt halten – wenn denn einer in der Nähe wäre.

„Nirgends war man so jung, so froh und so frei wie auf dieser schönen Insel.“

„Nirgends war man so jung, so froh und so frei wie auf dieser schönen Insel.“

(Schon wieder Frau Nielsen [ebenda, S. 377] und auch das stimmt – immer noch.)

Mein erstes Ziel ist die Handvoll Häuser am Nordrand von Vitte, etwas abseits der andern. Hinter einem Streifen Schilf, in dem reglose Reiher dösen, ducken sie sich unter Sanddornhecken und große alte Bäume.

„Auf Hiddensee… schaffte ich mir ein kleines Landhaus an, in dem ich – oft vier Monate lang – herrliche Ferien genoß. … Eines Tages kam eine hohe, kräftige Gestalt in kurzen Kniehosen und blauer bayrischer Leinenjacke gemächlich über das sonnenflimmernde Feld auf mein Haus zu. Es war der Dichter Gerhart Hauptmann, der mir als erster seinen Besuch machte. Sein Gang war jung und elastisch trotz seines hohen Alters, und das Haupt trug er hoch erhoben. Sein weißes Haar stand wie ein Wolkenhauch vor dem blauen Himmel. Er hatte schon seit vielen Sommern auf der Insel gelebt….“

„Auf Hiddensee… schaffte ich mir ein kleines Landhaus an, in dem ich – oft vier Monate lang – herrliche Ferien genoß. … Eines Tages kam eine hohe, kräftige Gestalt in kurzen Kniehosen und blauer bayrischer Leinenjacke gemächlich über das sonnenflimmernde Feld auf mein Haus zu. Es war der Dichter Gerhart Hauptmann, der mir als erster seinen Besuch machte. Sein Gang war jung und elastisch trotz seines hohen Alters, und das Haupt trug er hoch erhoben. Sein weißes Haar stand wie ein Wolkenhauch vor dem blauen Himmel. Er hatte schon seit vielen Sommern auf der Insel gelebt….“

[Ebenda, S 367.]

Heut komme ich zu Besuch. Auch wenn ich selbstredend – schon von der Gestalt und der Anzugsordnung her und erst recht auch nur sonstwie – keinem Vergleich mit Hauptmann standhielte.  Die Augen gleiten suchend über die Fassaden… Hier. Hier muss es sein… dort das halbrunde Dach, das der Max Taut über den eckigen Grundriss projektiert und wegen dem sie es ‚Karusel‘ genannt hat… der Name steht über der Tür. Daneben macht sich eine dicke blaue Regentonne, offenbar jüngeren Datums, unter der Dachrinne breit – ein Graus für jeden Jäger romantischer Bildmotive. Ein bisschen heruntergekommen sieht alles aus, was mich mehr erstaunt als enttäuscht: die Farbe blättert und Schäden im Putz scheinen etwas lieblos ausgebessert. Und es ist still… seltsam still. Keiner zu Hause, wie es scheint. Nun, ist ja auch Strandwetter.

Die Augen gleiten suchend über die Fassaden… Hier. Hier muss es sein… dort das halbrunde Dach, das der Max Taut über den eckigen Grundriss projektiert und wegen dem sie es ‚Karusel‘ genannt hat… der Name steht über der Tür. Daneben macht sich eine dicke blaue Regentonne, offenbar jüngeren Datums, unter der Dachrinne breit – ein Graus für jeden Jäger romantischer Bildmotive. Ein bisschen heruntergekommen sieht alles aus, was mich mehr erstaunt als enttäuscht: die Farbe blättert und Schäden im Putz scheinen etwas lieblos ausgebessert. Und es ist still… seltsam still. Keiner zu Hause, wie es scheint. Nun, ist ja auch Strandwetter.

Immerhin hat die Hausherrin freundlicherweise eine Nachricht hinterlassen. Die ist schon ein paarTage alt, bestätigt aber meine Vermutung und liefert eine willkommene Erklärung für das gerade aufkommende Gefühl der Gottverlassenheit:

„Heute Morgen verließ Ringelnatz das Haus in Badehosen, knallrote Badeschuhe, ein gelbes Tuch um den Kopf und eine bunte Tasche auf dem Bauch für Bernsteine, die er zu suchen beabsichtigte … Es ist wohl überflüssig zu bemerken, dass er nicht einen einzigen gefunden hat.“

(A. N., Tagebuch, 12. Juni 1929)

Mich weht eine vergessene Geschichte an, die ich irgendwann als Kind gelesen habe – von einer bunten Libelle mit schillernden, durchsichtigen Flügeln. Die sich an einem hitzeflirrenden Sommertag in den Wald verirrte, diesen uralten Wald. Erschöpft ruhte sie an der rauen Rinde einer hohen Kiefer aus… bis ein Schweißtropfen des Baumes, eine Träne aus goldenem Harz, auf sie tropfte. Ein paar Millionen Jahre später findet ein Mädchen am Strand einen schimmernden Stein – darin das Insekt, die zarten Flügel noch immer ausgebreitet. Ein Stück ins Heute gespülte Vergangenheit – wie der Wunsch, den wir uns manchmal träumen (vor allem auf Hiddensee): einen sonnigen Augenblick auf ewig festzuhalten.

Vom Bernsteinsucher Ringelnatz erzählt man sich auf der Insel, dass der seine Fehlschläge auf der Suche nach den im Meer versunkenen Tränen des alten Waldes mit der Entdeckung zahlreicher Fischerkneipen kompensierte. In denen er sie mit Sanddornschnaps heruntergespieltspült und mit Kuddel und Hein und Hinz und Kunz Brüderschaft getrunken haben soll. Sonnig-wonnige Momente des ewigen Matrosen, der nie das Meer in sich verloren hat – in Insellegenden für immer festgehalten…

Da oben hinter dem halbrunden Dachfenster, da muss das Gästezimmer mit den blauen Betten gewesen sein, in dem er die bei seinen Strandstreunereien aufgesammelten Schätze hortete. Asta Nielsens ‚Karusel‘ ist für Eingeweihte a u c h so etwas wie ein Bernstein, der Augenblicke einer glücklichen Freundschaft des großen Stummfilmstars mit dem Dichter und Kabarettisten Joachim Ringelnatz umschließt. Unbeschwerte Tage auf der Insel, in denen sie albern und ausgelassen wie die Kinder tollten, sich mit der Künstlerbande um Heinrich George und Paul Wegener vergnügt und einander die Welt erklärt haben. Bei den Treffen im Häuschen mit dem runden Dach ging es munter zu:

„Räucheraal und Flundern waren Hauptbestandteil der Mahlzeit. In dieser Gegend war alles so gesegnet einfach. Nach dem Essen versammelten wir uns am Kamin um die große Kupferbowle, in der Waldbeeren in frischem Sekt und Mosel Greifen spielten, und die Unterhaltung hub an.

…Besonders die Münchener Künstler lösten sämtliche Probleme der Welt: Der Dichter Ringelnatz veranschaulichte im Handumdrehen mit Hilfe von Streichhölzern, wie die Pyramiden in der Wüste erbaut wurden, und der Bildhauer Martin Möller bedauerte, nicht zur Zeit Bevenuto Cellinis zu leben, in der man umfangreich von Dolchen und Gift Gebrauch machte, um sich Nebenbuhler vom Halse zu schaffen. Ringelnatz… hielt „La Paloma“ für das beste Musikstück der Welt und Chaplin für größer als Shakespeare, was Heinrich George veranlaßte, sich aus Protest so hart auf einen meiner bedauernswerten Stühle fallen zu lassen, daß er durch den Sitz brach.

…Ringelnatz hatte in seinem Leben fast alles gemacht, aber am meisten war er wohl zur See gefahren. Seine berühmteste Gedichtsammlung war „Kuttel Daddeldu“. Sie handelt von dem Matrosen, der in den Häfen an Land geht und seine Mädchen besucht. Im Vaterland hat er eine feste Braut, der er die unmöglichsten Raritäten aus fernen Zonen mitbringt. Im übrigen säuft er sich sternhagelvoll. Kuttel Daddeldus Vater trug seine oft makabren Gedichte gleichfalls keineswegs immer in nüchternem Zustand vor…“

(A N.: „Die schweigende Muse“, S. 371/372)

Im Beisein eines versammlungsfähigen Kamins und mit dem/den richtigen Versammelten hielte ich es in solch freundlichem Hüttlein auch gern aus, glaub ich. Womöglich sogar gut im Winter – Ostseestrand in Eis und Schnee gehört für mich zu den Momenten zum für immer Festhalten. Praktischerweise hat man dann noch ein gutes, vielleicht einschlägiges, Buch und seine Zeichenutensilien dabei. Und klar wird eins: sie war außerhalb ihrer Filmrollen, als lebendiger Mensch der Wirklichkeit weder schweigsam noch stumm, die schweigende Muse, wie sie sich selber auf dem einschlägigen Buchcover nannte. Vom Tonfilm ausgebootet, spielte sie noch lange große Autoren auf großen Bühnen, offenbarte ein sympathisches Talent als Gastgeberin im Strandhaus, später sogar ein beachtliches als Schreiberin und als ‚Malerin‘ zauberhafter Collagen. Nur dass von dem kaum einer weiß.

Im Beisein eines versammlungsfähigen Kamins und mit dem/den richtigen Versammelten hielte ich es in solch freundlichem Hüttlein auch gern aus, glaub ich. Womöglich sogar gut im Winter – Ostseestrand in Eis und Schnee gehört für mich zu den Momenten zum für immer Festhalten. Praktischerweise hat man dann noch ein gutes, vielleicht einschlägiges, Buch und seine Zeichenutensilien dabei. Und klar wird eins: sie war außerhalb ihrer Filmrollen, als lebendiger Mensch der Wirklichkeit weder schweigsam noch stumm, die schweigende Muse, wie sie sich selber auf dem einschlägigen Buchcover nannte. Vom Tonfilm ausgebootet, spielte sie noch lange große Autoren auf großen Bühnen, offenbarte ein sympathisches Talent als Gastgeberin im Strandhaus, später sogar ein beachtliches als Schreiberin und als ‚Malerin‘ zauberhafter Collagen. Nur dass von dem kaum einer weiß.

In ihren Memoiren wie auch in ihren zu Unrecht wenig bekannten Novellen hat sie mit Wärme und einem herzhaften, mitunter bissigen, Humor vielen aus ihrem Dunstkreis, auch dem Freund Ringelnatz, liebevoll ein Denkmal gebaut. Wofür ich ihr nichts als Dank weiß, denn „Die schweigende Muse“ les ich grad mit glühenden Wangen und Ohren und die Hinterlassenschaften des Freundes sind für mich sowieso seit Ewigkeiten mein ganz eigenes Elixier.

Der wiederum hat wohl hier, hinterm Seglerhafen von Vitte, ihre große Barfußmädchenseele entdeckt und sie nach seiner Fasson in denk- und dankbar freche Verse gegossen. Und nichts scheint mir so naheliegend wie der Gedanke, dass die Insel der Ort gewesen sein muss, wo er „noch ein Seepferdchen war,/Im vorigen Leben… wonnig, wunderbar…“. Nicht, dass solche in den Wellen um Hiddensee von Natur aus siedelten, aber sieht nicht das ganze Eiland in seinen Umrissen aus wie ein trauriges Ringelnass, das seinen Bauch im Bodden badet, der offenen See zwar nicht die Stirn, doch den Rücken bietet und mit der Nase an einem Zipfel von Rügen schnuppert?

Der Tag geht schon auf die Mitte zu. Zeit, sich aus der Vergangenheit zurückzubeamen. Zumal es so ausschaut, als erhielte man heute hier eh keine Audienz mehr.

Ich lasse das verwaiste Anwesen rechts liegen und mache mich auf in die Richtung, aus der Gerhart Hauptmann damals gekommen sein muss. Vorbei an der Polizeistation von Hiddensee, der er damals wohl noch nicht begegnet ist, rauf nach Kloster und weiter zum Dornbusch. Auf die Heide hab ich heute keine Lust, allein schon, wenn ich an meine Riemchenlatschen denke. Am Ende hätte noch eine der dort hausenden Kreuzottern Appetit auf meinen großen Zeh. Und auch den auf der dornbuschigen Höhe neben den Windflüchtern ragenden Leuchtturm ignoriere ich schnöde – keinen Bock auf aussichtshungrige Völkerscharen.

Ich lasse das verwaiste Anwesen rechts liegen und mache mich auf in die Richtung, aus der Gerhart Hauptmann damals gekommen sein muss. Vorbei an der Polizeistation von Hiddensee, der er damals wohl noch nicht begegnet ist, rauf nach Kloster und weiter zum Dornbusch. Auf die Heide hab ich heute keine Lust, allein schon, wenn ich an meine Riemchenlatschen denke. Am Ende hätte noch eine der dort hausenden Kreuzottern Appetit auf meinen großen Zeh. Und auch den auf der dornbuschigen Höhe neben den Windflüchtern ragenden Leuchtturm ignoriere ich schnöde – keinen Bock auf aussichtshungrige Völkerscharen.

Außerdem: wenn schon Insel, dann bittschön auch Strand. Vielleicht treff ich da ja einen Typen mit knallroten Badeschuhen, einem gelben Tuch um den Kopf und einer bunten Tasche auf dem Bauch…

Ich streune ein bisschen unterhalb der Steilküste herum und himmele die einsamen Sandbuchten an, in die sich nur ein paar Insider verirren. Dort wirst du zum gefühlten Robinson und begegnest nur ab und an einszweidrei Freitags, wie die Natur sie geschaffen hat. Einen Schatzsucher mit gelbem Kopftuch finde ich nicht, aber etwas anderes. Aus einem Seegrasbüschel, der wellengezausten grünen Haarsträhne einer Meerjungfrau, blinkt mich ein winziges gelbes Steinchen an, so klein, dass es vielleicht dereinst schon Kuttel Daddeldus Vater übersehen hat. So klein, dass es nur an dieses haardünne Silberkettchen passt, das ich nun für einen sonnigen Augenblick manchmal um den Hals trage. Ha, ich bin die Bernsteinhexe.

Und als mich diese besungene Inselfreiheit am Ende ganz und gar übermannt, werfe ich mich barfuß bis zum Hals in die Wellen. Die wundern sich nicht, denn sowas sind sie gewohnt, schon ewig. Das Wasser ist saukalt, aber die sonnenbeheizte Sandkuhle danach wärmt mich wieder auf und tut mir sauwohl. Jedenfalls so lange, bis der Sonnenstand in mir alle Alarmglocken anschlägt: Verdammt, die letzte Fähre! Das wird knapp. Ich raffe hastig mein Zivilisations-Outfit zusammen und suche mich, schon unterwegs, an den kürzesten Rückweg zu erinnern.

Es muss mein Glückstag sein. Der Insulaner und Hausherr des Reetdachhäuschens, bei dem ich sicherheitshalber frage, leiht mir ein Fahrrad: „Stell’s nachher an der Fischhalle ab, Deern.“ Stimmt ja, was hatte ich doch schon heute Morgen gelernt?: „In dieser Gegend war alles so gesegnet einfach.“

Mit Drahteselgeschwindigkeit hab ichs gerade noch geschafft. Das Fährschiff legt ab, sobald ich an Bord bin.

Die Nielsen hat Hiddensee und ihr ‚Karusel‘ gut achtzig Jahre vor mir verlassen – für immer. Das war 1933, als die braune Flut über die Insel schwappte, als Flugzeuge und Lokomotiven anfingen, über sie zu donnern.

„Die dunkelhaarigen, intellektuellen Künstlertypen wurden von kräftigen blonden Männern und breithüftigen Frauen mit Gretchenfrisur abgelöst. Die stampften großspurig und laut über Felder und Wege…. Dampfer legten an und spien ihren Inhalt an „Kraft-durch-Freude“-Fahrgästen über die Wiesen…. I c h hatte dort nichts mehr zu suchen.“

(„Die schweigende Muse“, S. 377/378.)

Das war ein Jahr bevor sie ihrem Freund Joachim Ringelnatz zu den Klängen von „La Paloma“ weiße Lilien aufs Grab legte, ihre Lieblingsblumen, die er ihr immer in die Künstlergarderobe gebracht hatte.

Vor heuer nunmehr vierzig Jahren ging sie dann selbst, ihm nach.

Beim Blick zurück vom Bodden auf den Hafen taste ich nach Astas Buch im Rucksack und dem Bernsteinkrümel in meiner Tasche und denke, dass ich hierbleiben möchte, jedenfalls für länger als nur einen Tag. Und dass es wieder viel zu lange dauern wird, bis ich wiederkomme.

Ach, es ist schon längst mal wieder Zeit für die Insel…

Bilder: A. Nielsen und J. Ringelnatz – aus: Asta Nielsen, „Die schweigende Muse“. Karusel-Tür – Robert Ott, via fotocommunity. Der ganze Rest – mein Inselsammelsurium. Vereinzelte Fremdurheber bei Bedarf bitte melden.

Video: Berluc: Bernsteinlegende. 1980. V. Album ‚Hunderttausend Urgewalten‘; via youtube.

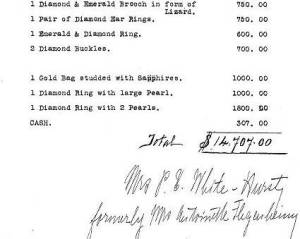

Erste-Klasse-Ticket für Rettungsboot Nr. 7

April 15, 2012 um 12:00 pm | Veröffentlicht in 2012, Berlin, BildungsLückenbauten, Dings des Tages, Geschichtsbuch, Globe-Trottel, Kalenderblätter, Katastrophen-Hexe, Mitmensch - unbekanntes Wesen | 2 KommentareSchlagwörter: Titanic

oder Eine Berlinerin geht nicht unter

or ein paar Tagen erging vom Nachbar-Account die Frage: Bloggt wer die Titanic?

or ein paar Tagen erging vom Nachbar-Account die Frage: Bloggt wer die Titanic?